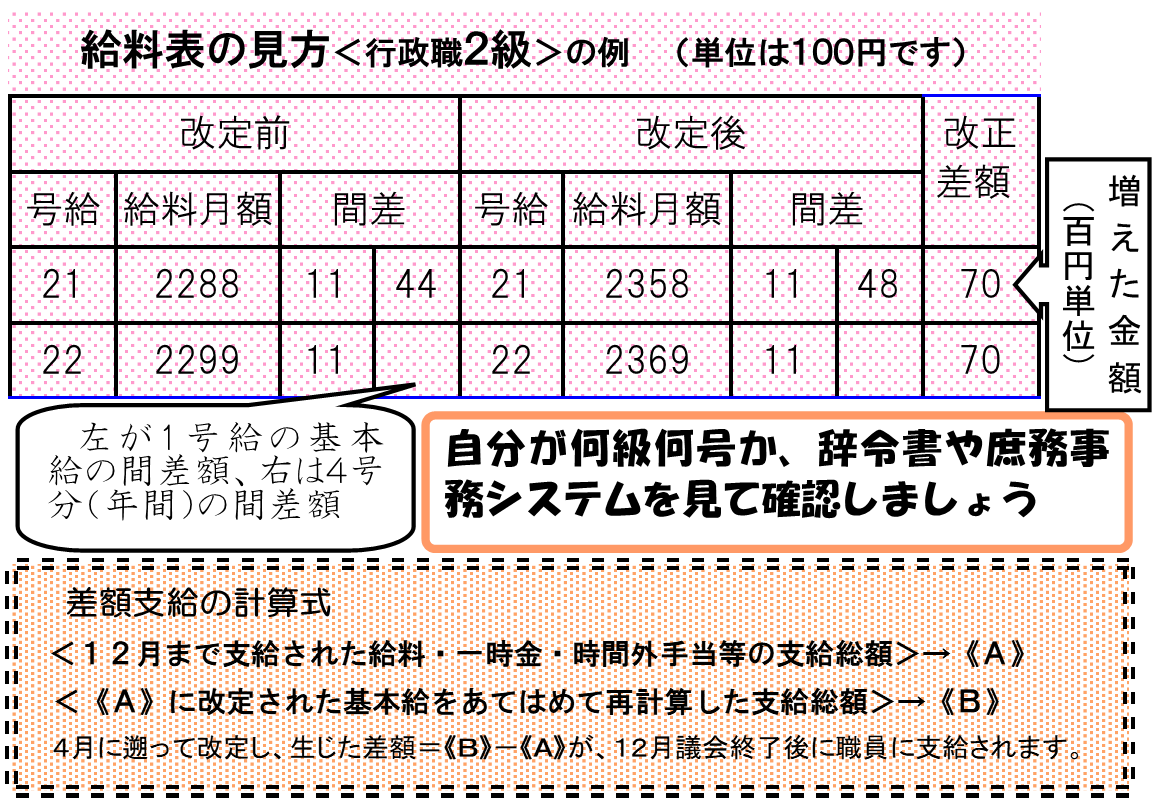

全世代に行き渡る給与改定

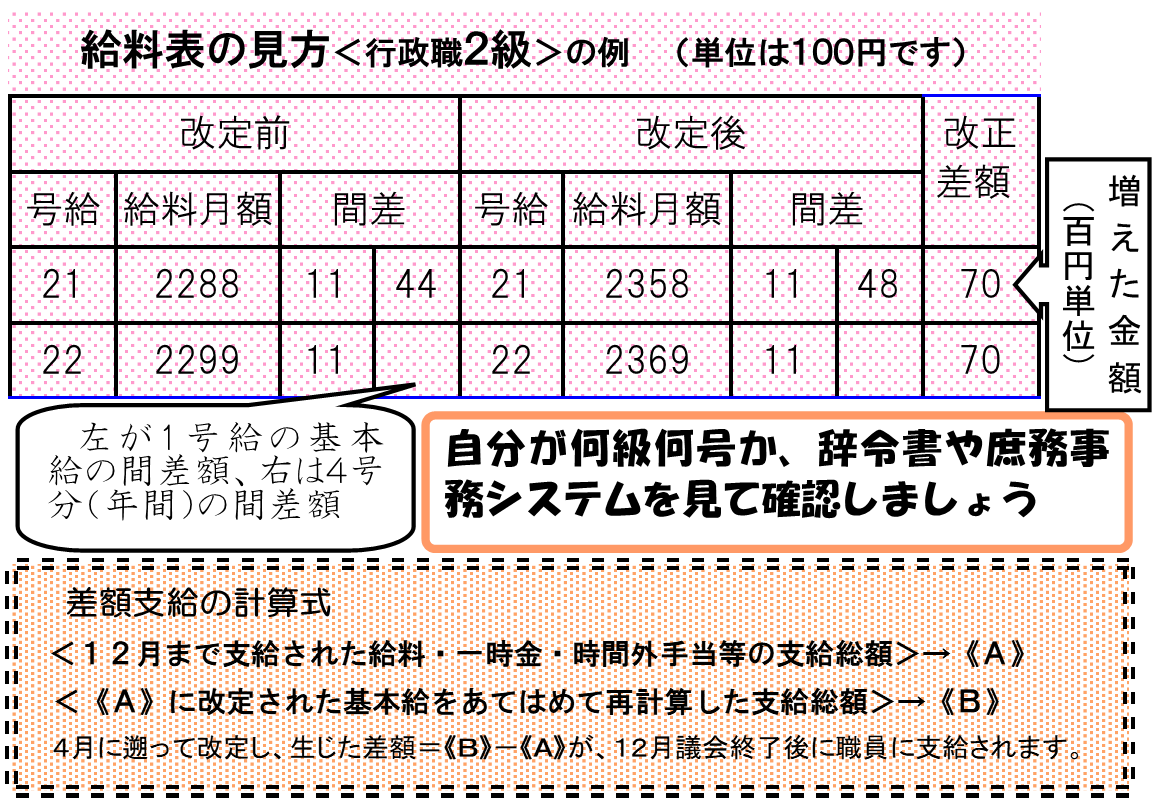

今月末の差額支給は?

今回も二段階の給与改定実施

しぶき号外(一次回答、確定交渉決着)等でお知らせしておりますが、広島市労連の今年度賃金確定交渉が11月13日に決着しました。今回も、①今年度の広島市人事委員会勧告で示された2.95%の官民較差を解消する給与改定と、②来年4月1日から地域手当を1%引き下げ8%に改定することに伴い給料表を引き上げる、二段階改定を行うことで妥結しています。

全世代に行き渡る改定

今年は、国の給与勧告が全世代へ賃上げが行き渡る形だったこともあり、広島市でも給与勧告による改定では全世代に行き渡る配分とし、改定額は号給が高いほど改定差額も上がる(わずかの差ですが)よう調整されています。

なお、初任給付近については、来年度分の給与改定で、今年度抑制された部分を引上げし、国や他都市と水準を調整します。

賃上げが実感できる差額支給に

今年度は、給料表の改定率では3%を超え、全体に配分されたことで、30数年ぶりの大幅賃上げを実感できる内容となっています。この給与改定分を、今年4月にさかのぼって再計算し改定差額が支給されます。

人材確保のため、市職員の勤務条件を改善していく必要に迫られ、長年公務員バッシングで賃金や手当がカットされていた時代から、状況が一転していることが実感できる内容となりました。

目指せ! 実質賃金でのプラス

しかし、物価上昇率には届いておらず、計算上は実質賃金マイナスです。制度的な賃上げの限界とも言え、ここから先は全国的な労働組合での運動で勝ち取っていく必要があります。

今年度改定分の差額支給は、例年通り12月末頃になる見込みです。

計算方法は上記の解説をご覧ください。

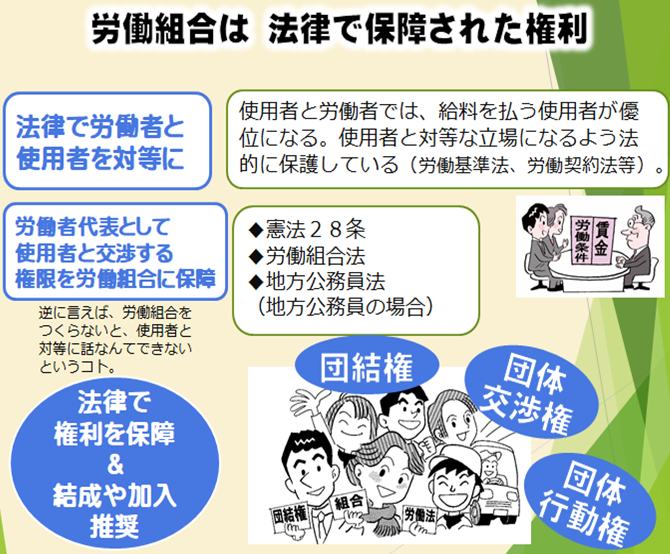

労働者保護のさまざまな法制度

活用するためには労働組合

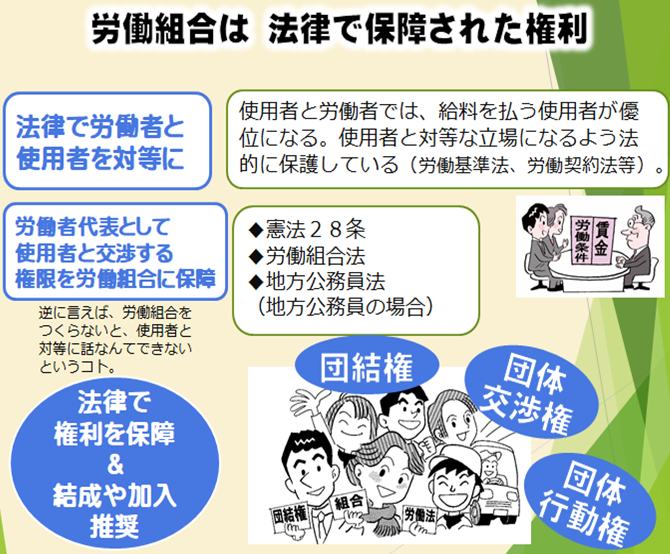

憲法で保障された労働組合

日本国憲法28条は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と、労働者に労働組合をつくる「権利」があることをうたっています。

団結権「労働組合をつくる」、団体交渉権「使用者と交渉する」、団体行動権「ストライキ等の団体行動を行うことができる」を、28条で保障された基本的な権利として労働三権というということは、教科書で習う基本的な知識です。

この憲法28条の労働基本権を保障したものが、労働組合法です。労働組合法では、使用者との間で労働協約を結ぶ権限を認め、使用者が労働組合や労働組合員に対し、不利益な取り扱いを行うことを禁止しています。

公務員は、こうした権利の一部が制限されていますが、地方公務員は地方公務員法で、職員団体を組織することができ、団結権を認めています。

労働者が使用者と対等になるには労働法制と「労働組合」

労働者と使用者では、給料を払う使用者側が優位になってしまいます。様々な労働法制を整備して、使用者と労働者が対等な立場(労働基準法第二条)となるよう、法的に労働者の権利を保護(底上げ)しています。

労働組合は、実際に現場で労働者が使用者と対等に交渉するために必要な組織として、憲法にも規定されている団体であり、労働者に対し、労働組合を使って使用者と対等になるよう推奨していると言えるものです。

働くルールが守られない社会 組合に入り変えていこう

残念ながら日本では「1日8時間労働」や「残業したら手当を支給する」「有給休暇を保障する」など、当たり前のルールさえまともに守られていない実態があります。こうしたルールを守らせるためにも、労働組合を通じて、「使用者と交渉すること」や、「職場でルールを周知徹底させること」が大切です。

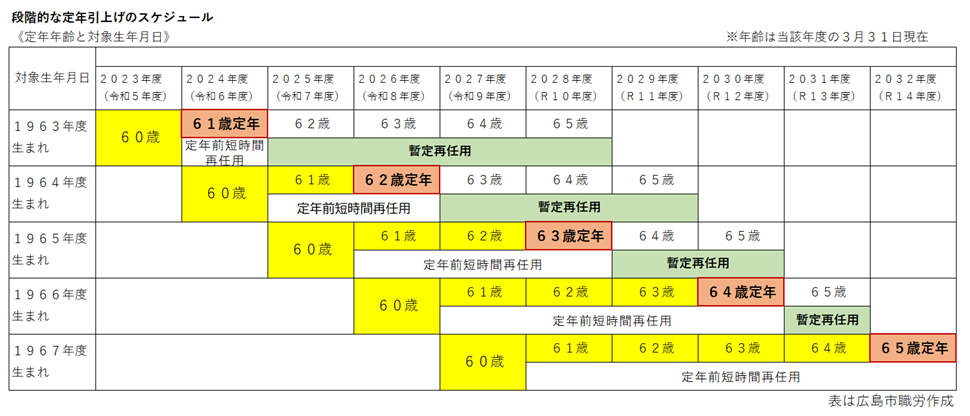

経過期間中の定年延長

制度のおさらい

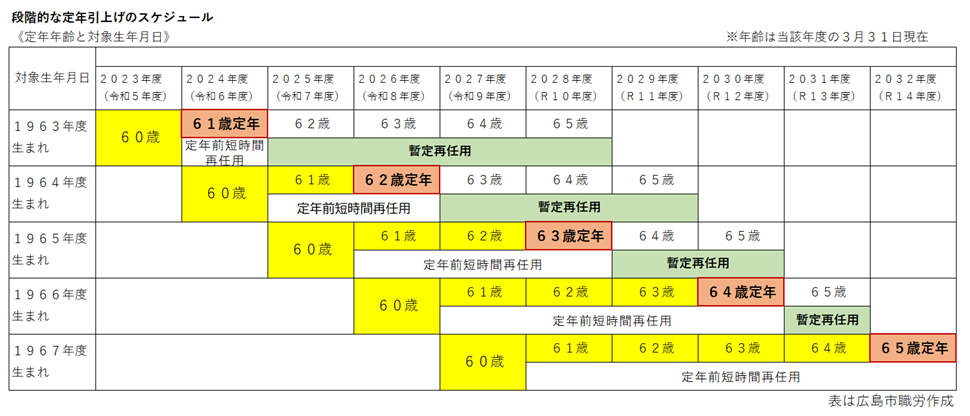

現在、定年延長制度が開始され3年目。実際に定年が引き上げられ60歳を超えて正規職員の身分で職場に配置され2年目です。あらためて制度を確認するため、今年も簡単に紹介します。

職責は変わらず 給料は下がり

定年の引上げは、65歳まで年金が支給されなくなる状況に合わせ(間に合いませんでしたが)、制度化されたものです。最大の問題は、正規職員の身分はそのままで、仕事の内容も変わらないのに、給料が7割に下げられるということです。

現在、経過期間として生まれの年度が1年変わるごとに、定年が1年延びます。2025年度に60歳に達する職員は、定年は63歳になる年になります。表のように経過期間は10年かかり、定年退職者がいない年度が隔年で発生します。

正規職員の身分はそのまま

60歳到達でどう変わる?

正規職員の身分はそのまま維持しますが、条件付きです。

- ◆60歳に達した日後の最初の4月1日を特定日と言い、特定日以降の給料は、特定日前日に在籍していた号給に格付された月例給に70%を乗じた額となります。

- ◆役職定年制となり、6級以上の管理職は5級以下の級に降格し、特定日前の70%の給料が保障されます。5級以下職員も含め、ライン職(課長補佐や係長、所長等)からは外れます。

- ◆退職手当は、原則減額前の支給額で、引き上げられた定年での退職の際に支給されます。60歳到達時に勤続年数が35年に達していない場合は、延長された勤続年数に応じて支給額が上乗せされます。

- ◆短時間勤務を希望される場合は、定年前に退職し、定年前短時間再任用職員として任用される方法があります。

働くみんなの要求アンケートでの全国調査

カスハラアンケート結果に注目あつまる

自治労連が12月1日、2024−2025年「働くみんなの要求・職場アンケート」で集約した71,191件から〈カスタマーハラスメントに関する項目〉の調査結果について、厚労省記者会で会見を開きました。12月は厚労省の「職場のハラスメント撲滅月間」でもあり、各メディアで注目を集め、新聞記事やニュース配信などされました。

アンケートでは、「職場で一度でもカスハラを受けた経験がある」という人は47.6%、カスハラ被害を受けた人の中で「健康状態にも影響があった」という割合は43.7%に上り、うち2.3%が「仕事を休まざるを得なくなった」と回答しています。

全国規模のアンケートで、カスハラをメンタル不調や退職に繋がる問題として訴えることができました。

アンケートのカスハラ項目調査結果は自治労連ホームページ(右のQRコードから見れます)にて公開中!

アンケートのカスハラ項目調査結果は自治労連ホームページ(右のQRコードから見れます)にて公開中!

2025広島県母親大会

命の大切さを語りあい

平和と平等のために団結する

戦後被爆80年、女性差別撤廃条約批准40年を迎えた年の11月24日、「2025広島県母親大会」が広島県民文化センターふくやまで開催され、オンライン併用で618人が集いました。

同情のためだけでなく平和のために

午前中は5つの分科会がありました。そのうちの第3分科会では1995年に日本で初めてできたホロコースト記念館で「ホロコーストから学ぶ命と平和の大切さ」と題して講演を聞き、じっくり解説をしてもらいながら館内をめぐりました。

この記念館はアンネ・フランクさんの父オットー・フランクさん(アンネに一家の中で唯一生き残った)と記念館理事長大塚さんが出会ったことがきっかけで作られました。ホロコーストという言葉やアウシュビッツという言葉はよく聞きますが、どんな歴史があり、当時の状況はどうだったかなど知らなかったことも多く、「アンネをはじめ150万人の子どもたちに、ただ同情するするだけではなく、平和をつくるために、何かをする人になってください」と言葉を残したオットーさんの気持ちを、参加した私達一人一人が深く感じた分科会でした。

戦争から守られた象からはじまった

絵本と合唱ができるまでの歴史

午後の全体会のオープニングでは、「長い戦争の間、たくさんの動物たちが殺されたり、弱ったりしましたが、名古屋の東山動物園では、必死の努力で2頭の象を守り抜きました。この象が見たいという子どもたちの強い願いが大人たちを動かし、特別列車(ぞうれっしゃ)が走ることになりました。この歴史的事実をいつまでも忘れないように『ぞうれっしゃがやってきた』の絵本と合唱構成ができました」という話がされました。

家族の絆、命の大切さ

大切なことを笑顔とともに語る

大人と子どもたちによる「ぞうれっしゃ合唱団」の歌から始まり、記念講演では、絵本作家の長谷川義史さんが絵本の読み聞かせ、歌や即興で絵を書くライブで家族の絆や生きていくことで大切なこと、命の大切さをユーモラスに語り、会場は笑い声と笑顔そして温かさでいっぱいに包まれました。

県内の交流では、産廃処分物で水質汚染、排水からPFAS(63・9g/基準50g)も検出された問題などの報告がありました。

最後に「今日、集まった私たちみんなの思いとして戦争も核兵器もない平和でジェンダー平等の社会を作っていくために力を合わせましょう」と大会アピール文が採択されました。