出退勤管理 PCログ記録活用

サービス残業なくしていこう

出退勤の記録方法が変わる

9月16日から、広島市の市長部局で使用している庶務事務システムが更新されました。

今回のシステム更新に合わせ、出退勤時間の管理方法が変更されることになりました。「勤務時間の適切な管理について」という通知が給与課から出されていますので、ご確認ください。

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」では、労働時間の管理はタイムカード等の客観的な記録を基礎として確認するよう明記されています。

ガイドラインに沿った出退勤の仕組みを導入

広島市職労では、サービス残業を是正するため、このガイドラインに基づいて勤務時間管理を行うよう、毎年の交渉で要求してきました。また、給与課と勤務時間管理の検討会を行い、サービス残業の是正を中心に協議し、「しぶき」等で職場への周知を図ってきました。

今回の変更点は、庁内LANパソコンへのログオン・ログオフの時間を出退勤時間とする点で、従来の庶務事務システムでの出勤登録は不要になります。今回の変更により、一応は客観的記録に基づく出退勤管理になります。

ログイン・ログオフ時間を庶務事務システムで所属長が確認できる

差が生じると警告が表示される

勤務時間と出退勤時間の差を把握しやすく

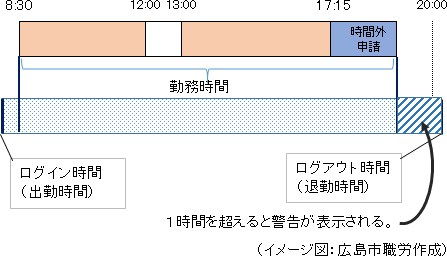

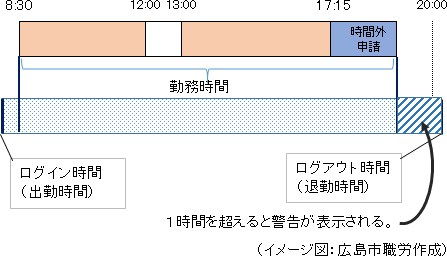

ただ、これは出退勤時間が勤務時間に直結する仕組みではありません。図にあるように、基本の始業時刻~終業時刻と時間外勤務の時間を勤務時間として管理しつつ、出退勤時間との比較を可視化し、所属長が把握しやすくなります。この仕組みを使って、出退勤時間と「勤務時間」に大きな差がある場合は、実際に何か業務をしていたか確認した上で、時間外申請を修正する等の勤務時間の適正化を促すものとなっています。

サービス残業がなくなる運用を

客観的な記録が時間外勤務時間に直接反映しない点や、職員本人の申し出や所属長の対応次第で、時間外勤務になるかどうかが左右される面は、組合側としては不十分な仕組みとの評価ですが、ハード面での改善を契機に、運用面で「サービス残業をしない・させない」という職場環境になるよう、適宜実態調査を行うなど、取り組みを進めていきたいと考えています。

警告が出る時間の差を1時間としていますが、警告が出なかったら時間外申請しなくてよいわけではありません。15分でも30分でも勤務実態に沿って時間外申請をするよう、職場の習慣を変えていく機会として、サービス残業をなくしていきましょう。

なお、PCが一人一台ない職場や会計年度任用職員については、QRコードを利用した出退勤管理の導入を検討しているとのことで、一部職場で試行実施を予定しています。

障がいのある職員への「合理的配慮」で

お互いを理解し合うよりよい職場環境を

障がいのある職員の要求書提出

要求項目(要約)

- ①管理職は「合理的配慮」に求められる知識や情報の習得について、書面の配布だけでなく、障害者の立場にたった研修を行うこと。

- ②パワハラ・いじめを根絶すること。

- ③区ごとに専門の相談員を設置すること。

- ④「健康サポート休暇」として、職員の健康維持に係る健診や通院等のために必要な日・時間について新設すること。

- ⑤合理的配慮を抜きに、人事評価や昇給制度での減点対象としないこと。

- ⑥本人が希望した場合は、障がいの有無や必要な周囲の職員に対して合理的配慮について説明すること。

- ⑦通勤方法や時間を最大限に配慮すること。また悪天候や災害による公共交通機関の運休が生じた際、通勤手段がない職員に対し出勤を免除すること。

- ⑧本人の意向を尊重し、適正な業務分担となっているか必要に応じて見直しを行うこと。

- ⑨人事異動については、丁寧な面談を行い、業務の適性を十分に配慮すること。

- ⑩業務量等を調整するにあたって、人事部として十分な措置を講ずること。

9月2日、昨年度に引き続き「障がいのある職員が働きやすい職場を求める要求書」を提出しました。

国の「障害者雇用促進法」により障害者雇用が位置付けられ、今年度は広島市が「職員の合理的配慮に関するプラン」を作成し、周知を図っていますが、障害のある職員にとって安心して働ける職場としてはまだまだほど遠い状況です。

よりよい職場環境のために

合理的配慮は大事な視点

要求では、参加した当事者の生の声と、参加できない人の思いを代読する形で伝えました。(要求項目は右の枠内のとおり)

障がい者の配慮は、決して特別扱いではありません。当事者の職場環境を考えるうえで「合理的配慮」は他の職員にとっても大事な視点であり、さらには互いの心理的安全性を育み、よりよい職場環境がうまれます。

人手不足の職場に対する配慮を

しかし、現場は正規職員が減らされ、さらには育休者・介休者・病休者の補充がないなど人手不足の職場ばかりです。合理的配慮は職場の善意に頼るものではなく、業務量等の調整が必要な場合は、職場の他の職員に負担がかからないよう人事部として十分な措置を講じてもらいたいと要求しました。

最後に、人事部長から「みなさんの切実な思いを直接聞かせてもらえた。産業医・保健師などのスタッフで環境サポートをしているところだが課題は山積している。さらに取り組みを強化していく必要を感じている、できるところからやっていきたい」と回答され、今後につながる要求書提出になりました。

児総センター支部 要望書提出

職員も子どもも安心できる

人員確保と職場環境を訴える

8月27日、児総センター支部は要望書提出を行い、16名が参加しました。

現場の声を届けて子育てしやすい行政を

冒頭で、山﨑支部長は先月開催された全障研全国大会に触れ、「発達保障の理念を学び、保護者とともに全国の中での広島の療育の大切さを実感出来た事が大きい。こども療育センターの公的責任をここまで堅持してもらっていることにも感謝する」と挨拶しました。

広島市ホームページによると広島市を子育てのしやすい街と感じている人は約36%という低さです。子どもにも、子育て世帯にも子どもの権利条約に則り、行政が計画を即時に進めていくためにも現場から声を届けていきました。

広島市の障害児療育守るため

必要な人員体制の確保を

まず広島市の障害児福祉に公的責任を果たすために、こども療育センターを非公募で引き続き行うこと、必要な指定管理料を確保することを要求しました。そして療育センターアウトリーチ機能の強化等のための人員増を訴えました。職員の欠員もある中ですが、必要な人材を確保するためにも、新人育成を行うためにも、業務を行いながら、研修や人材育成にかける時間も大事です。定年延長職員の位置づけも含めて、療育の専門性を引き継いでいくことが重要です。そして、職員が健康に働き、子どもへの感染症のリスクを回避するために、職員の採用が決まった時点で健康診断を行い、麻疹風疹等の抗体検査や検便検査を公費で行うことも要望としてあげました。

当局からも、給与のベースアップを市と同じようにしていくことや施設の不具合等に優先順位をつけて改善に取り組んでいくことが返されました。課題はたくさんあり、人数の少ない児総センター支部ですが、事業団労組、保護者とともにこれからも力を合わせて取り組んでいきます。

教育おしゃべり会

遊ぶこと 休むこと 何もしないこと

子どもの権利について学ぶ

9月6日、ひろしまの子どもを守る実行委員会主催で「教育おしゃべり会」が中区地域福祉センターで開催され、オンライン参加も含め62名が学び、語り合いました。

子どもの権利 4つの原則

講演は、「いま子どもに本当に必要なこと~子どもの権利条約31条~」と題して毛利葉さん(NPO法人子どもと文化のNPO Art。31理事等)が語られました。

「子どもの権利条約とは」というお話から入り、「権利というのは当たり前にあるもの。4つの原則の中に①『差別の禁止』があり、子どもや親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、すべての権利が保障されること。②『子どもの最善の利益』には、その子どもにとって最も良いことは何かを第一に考えること。日本語訳では『最善の利益』だが、『興味があること』『楽しいこと』でもあること。③『生命、生存及び発達に対する権利』はすべての子どもの命が守られ、持って生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。Life=「生命」だが『生活』『人生』でもあること。④『子どもの意見の尊重』についてはOpinion(意見)ではなく、Views(様々な表現・思い)であることを大人は子どもの発達に応じて十分に考慮すること」など子どもの権利条約にある意味を分かりやすく自分事として考えられるように話されました。

遊ぶことも何もしないことも大事

31条には子どもの文化権について盛り込まれており、「休息しかつ余暇をもつ権利」「遊びおよびレクリエーション的活動を行う権利」「文化的生活および芸術に自由に参加する権利」を認める内容です。子ども時代を豊かにするための文化活動はとても大事で、休むこと、何もしない時間も大事であること、遊びは子どもの主食であること、文化・芸術は命と育ちの活力源であることなど、改めて大人が子どもに求めていることが多い日々になってしまっているのではと考えさせられました。

子どもたちのため職員・保護者が意見交流

その後のグループ討議では、保育、療育、教育、放課後児童クラブ、給食などの職員、保護者で活発に交流が行われました。その中では、子どもたちの権利としての遊びの場が限られていることや、「何もしない時間も権利として保障されていることを初めて知った」「みんなが子どもの権利を学び、理解しあえたらいいな」「広島市の子どものためにもっと施策を充実させてほしい」など願いが集まりました。ひろしまの子どもたちのために学びを深め、また今後の要求につなげていけたらと思います。