サービス残業是正に

実効性ある取り組み必要

厚生労働省

「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」より

<労働時間の範囲>

①使用者の指揮命令下に置かれている時間

②使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間

③業務に必要な準備行為や業務終了後の業務に関連した後始末

④労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(手待ち時間)

⑤参加の義務付けられている研修・教育訓練の受講、使用者の指示による業務に必要な学習等

市職労では、サービス残業の是正を重点要求として、毎年、労使交渉で改善を求めるとともに、給与課との間で勤務時間管理の検討会を設置し、課題を協議しているところです。

サービス残業は違法

全庁調査が入る自治体も

サービス残業は、使用者責任を問われる違法行為であり、上限規定や、時間外の削減目標をオーバーしたとしても、申請された時間外については手当を支給しなければなりません。

近年では、職員からの告発や議会での問題提起を発端に、サービス残業の調査を全庁的に実施し、未払い残業代を遡って支給する地方自治体のケースが、毎年何例か見られるようになっています。

働いた時間に対して

給料・時間外手当が支払われるように

厚生労働省のガイドラインで示されるように、勤務時間の範囲は広く定義されています。勤務時間と判断される時間が、所定勤務時間からはみ出している場合は、時間外手当を支給しなければなりません。

市当局は、幹部会議の場で管理職に周知徹底したり、研修項目に加えているとしています。しかし、何年も取り組みを続けているにもかかわらず、時間外上限規制のルールや予算枠など、他の守らなければいけないことが優先され、職場によってはサービス残業が常態化しています。

サービス残業是正に向け職場慣習の見直しを

今後、庶務事務システムの更新に合わせて、出退勤記録の管理を自己申告からPCログ記録やタイムレコーダー等の客観的な記録に移行させていく計画となっています。職場の慣習を見直し、改善のためのルールづくりをするなど、それぞれの職場で実態に向き合い、職場で課題を共有してサービス残業を是正していく取り組みが必要です。

市職労でも、各職場でのサービス残業の是正に向けた取り組みについて、管理職との協議など、支援していく活動を進めていきたいと考えています。

自分の職場のサービス残業をなくしたいという職員の方は、ぜひ広島市職労にご相談ください。

2025年春闘アンケート⑤

年休 取得できていますか?

取得目標は14日以上ですが・・・

今回も春闘アンケートの回答について掲載していきます。5回目は休暇についてです。

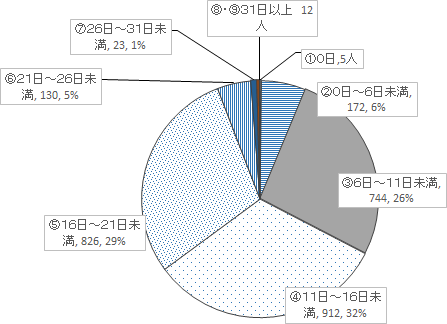

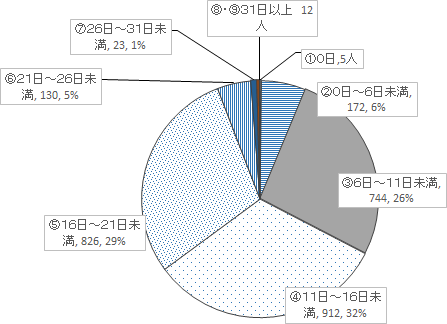

質問7 昨年度、あなたは年休を何日、取得しましたか。

年休の半分取得できていない人

少し減ったもののまだまだ多く

質問7は有給休暇の取得状況です。回答の分布については、グラフをご覧ください。

前年比で減ったのは6日未満の方の数で、11日未満の方と合わせて3割弱となっています。11日以上取得できている方がそれぞれ微増となり、3人に2人は11日以上取得できています。わずかな変化なので、ほぼ昨年同様と考えられます。

ただ、広島市は、職員の年休の目標取得日数を14日としており、まだ半数近くの職員がこの目標に達していない状況と言えます。

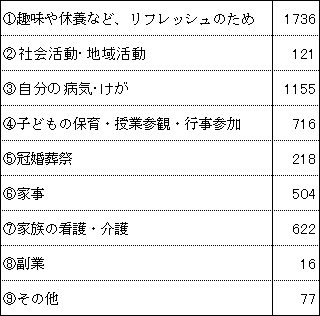

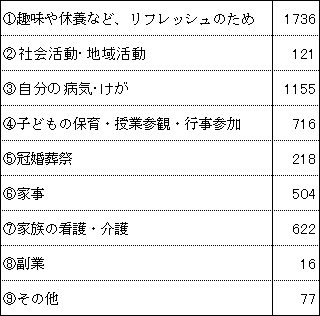

質問8 あなたは年休を何のために使いましたか。

年休 何に使っていますか?

質問8は「あなたは年休を何のために使いましたか。主たる理由を『3つ』まで選んでください」という昨年までなかった新しい設問です。子看休暇などの特別休暇の制度が乏しい、民間労働者向けの設問という面もありますが、子どもの行事参加や家族の看護・介護などで、年休を使っておられる方が一定数いることがわかります。

翌日疲れが残らない仕事量が大事

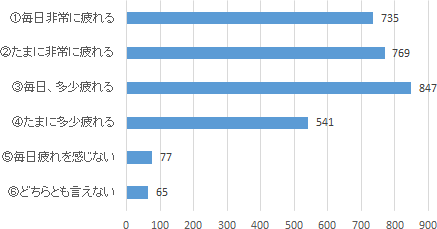

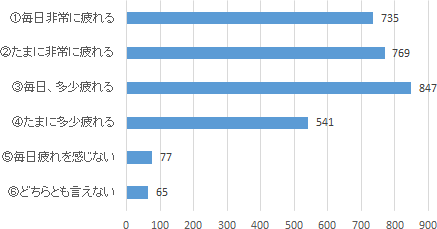

心身の疲労について尋ねた質問9では毎日非常に疲れると回答された方が全体の24%で、4人に1人となっています。強い疲労感が持続するようだと、心や体の健康が保てるか心配されます。毎日仕事で能力を発揮するには、次の日に疲れが残らない程度の疲労にとどめることが大切です。

質問9 あなたは仕事で、心身に疲労を感じますか。

自治労連 こども家庭庁交渉

子どもの権利が保障されるよう

国と交渉 現場の声を届ける

6月5日、広島市職労が加盟する全国組織・自治労連は霞が関ビルディングにて、こども家庭庁と交渉を行い、前田副執行委員長より要請書を手渡しました。自治労連保育部会からは4名が参加し、子ども一人ひとりが大事にされる社会になるよう国の政策について申し入れました。

日本の保育の在り方について問題提起

髙橋自治労連保育部会長(東京)は、保育士配置基準について「日本の3歳以上児の配置基準は劣悪だが、3歳未満児の配置基準は諸外国と比較しても悪くない。しかし、保育時間の長さ、集団規模の大きさに問題があり、子ども同士の噛みつきなどのトラブルが増える」「子ども家庭庁は諸外国の配置基準について調査すると言っているが、保育時間や集団規模についても調査していただきたい」と述べました。続けて髙橋氏は「日本の保育は保護者の就労保障としての側面が強い。『こどもまんなか』と打ち出すのであれば、『すべての子どもが権利として享受すべき保育』となるように、国として方針を示し、そのための職員体制や保育環境を整えるべき」と訴えました。

こども予算は地方交付税でない方法で

平田保育副部会長(広島市職労)は「1歳児の配置基準の加算措置について、『今年2月の交渉の際、公立保育園も対象となるように総務省に予算要求している』と当時の担当者が述べていたが、その後どうなったのか」と質問。しかし、担当間で引継ぎができておらず、名言は避けられました。

また、「公立保育園の運営の財政支援のために、交付団体には地方交付税措置がされているが、自治体に下りてくる際には、なんのための予算かわからない。子どもの予算は、費目を明らかにした地方交付税ではない方法で交付するように検討してほしい」と申し入れました。

このほかにも、こども誰でも通園制度やスキマバイト・派遣職員などの問題についても訴えました。

今後も全国のなかまと学習や交流を重ね、「こどもまんなか」について議論し、すべての子どもにより良い保育が権利として保障されるように運動していきます。

第26回現業評全国学習交流集会

第25回現業労働学校

現業職場の必要性を再認識

住民のくらし・安全 支えるのは公務員

6月14~15日に、「第26回現業評全国学習交流集会」&「第25回現業労働学校」が開催されました。19地方組織、39単組から115名が集まり、広島市職労現業評議会からも7名が参加しました。

情勢学び 声をあげる重要性実感

1日目は、松崎自治労連中央執行委員を講師に「給与制度のアップデート~再任用職員と定年延長職員の賃金と働き方」と題した記念講演が行われました。住民を守るために奮闘しているすべての自治体・公共労働者の期待に応える「誰もが希望と意欲を持てる賃金・公務員制度」を求めるために、現場の実態を把握・分析し、エビデンスに基づく要求運動を展開することの意義、当事者たちが声を上げることの重要性を学びました。

頻発する自然災害 現業職員必要

次に『大船渡市林野火災対応と 復興への課題について』の特別報告がありました。住民のために奮闘する取り組みの紹介では、全国各地で頻発する自然災害への対応には、現場の最前線で専門的技術をもって働いている現業職員が必要不可欠であることを改めて感じました。

続いて、基調報告及び新規採用に関する調査報告がありました。「現業の仕事を民間に委託して、どんな問題が起こってきたか」「長期間、退職者不補充・非正規化が押し進められてきた中、採用が再開している市町村も見られること」「新規採用により職場全体の活性化に繋がったという声」「交渉により勤務労働条件の改善の前進を勝ち取った事例などの紹介」等、働きがいと魅力ある現業職場を作るために組合が果たしてきた意義・役割を再確認しました。

労働安全・暑さ対策 職種ごと交流

2日目は、五つの分科会(給食、清掃、用務、土木、技能労務職)と、労働学校に分かれて学習しました。給食分科会や用務分科会では、労働安全衛生への取り組みや、各組合における職場の暑さ対策についての状況、改善案などが主な議題となり意見交換を行いました。労働学校では労働組合の歴史や権利、要求書作成から団体交渉の進め方などの授業がありました。

参加者は各々の立場で学び、全国の仲間との交流で今後の活動への意欲を高めることのできる機会となりました。