地域手当見直し・人員体制・休暇制度など

今年度の交渉課題出し合う

市労連 夏季一時金要求書提出

広島市に関連する7つの組合で構成する広島市労連は5月14日、夏季一時金として2・5か月以上を支給することを求める要求書を村上企画総務局長に提出しました。

地域手当の見直し協議 今年度も

働き方に関する様々な制度改正も

当局からは「市職員の賃金労働条件改善を求める」要求書(3月19日提出)に対して、国や他の政令市等の動向を注視しながら、市人事委員会の勧告を尊重する基本的な考えに変更はないと回答。賃上げの要求に関しては、昨年の交渉で市人事委員会の給与勧告にもとづく改定と、令和7年4月から地域手当を9%に引き下げることに伴う改定を行い、2回の改定で初任給を国と同額にしたと説明。国の地域手当が来年度8%になることから、今年度の交渉でも協議が必要と述べました。

国が「勤務間インターバル」や「選択的週休3日制」などを制度化し、政令市で導入している所もあることや、休暇制度は他政令市と比べ進んでいるなかで、今年度から子の看護休暇の対象拡大を実施したこと、10月からは1年に10日の範囲で1日2時間の育児部分休業が可能となる法改正等に触れました。障害のある職員の相談体制の充実や予防接種の補助を2000円から4000円に引き上げたこと等、昨年度の要求で前進したことなどが示されました。一時金については、次回5月21日に回答するとしました。

ワークライフバランス保てる職場の人員体制を

市労連山田議長は「財政的に厳しい面があるなかでも、組合要求に対して前向きにとらえていただいていると評価している。今年度もお互い協議して問題を詰めていきたい」と回答を受けての考えを示しました。

木下事務局長は「市労連交渉は、市職員に共通する制度面を交渉する場だが、この間、人員に起因する問題が各職場で深刻になっており、市労連でも人員増を重要課題と位置づけている」等、交渉に向け課題を伝えました。

広島市職労からは、柴野委員長が発言し、「職員の意識は『仕事もプライベートも大事』と変化しており、ワークライフバランスの確保が求められている。また、国が配偶者の扶養手当を廃止したが、自治体や職員の実情を考慮し国に要望をしてもらいたい」と訴えました。

塩見副委員長は「区役所では会計年度任用職員や再任用など短時間職員の割合も多く、朝や夕方は少ない人数で回している。人数がギリギリのなかで、障害のある職員への配慮が行き届かない」と職場の実態を訴えました。

本格的な交渉は、11月決着の賃金確定交渉になりますが、交渉に向けての組合からの問題意識を当局に伝えました。

職員もこどもも充実した夏が送れるように

夏の保育要求書提出

夏期代替職員の欠員

5月9日、保育園支部は「夏の保育についての要求書」を提出しました。保育園職場はこども一人に対して何人保育士が必要かなど配置基準があるため、自分や自分の家族の都合だけを考えて夏期休暇を取ることは出来ません。(もちろん、どの職場も周りの方々と都合をつけ合って休暇取得をされているとは思いますが)なので夏期代替職員を夏期休暇期間中は雇用しています。それでなくても子どもがいる人は学校が夏休みの間は休みたいのに、夏期休暇期間中だけ働いてくれる人はなかなか見つかりません。担当課も6月の市民と市政で募集するとは言っていますがここ何年も夏期代替が欠員のまま、現場の努力で夏期休暇期間を過ごしてきました。

猛暑!でも子どもたちには

その季節にしか味わえない活動を保障したい

水あそびは子どもたちの大好きなあそびの一つです。保育園では遮光ネットを張ったり、気温・湿度などに注意して活動したり、水分補給をしたりなど熱中症対策や感染症対策をしたりこどもたちの体調管理に十分注意しながら夏の遊びを楽しめるよう工夫しています。水は子どもたちにとって楽しみであると同時に命に直結する危険も潜んでいるものです。水あそび、プールあそびにはいつも以上の緊張と人員体制が必要です。それでもこどもたちがこの季節にしか味わえない活動を保障していきたいという願いを持って夏の遊びに取り組んでいます。

夏期代替は課が責任を持って確保すること!

猛暑が続く夏に、職員が心身ともに健康にすごし、子どもたちにも季節ならではの遊びを安全・安心で豊かに経験できるようにするためには職員の確保が必須。夏期代替の雇用が難しいという園が多い。夏休は半日単位、年休は時間単位で何とか積み上げて実施期間内に夏休5日と年休を何日かとっている。など現場の実態を伝え、代替確保を園任せにせず、課で責任を持って雇用するよう強く訴えました。

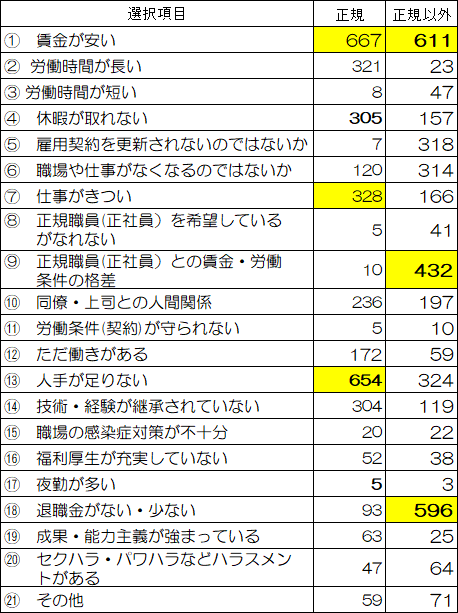

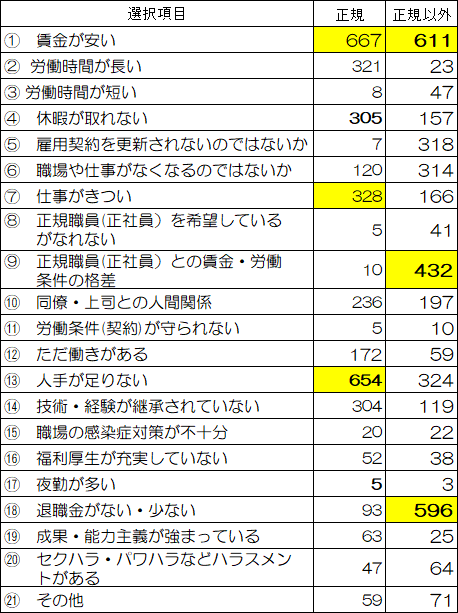

2025年春闘アンケート③

不満・悩みを集め 職場の改善に

質問5

仕事や職場について、特に不満や不安を感じることを「3つ」選んでください。

2025春闘アンケートについての報告、3回目です。

今回は仕事や職場についての不満に関する複数回答の質問です。

正規職員とそれ以外の方で、別々に回答を集計しています。

やっぱり「賃金が安い」が最多

正規・正規以外の両者で「賃金が安い」が最多の回答となっています。一定の賃上げもありましたが、物価高騰のなかで、やはり賃金への不満は強い事がうかがえます。回答の上位を占めている項目は、それぞれ大きな変化がありません。

正規では 人手不足が2番目に

正規職員の回答では、最多の「賃金が安い」からわずかの差で「人手が足りない」が2番目に多い回答となっています。この2つの回答が600件を超え、続いて300件台で「労働時間が長い」「仕事がきつい」など、仕事の大変さに関わる項目が続きますが、5番手に「技術・経験が継承されない」が入って「休暇がとれない」をわずかに上回っています。

職員の高齢化・経験が浅い職員が多いなど、職場の危機感を表しているものと言えます。

正規以外では格差是正への思いが強まる

正規職員以外の回答者は、主に会計年度任用職員や再任用職員の方になります。「賃金が安い」が最多ですが、前回よりは比率を減らしています。

その分、正規職員との格差に関する回答が増えており、「退職手当がない・少ない」が二番目、その後を「正規職員との賃金・労働条件の格差」が続いています。

非正規職員の方が、賃上げ幅が大きかった分、正規との待遇格差に徐々に焦点が移っていることが、回答にも現れています。

仕事をしながら、どこに不満を感じるかは、人それぞれです。しかし、黙って我慢しているだけでは変わりません。言葉にし、職場や職種で共通の悩みや問題を見つけ、声を上げて改善していくことが大切です。

広島市母親大会

農業は 健康で文化的な生活の基盤

5月11日、「どうなっているの?日本の食と農~農業を再生してみらいのこどもたちへ~」と題して島根県邑南町在住の農民連会長の長谷川敏郎さんの話を聞きました。

長谷川氏より「農業なくしては、25条の『健康で文化的な最低限度の生活を営む権利』も成り立たない。最低の食糧自給率は38%あればと言うことだったが、現在28%の日本(広島市は2%(カロリーベース))とアジアでは最低に近い。食料自給率向上運動は東アジアの平和に貢献することになる。平和を支える産業だ」などの話を聞きました。

気候変動で減っているだけでなく、軍事費が11兆円に増額されたことに対して農林水産の予算は2・27億円とどんどん減っていっています。世界中で、化学肥料の争奪戦などの話を聞きました。その工業的農業は、科学農薬・化学肥料・改良品種・農業機械などが必要になり、輸入することで農業が成り立っています。人間は生態系を作り出す力はない。生態系の中で営む農業本来の在り方が必要。それは、長谷川さんが行っている、昔ながらの「アグロエコロジー」農業で、環境破壊せず持続性、永続性を確保することであると聞きました。

備蓄米を安く買い、高く売って国が儲け、備蓄に費用が掛かるから、備蓄を辞めようとしているとさえ思える状況。農業の時間給は10円とも。後継者はいません。兼業農家を減らそうとしている国の動きも見えてきました。その後の交流会で「高校生平和ゼミナール」2名の発言に元気をもらいました。

新たな仲間といっしょに

児総センター支部 親睦交流会

4月28日に、児総センター支部の親睦交流会を行いました。16人が参加し、3人の仲間を新たに迎えました。オコスタでお好み焼きを焼きながら交流を深めました。広島市の職員として、そして広島市社会福祉事業団への派遣職員として働く上で労働組合の支えの大きさを確認しました。自分たちの労働条件を整えることだけではなく、保護者とともにこどもたちのために実践と運動の両輪で力を合わせがんばります。