偡傋偰偺怑堳偵捓忋偘偺壎宐偑撏偔傛偆偵

巗楯楢丂恖帠埾堳夛偵怽偟擖傟

丂巗娭楢楯慻俈慻崌偱峔惉偡傞峀搰巗楯楢偼丄係寧侾俆擔丄巗恖帠埾堳夛偵懳偟怽擖傟彂傪採弌偟傑偟偨丅

俁俈偐寧幚幙捓嬥儅僀僫僗

怑堳偑婓朷帩偰傞張嬾夵慞傪

丂巗楯楢偺嶳揷媍挿偼乽恖帠堾偺亀恖帠峴惌帎栤夛媍亁偺嵟廔摎怽偑俁寧偵帵偝傟丄柉娫挷嵏偺懳徾帠嬈強傪亀廬嬈堳悢侾侽侽恖埲忋亁偵栠偡傛偆尵媦偝傟偨丅巗恖帠埾堳夛偲偟偰傕採尵傪庴偗偨懳墳偑昁梫側偺偱偼側偄偐丅暔壙崅摣偺側偐偱俁俈偐寧幚幙捓嬥儅僀僫僗偲側偭偰偄傞丅婓朷傪帩偭偰摥偗傞傛偆丄怑堳偺張嬾夵慞傪偍婅偄偟偨偄乿偲峫偊傪帵偟傑偟偨丅

幮夛忣惃偑曄壔偟楯摥慻崌偺梫媮偲廳側傞揰懡偄

丂栘壓帠柋嬊挿偑乽幮夛忣惃偑寖偟偔摦偔側偐偱丄恖庤晄懌傗暔壙崅摣側偳忬嫷曄壔傪帇栰偵擖傟偨姪崘偑媮傔傜傟偰偄傞丅恖堳妋曐偺偨傔偵嬑柋忦審偺夵慞偑廳梫偲側偭偰偍傝丄楯摥慻崌偲壽戣偑廳側傞揰偑憹偊偰偄傞丅楯摥婎杮尃惂栺偺戙彏婡娭偲偟偰偺栶妱傪敪婗偟偰偄偨偩偒偨偄乿偲慜抲偒偟偨屻丄怽偟擖傟崁栚偵偮偄偰愢柧偟傑偟偨丅

丂乽恖帠峴惌帎栤夛媍偺採尵傪庴偗偰柉娫幚懺挷嵏偺帠嬈強婯柾傪侾侽侽恖埲忋偲偡傞偙偲乿乽弶擟媼偺堷忋偘偵斾傋偰丄崅擭楊憌偺怑堳偼暔壙忋徃傪峫椂偡傞偲幚幙捓嬥儅僀僫僗偺尩偟偄忬嫷偑懕偄偰偄傞丅慡悽戙偵捓忋偘偑攇媦偡傞姪崘偲丄俇侽嵨傪挻偊傞怑堳丒嵞擟梡怑堳偺張嬾夵慞乿乽摥偔偙偲偑擄偟偄壠懓偑偄傞怑堳偺偨傔偵晑梴庤摉傪乿側偳丄崱擭偺壽戣偲側傞梫媮崁栚偵偮偄偰尵媦偟傑偟偨丅

丂傑偨丄僴儔僗儊儞僩杊巭嶔偺儖乕儖偯偔傝偑惍旛偝傟偰偒偰偄傞傕偺偺丄幚嵺偵帠埬偑敪惗偟偨屻偵乽嵞敪杊巭乿偵偮側偑傞傛偆丄壛奞幰懁傊傕偭偲摜傒崬傫偩懳墳偑昁梫偩偲慽偊傑偟偨丅

怑堳偺儔僀僼僗僥乕僕偵崌偭偨暉棙岤惗傗媥壣偺廩幚傪

丂巗怑楯偐傜偼幠栰埾堳挿偑敪尵偟丄乽偄傑巇帠傕僾儔僀儀乕僩傕戝愗偵偟偨偄偲峫偊傞怑堳偑憹偊偰偄偰丄巕堢偰傗夘岇側偳怑堳偺儔僀僼僗僥乕僕偵崌偭偨暉棙岤惗傗媥壣偑廳梫偲側偭偰偄傞乿偲慽偊傑偟偨丅

丂恖帠埾堳夛帠柋嬊偐傜偼丄乽崱擭搙偺柉娫挷嵏傕丄嶐擭摨條偺僗働僕儏乕儖偲側傞尒崬傒偱丄帠嬈強婯柾傕丄尰抜奒偱偼椺擭偳偍傝偱梊掕偟偰偄傞丅俁寧偵僇僗僴儔懳嶔曽恓偑嶔掕偝傟丄幚岠惈偁傞懳嶔偲側傞傛偆庢傝慻傒傪恑傔偨偄乿側偳怽偟擖傟傪庴偗偰丄崱屻偵岦偗偰偺尒夝摍偺夞摎偑偁傝傑偟偨丅

俀侽俀俆擭弔摤傾儞働乕僩嘆

廂擖偼憹偊偰偄傞偑惗妶偵梋桾偼惗偠偰偄側偄丠

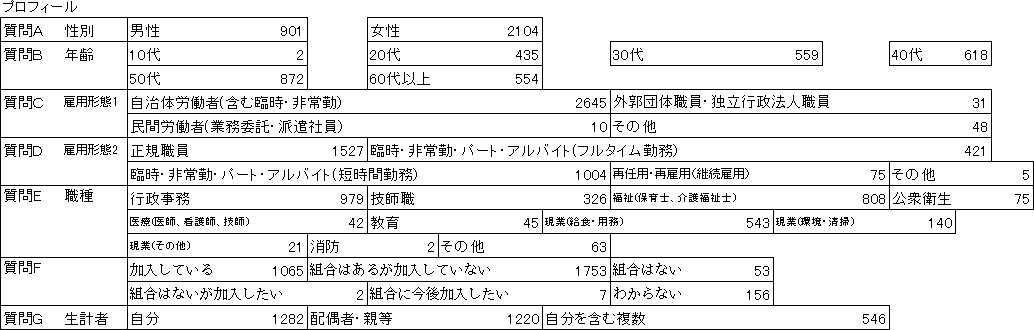

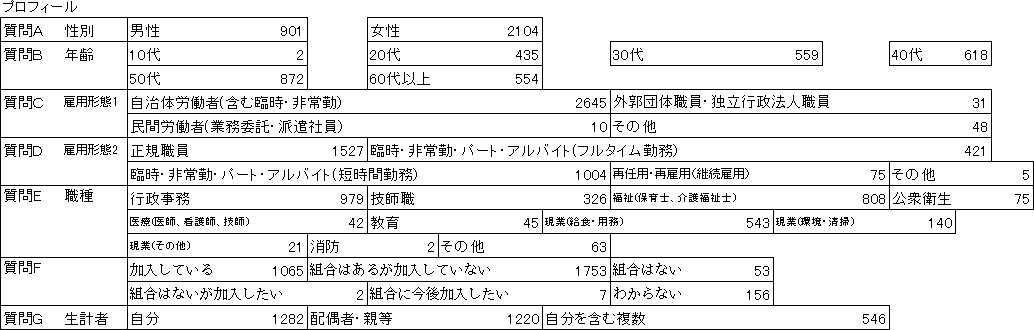

昞丂俀侽俀俆弔摤傾儞働乕僩丂夞摎幰偺暘晍

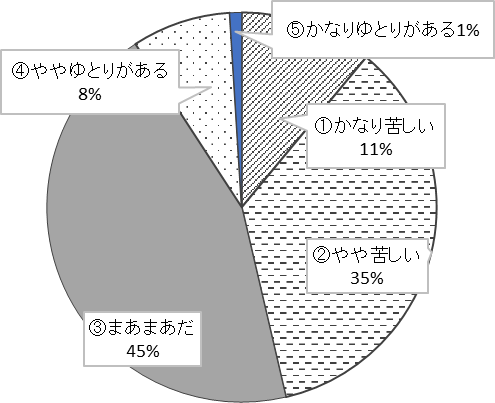

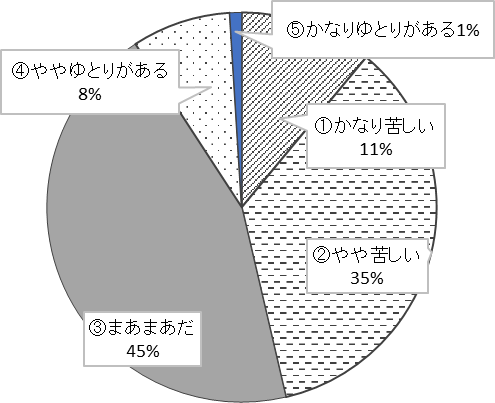

幙栤侾丂偁側偨偺惗妶幚姶偼丄偳傟偵奩摉偟傑偡偐

幙栤侾丂偁側偨偺惗妶幚姶偼丄偳傟偵奩摉偟傑偡偐

丂崱擭俀寧偵巗怑堳媦傃娭楢怑応偺傒側偝傫偵偍婅偄偟傑偟偨丄俀侽俀俆弔摤傾儞働乕僩乮怑応傾儞働乕僩乯丄崱擭偼嶐擭偺侾丏侾攞偺俁侽侽侽捠傪挻偊傞夞摎傪偄偨偩偒傑偟偨丅偛嫤椡惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅夞摎幰偺暘晍偑傢偐傞僾儘僼傿乕儖偵偮偄偰偼丄忋偺昞傪偛妋擣偔偩偝偄丅

丂巻柺偺搒崌忋丄崱擭偼幙栤侾偐傜弴斣偵夞摎忬嫷傪徯夘偟傑偡丅

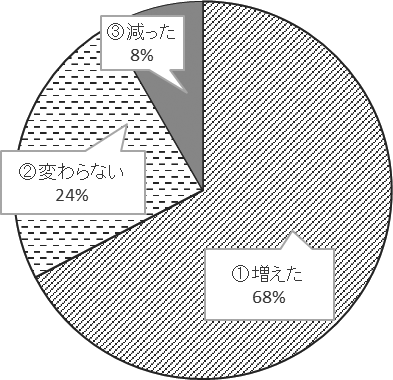

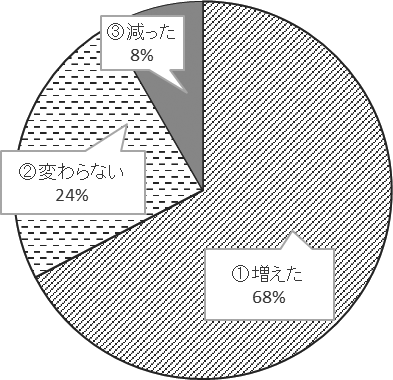

幙栤俀丂偁側偨偺廂擖乮擭娫乯偼丄慜擭偵斾傋偰偳偆側傝傑偟偨偐丠

惗妶幚姶乽嬯偟偄乿敿悢庛偱丂曄壔側偟

丂幙栤侾乽偁側偨偺惗妶幚姶偼丄偳傟偵奩摉偟傑偡偐乿偱偼丄乽傑偁傑偁偩乿係俆亾偲俁亾憹偊丄偦偺暘乽偐側傝嬯偟偄乿侾侾亾丄乽傗傗嬯偟偄乿俁俆亾丄偑慜擭搙傛傝旝尭偱偡偑丄慡懱偺夞摎悢偑憹偊偨偙偲傪峫椂偡傞偲丄孹岦偲偟偰偼慜擭偲傎偲傫偳曄壔偑側偄偲尒偰庢傟傑偡丅

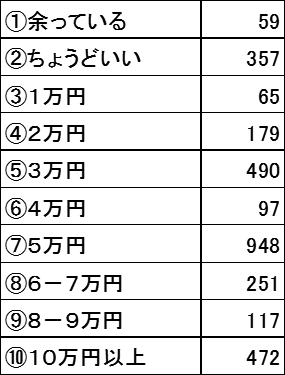

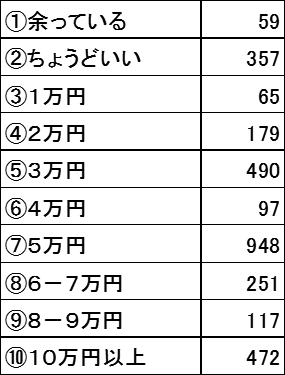

幙栤俁丂偁側偨偺壠掚偱偼寧妟偁偲偄偔傜偔傜偄昁梫偱偡偐丠

廂擖乽憹偊偨乿偑丂俁暘偺俀

丂幙栤俀偺乽偁側偨偺廂擖乮擭娫乯偼丄慜擭偵斾傋偰偳偆側傝傑偟偨偐丠乿偱偼丄嶐擭搙偺媼椏昞夵掕偵傛偭偰丄栺俁侽擭傇傝偲側傞僾儔僗偺捓忋偘暆偲側傝丄偦傟偵敽偆嵎妟巟媼偑偁偭偨偙偲偑斀塮偟丄乽憹偊偨乿偑俁暘偺俀傪挻偊傞俇俉亾偵摓払偟丄摿挜揑側寢壥偲側偭偰偄傑偡丅俇侽嵨挻偱掕擭墑挿偵奩摉偡傞惓婯怑堳偺曽傗丄擭楊傗屄恖偺婓朷偱抁帪娫嬑柋偵愗傝懼傢偭偨曽側偳丄尭偭偨曽傕堦掕悢惗偠偰偄傑偡丅

俁恖偵侾恖偑乽偁偲俆枩墌乿偼昁梫

丂幙栤俁偺乽偁側偨偺壠掚偱偼寧妟偁偲偄偔傜偔傜偄昁梫偱偡偐丠乿偱偼丄乽俆枩墌乿偺夞摎偑丄嶐擭傛傝憹壛偟偰偄傑偡丅偦傟傛傝懡偄嬥妟偺崁栚偱偼妱崌偑壓偑傝丄乽係枩墌乿傛傝彫偝偄崁栚偺夞摎斾棪偑庒姳憹壛偟偰偄傑偡丅

恖庤晄懌偵偒偪傫偲懳墳偟丂妛峑媼怘傪庣傟

乣妛峑媼怘挷棟堳丂擭搙枛偵嬱偗夞傞乣

嬞媫怽偟擖傟彂傪採弌

乑挷棟嫤偑慽偊傞傕嶔傪島偠傜傟側偄傑傑恑傔傜傟偨寁夋

丂俀侽俀俇擭侾寧偐傜丄杒晹抧嬫妛峑媼怘僙儞僞乕乮壖乯偱嶌傜傟偨媼怘偺攝憲偑巒傑傝傑偡丅偟偐偟丄庴攝峑偲側傞妛峑偱挷棟堳偺戅怑偑憡師偓丄僙儞僞乕奐巒傑偱偺媼怘採嫙偑傑傑側傜側偄偺偱偼側偄偐偲偄偆忬嫷偑惗偠傑偟偨丅

丂俁擭慜偵僙儞僞乕壔寁夋偑弌偝傟偨帪揰偱丄栤戣偼梊憐偱偒偰偍傝丄挷棟嫤偼壗搙傕嶔傪島偠傞偙偲傪揱偊偰偒傑偟偨偑丄嫵堢埾堳夛偼摦偙偆偲偼偟偰偔傟傑偣傫偱偟偨丅

乑挷棟堳懌傝側偄両丂埨慡丒埨怱側媼怘傪嶌傞偨傔偵偼屬梡偺埨掕偼昁恵

丂僙儞僞乕庴攝奐巒屻偺屬梡偑栺懇偝傟側偄偨傔丄慜傕偭偰懠峑傊偺堎摦傪婓朷偡傞恖傗丄妛峑媼怘埲奜偺巇帠偵廇偔偨傔戅怑偡傞恖偑憹偊偨偙偲偑戅怑幰憹壛偺尨場偱偡丅

丂恖堳晄懌偼丄巕偳傕偨偪傊偺埨慡埨怱側媼怘採嫙傊偺戝偒側朩偘偲側傝偐偹傑偣傫丅寚堳偺傑傑挷棟嶌嬈傪恑傔傞偙偲偱丄徟傝偑惗偠丄岞柋嵭奞偺敪惗傕怱攝偝傟傑偡丅傑偨丄戙堳偺妋曐偵懡偔偺帪娫傪妱偔偙偲偼丄怱恎偵嫮偄僗僩儗僗偑惗偠傑偡丅

丂俁寧俀係擔丄亀妛峑媼怘偺採嫙懱惂傪堐帩偡傞偨傔偺嬞媫怽偟擖傟彂亁傪採弌偟丄乽嫵堢埾堳夛偑愑擟傪帩偭偰怑堳傪妋曐偡傞偙偲丅僙儞僞乕庴攝梊掕峑偵嬑柋偡傞夛寁擭搙擟梡怑堳偵懳偟偰丄堄岦挷嵏傪峴偄丄帺峑挷棟峑偱偺嬑柋傪婓朷偡傞怑堳偵偮偄偰偼丄椷榓俉擭侾寧埲崀偺屬梡偺宲懕傪栺懇偡傞偙偲乿偲偄偆尰応偺惡傪嫮偔慽偊傑偟偨丅

帡搰妛墍偺媼怘嬈幰偑揚戅丂帡搰彫拞峑偱採嫙

乑挷棟堳偺妋曐偑擄偟偄偲嬈幰偑埾戸宊栺夝彍傪怽偟弌傞

丂嫵堢埾堳夛偼丄挿擭柉娫嬈幰偵挷棟埾戸偟偰偒偨噣帡搰妛墍彫妛峑丒拞妛峑噥乮埲壓噣妛墍噥乯偺媼怘傪丄椷榓俈擭搙偐傜丄噣帡搰彫拞堦娧峑噥偱挷棟偟攝憲偡傞恊巕曽幃偵曄峏偡傞偙偲傪寛掕偟傑偟偨丅妛墍偺媼怘挷棟傪惪偗晧偭偰偄偨嬈幰偑丄挷棟堳偺妋曐偑擄偟偄偨傔埾戸宊栺偺夝彍傪怽偟擖傟偨偙偲偑棟桼偱偡丅柉娫埾戸偺惼庛偝偑業掓偝傟丄傗偼傝岞揑愑擟傪壥偨偣傞偺偼捈塩偩偲偄偆偙偲傪丄夵傔偰擣幆偟傑偟偨丅

乑偙偳傕偺偨傔偵媼怘偼巭傔側偄両丂塰梴嫵桜偺攝抲傪両

丂媫側採埬偵帡搰彫偺媼怘幒偵偼丄寖恔偑憱傝傑偟偨丅偟偐偟乽巕偳傕偨偪偺偨傔偩偐傜両乿偲寽柦偵弨旛傪恑傔傑偟偨丅拞妛峑偩偗偱側偔丄妛墍乮彫妛惗偐傜崅峑惗傑偱乯偲偺恊巕媼怘偱偁傝丄怘堢偺悇恑傕昁梫丄妛峑娫偺楢棈傕暋嶨偲側傝丄乽塰梴嫵桜偼晄壜寚両乿偲怽偟擖傟偰偒傑偟偨偑丄崱夞偼尒憲傜傟傑偟偨丅崱屻傕偁偒傜傔偢梫媮偟懕偗傑偡丅

嵦梡擭楊偺忋尷堷忋偘傊丂夛寁丒椪帪偺挷棟堳丂惓婯嵦梡傊摴

乑媼怘挷棟堳偺愱栧惈傪惗偐偟丂宱尡傪廳偹傜傟傞惂搙偵

丂挷棟嫤偼乽攟偭偰偒偨宱尡傪妛峑媼怘尰応偱妶偐偣傞惂搙偵乿偲嵦梡擭楊偺堷偒忋偘傪梫媮偟傑偟偨丅椷榓俉擭搙偺曞廤偐傜丄忋尷俁俋嵨偺嵦梡擭楊傪掕擭擭楊偺堷偒忋偘偲偲傕偵抜奒揑偵堷偒忋偘丄嵟廔揑偵偼俇俆嵨偲偡傞偙偲偵側傝傑偟偨丅崱傑偱擭楊傪棟桼偵丄惓婯傊偺摴傪偁偒傜傔偰偄偨懡偔偺挷棟堳偵偲偭偰丄戝偒側僠儍儞僗偱偡丅

乑嵦梡擭楊偺堷偒忋偘偲嫟偵椪帪揑擟梡怑堳偺捓嬥夵慞傕梫媮

丂傑偨丄摉慠偱偁傞擭楊偛偲偺弶擟媼偺愝掕偲暪偣偰丄嵦梡擭楊傪棟桼偵俁俋嵨偺弶擟媼偱摢懪偪偲側偭偰偄偨椪帪揑擟梡怑堳偺捓嬥傪丄奺乆偺擭楊偺弶擟媼妟偱捓嬥傪巟媼偡傞傛偆梫媮偟偰偄偒傑偡丅偙傟偐傜傕巕偳傕偨偪偵埨慡偱偍偄偟偄媼怘傪採嫙偡傞偨傔偵丄挷棟堳偑埨怱偟偰摥偒懕偗傜傟傞張嬾傪傔偞偟偰偄偒傑偡丅

廧強堎摦偱巗柉偑嶦摓偟戝崿嶨

丂俁寧俁侾擔丄擭搙枛偺寧梛擔丄嬫栶強巗柉壽憢岥偼廧強堎摦偺巗柉偑懡悢棃壽偟丄嬤擭偵側偄戝崿嶨偲側傝傑偟偨丅懸偪恖悢偑嬈柋廔椆偺侾俋帪偵側偭偰傕夝徚偝傟偢丄偦偺擔偺偆偪偺庤懕偒傪抐偭偨曽傗丄俀侽帪偵偼丄廧婎僱僢僩抂枛偑巭傑傝丄儅僀僫儞僶乕僇乕僪偺忣曬張棟偑偱偒偢丄屻擔懳墳偵側傞側偳丄偐偮偰側偄忬嫷偱偟偨丅

丂崿嶨傪暘嶶偡傞偨傔偵丄媥擔奐挕擔傪愝偗偨傝丄暯擔偼梉曽侾俋帪傑偱偺帪娫墑挿側偳丄椺擭捠傝偺懳嶔傪偲偭偰偄傑偟偨偑丄崱僔乕僘儞偼丄偙偆偟偨暘嶶懳嶔偺岠壥偑彫偝偔丄摿偵俁寧俁侾擔偵廤拞偟偰偟傑偭偨報徾偱偡丅

丂偦傟埲奜偺梫場偲偟偰偼丄

仧奜崙恖偺揮擖偑憹壛偟偰偄傞偙偲丂仧儅僀僫儞僶乕僇乕僪偺晛媦側偳巗柉偺僯乕僘偵崌傢偣偰慖戰巿偑憹偊撏弌帪偵峴偆愢柧偑懡婒偵傢偨傞傛偆偵側偭偰偄傞偙偲丂仧廧婎僔僗僥儉偑侾寧偵峏怴偝傟偰丄弶傔偰寎偊傞斏朲婜偱偁傞偙偲側偳偑峫偊傜傟傑偡丅

丂憐掕奜偺帠懺偵丄夛寁擭搙偺嬈柋悇恑堳傕娷傔丄栭抶偔傑偱巆嬈丅屻擔傊偺梋攇傕戝偒偔丄椺擭偵側偔晧扴偑戝偒偄擭搙懼傢傝偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅