●ZZR1100

単車の写真5

2015/02/11 更新

メインで使用中のノートPCがクラッシュ。

nexus7で更新。そのため,しばらく更新が遅くなります。

ある年のお盆の出来事。

ちょっと長崎までツレに会いに行く。往復1,100kmほどの旅。

この単車の力が発揮される場面。いや、本当疲れが違う。

早く着きすぎても困るから、ゆっくり家を出る。 1時間ごとに止まって、

水分補給することを決めて出る。何せ朝から30℃越え・・・(笑)

途中までバッフルを抜いて走ったが、うるさいから取り付け直し。

チェーンにはエンジンオイル添付だが、行きで確認する感じでは

この距離でも問題無し。

途中の行程は高速の走行で特筆事項無し。

■出発7:30→08:55玖珂(アイスココア)→10:05王司(給油・いろはす)

→11:35山浦(スポーツドリンク)→長崎着13:00

(コンビニ飯、サンドイッチ・チョコバー・ウーロン茶)

精霊流し・・・6キロほど歩く、花火と爆竹が明るく寂しい。

つれの手伝い。16時から22時くらいまで。

■長崎発23:00→23:25川登(スタンドが閉鎖中で給油失敗・マッチ飲む、たいへん心細く)→01:30 金立(給油・雨カッパ着る)

→01:50王司(カッパ脱ぐ・コーヒー・眠気覚まし・ジョア、胃が痛い)

→03:05下松(給油、前がよく見えない)→帰着 4:30

21時間、1100kmの移動でした。

朝出て、翌日早朝帰宅。右手薬指と小指にしびれが残るが、

これは、以前の骨折の後遺症かも、体重が右手にかかったのか?

深夜の高速道路は先が見えない。ハイビームでもカンで走る部分がある。

55W3000kのHIDでも、ヘッドライトのリフレクタが焼けているからか、

思ったほどには明るくなくって、少し不満。4000k前後が白くて明るいのは

分かっているが、雨でも霧でも走るから黄色系統は外せない。

いっそウィンカー部分にフォグでも仕込もうか???考えよう。

今出せる予算で kawasaki で通勤を考えるとカウル付きで、

今後を考えると、部品の多い玉数の多い車両・・・

考えるまでもなくZZR1100しかなかった。

(純正部品の欠品も出始めているけど・・・)

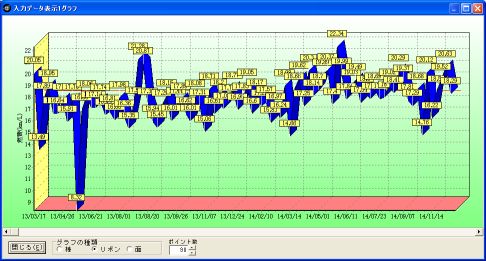

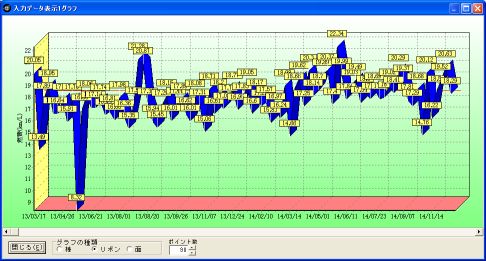

現在、通勤に使って雨でも何でも走って燃費が17〜18km/リットル

ツーリングで流すと20km/リットルを超える。

よく走る、いい単車です。

突出して値がよいのが、左から島根旅、庄原旅、長崎旅で、

悪いのが、燃料ポンプ交換、キャブオーバーホールの作業。

普通に悪いのは、調子に乗って回しすぎ。

回すときにはタコメーターの12時方向より右まで回している。

流すときには2000回転程度でOK。高速なら4000〜5000くらい。

そのタコも、中身をいつか先輩のところでステッピングモータ式に改造してもらいたいもの。

先日ギア抜けを起こしてレブ&テンプさんを見ると12,800回転までいっていた。

そんな風には見えなかったのに・・・

やっぱりタコを精度の良いものにしたいが、PIVOTが無くなって車用は良いものがないし、

スタックは高いし防水ではないとか・・・デジタルはもってのほかだし。

なにより、純正のままで中身が変わって、オープニングセレモニー付き!!

かっこよろしい!! アナログのメータを並べるのが好みなのだけど・・・

お世話になったバイク屋で探してもらった。

3ヶ月かかった・・・

ホンダのショップだけど(笑)

業者さんのオークションで新潟より。

ノーマルにMRAスクリーンとサンスタースプロケ

だけかと思ったけど・・・

エンジン周りのボルトがSUS六角穴テーパーボルトになっていた。

いやまじ勘弁。

見栄えはいいけど電蝕するなぁ、雨でも何でも走るから。囓り止めを塗っておこう。

純正を手に入れるか、チタンに交換しなきゃ。チタンも気をつけないと囓るけど。

チタンはステンと同じくの電蝕については諸説あるけど・・・軽いもの!!

本当にどノーマルです。

これから車検と登録

320kmメータの1998年式。D6型

走行距離15,425キロ程度で納車

新潟からなので、おそらく冬期は冬眠車両

自分の好みは

「黒フレーム」 締まって見える

「320kmメータ」 マイルは嫌い

「ツイントリップ」 デジタル時計はいらない

「フルパワー」 やっぱりねぇ

でD型対策ミッションを積んだC4型の低走行距離車があれば最高だったのですが・・・

こんなまぼろしの限定生産車両は滅多にないから(笑)

各部のヤレを見ると、実走距離はメータと一致しそうです。

エキパイのフランジナットも外した形跡なし。

キーはスナップオンのドライバーハンドルに埋め込み加工。

自分も赤のハンドルを持っていた。結構やったね。

好きな人が乗っていたんでしょうね。大事にされていたようです。

本当はツイントリップのメータがいいのだけれど・・・デジタル時計のもの。

左右に立ちゴケ傷有り、あまり走らなかったようです。

縁あって新潟から広島にやってきたこの車両、大事にしてやります。

GPX750Rの分も

これから・・・

実は乗った感じ、GPX750Rから比べ、とりたててパワーがある!!

とは思わなかった。思い出すに、回すとGPX750Rは十分速かった。

ただ、同じ速度域での余裕が違う。また、全速度域で安定感が違う。

間違いなく純正状態10年分の進化があった。

この分じゃ21世紀の単車はもっとすごいのだろうね。

今回見つけてもらった車両は「欧州向け一般仕様車」の98年式 D6モデル

俗に言う401フルパワー仕様車。

車体番号からカワサキお客様相談室にて確認。 20世紀の単車です。

ライトスイッチはあり、ハザードはなし、ポジションはヘッドライト内、

メータは320kmフルスケール、などなど ライトスイッチは今後車検時に問題かも

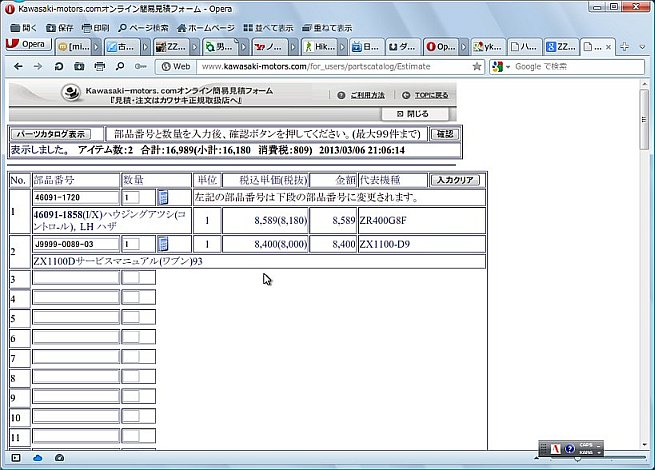

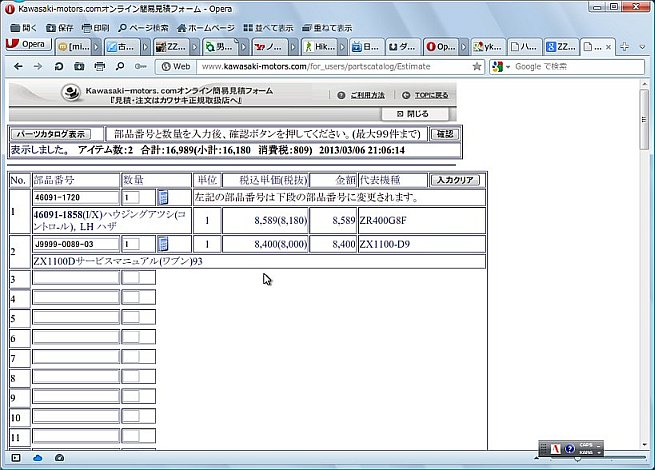

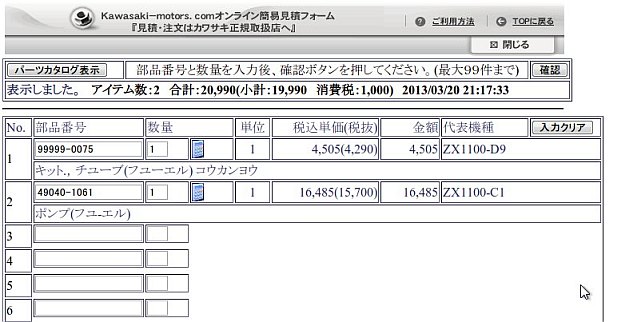

んで、ハザードスイッチがないため部品番号「46091-1720」

現在は品番統合で

「46091-1858」

(I/X)ハウジングアツシ(コントロ-ル),LH ハザード付き ¥8,589(¥8,180) ZR400G8F向けなど

を、左スイッチボックス交換のため注文中、品番はネットで調べた、

D7のマレーシア仕様のスイッチ。これにはハザードが付いています。

コネクタを小改造で取り付け可。

ちなみに、北米仕様はハザード標準装備だけどマイルメータでライトスイッチがない。

ヘッドライトはリレー付き、ポジションはウィンカーが点灯する。

カリフォルニア仕様はこの上、パワーダウン。

疑問点はイギリス仕様はヘッドライトのカットが左通行向けなのだろうか?

もしそうなら、是非入手したいところ。今は _/ という光軸。

→判明、やはりカットが違う。早速手に入れた。

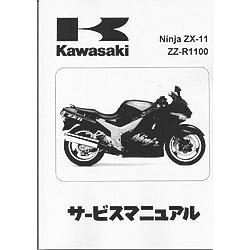

サービスマニュアルも残部少であるけど日本語版が残っているとのことで、

早速注文。

「J9999-0089-03」 適合車種:ZZ-R1100(93-01) 機種:D1-D9

¥ 8,400(¥8,000) ←○マゾンでは¥10,200だったけど???

残念ながら、パーツリストは無くなっていた。ムラシマで注文7500円くらいだった。

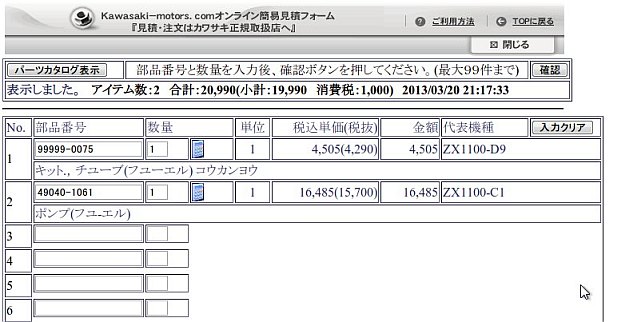

燃料ホースキット :99999-0075 も買わなくっちゃ。←交換済み。

あるところにはある

後は

・集合管 ←必須。車重があるので軽量化とあの音がね

右だしか、左だしか? MUZZY菅左出し購入。

・バックステップ ←必須。またいでみたが、ステップが前すぎ。自分の好みで

フェイズのステップ購入。

・ブレーキホース ←必須。パッドは純正でもホース変えたら問題ない。

次回車検までに交換。ステンバンジョーの地味なヤツ希望。

・HID ←必須。もう戻れない。とりあえず35W3000kを入れた。

55Wものを入手済み。未交換。

・ETC ←必須。高速使うので。←移植した。

・灯火類LED化 ←必須。オルタの負担を減らすとエンジンが軽く回る気がする。

メータ、テールなど交換した。

・純正ブランクキー購入←スペアキー一本しかなかったので。

位はやりたい・・・ 通勤快速車。

ってことは後いくらかかるの(笑)作れるものは作ろう!!

人と同じはいや、かといって部品を付けただけもいや。

部品交換なら誰でも出来る、ぼちぼち行きます。

現在は、軽量化に走っているところ。

タイヤも寿命がきているっぽい

今履いているのはミシュラン パイロットロード 前後。

ミシュランは昔マカダムを履いたことはあるが、ピレリの方がすき

今ならディアブロかエンジェルSTあたりかな

フロント 120/70ZR17

リア 180/55ZR17

・・・まてよ、このサイズ

復刻された「ピレリ ファントム スポーツコンプ」があるじゃないか!! VR規格だけど

懐かしくって涙が出る。これだ!!

後はお値段

と、思っていたらバイク屋さんが見かねて、リアタイヤを交換してくださっていた。

ミシュランパイロットスポーツ、中古だけど山はある。

自分の走り方はフロント一に対してリア二でタイヤを消費していた。

納車直後に300km雨の旅、特に問題なかった。

ピレリになるのはもう少し先に・・・

ただいま注文中。現在国内に5セットのみだそうで。

交換しました。やっぱりピレリがいい!!

ちびたタイヤと比較するのはかわいそうだけど・・・

ファントムは非常に軽快です。

ほとんどのコーナーをリーンウィズでくるっと回る。

大げさなアクションがいらない。そのかわり、ハンドリングが軽いと言うことは、

人によっては落ち着かないと感じるかも。

そこそこ通勤で使ってみて。

やはり良い。何より軽快。それでいて安心感がある。

雨の中ではどのタイヤでも滑るのだから、それなりの運転を心がける。

今のところ、ハイドロプレーニングなど皆無。←それなりの速度域で走ってみて。

あとは、寿命だけどこのままなら次回もこれにするでしょう。

ということで、2セット目に突入。

2,7000kmにて交換

3000kmほど走ったところ。

持ちも良い。

とりあえず手を入れたところ。

外装のボルト類をチタン、タンクキャップをアルミに交換。

フロントフォークのゴム製ガードも付けた。

今回は柔らかさを狙って自転車チューブの開きで製作。

ヘッドライトをHID、35Wで3000kのものに交換。リレーレス。移植

すでに55WのHIDで3000kを用意しているが、リレー付きのため配線が面倒で

交換を後回しに。

現在は55Wに交換済。

ついでにメータ、テールをLED化した。

不思議なのはウィンカーインジケータが緑色←初めて見た。

んで、爆光の自作黄色LEDインジケータを入れても緑フィルタに邪魔され暗い。

GPX750Rではまぶしかったのに。要対策

メータを前期のデュアルトリップモデルに交換した際にオレンジになった。?またまぶしくなった。

照明は従来の白チップLEDを入れたが、オレンジのフィルタで地味。

ヘッドライト内のポジションはLEDが足らなくなった。また作らなきゃ。

エアクリーナのフィルタもK&Nを購入済み。 ← 付けた。

ETC、電源取り出し用リレー、コンデンサ電圧計などGPX750Rから移植を待っている。

→移植した。

LEDウィンカーはリレーが行方不明に、暫し待て。

これらの交換装着にはタンクを降ろさなければならず、24リットルタンクが

重いので後回しに。

入手済みの左ハンドルスイッチ、ハザード付きはコネクタを作っていない上

交換に同じくタンクおろしを伴うため、待機中。 ←やっつけた。

かんたんに仕上げるなら、ハンドルスイッチのコネクタを差し替えるだけでいいのだけど、

何かそれはいやだったので、間に組み込む変換コネクタを作った。

こいつを交換する際にはフロントウィンカー内にLEDポジションを埋め込むつもり。

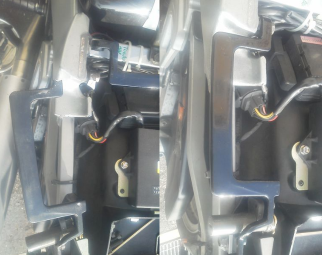

と、ここで燃料ポンプよりガソリン漏れが発生。結構ポタポタと・・・

走行中臭くて気がついた。

15年間で15000キロ強しか走っていない車両。しかも新潟育ち、冬は冬眠でしょう。

おそらくシールが硬化していたところへいきなり300kmほど走ってしまったので、

シールが抜けたものと思われる。←水抜き剤を入れたがその影響もか?

しかも、このとき雨中走行だったため、発見が遅れた。

燃料ホースキットとともに注文中。 ←燃料フィルタ、一部ホースは交換した。

ついでに、いつ変えたか不明なオイルもフィルタごと交換した。

ガソリンにより希釈された可能性もあるので 。

中には火が付いた車両もあるらしい、燃料ポンプはメーカ問わず問題有り。

最近のものと流用交換を考え中。ただし、キャブ車のものに限る。下記の制御のため。

構造的にオーバーフローしないように、イグニッションオンでリレーがON/OFF

するようなので、吐出量さえあえば問題ないと思われる。

まぁこのリレーが火の元になる可能性があるのだけど・・・

ちなみに付いているのは三菱製だが、ZZR1200は二丁がけ、

最近はケーヒン製などもあるもよう。考えねば。

中二日で交換修理完了。走り出す。

アクセサリ電源をリレー経由で取り出す。

起動スイッチをどこから取るか一悩み 、間違いのないヒューズボックスより取る。

一番当たり障りのないホーンから取ことにる。

110型のコネクタを引き抜き、コネクタで分岐。

バッ直の電源が取れたのでETCと電圧計を仮組み。

電圧計はここでは雨に当たる。移動を考慮しよう。←今年の豪雨で水没した!!

ちなみに、ヘッドライトHID、テール、メーターをLED化して14.8V位を推移。

アクティブでも同じなので正しい模様。

ライトオンでの走行時、電圧計は15Vを超えることがある。いいのか?

今はない???

エアクリフィルタ交換、愛用品のK&N。車も単車も過去すべてこれ。

ついでに、ボックスを外して左ハンドルハーネスも交換。

自作のハーネス分岐コネクタを割り込ませる。

将来設置予定のウィンカーポジション用にラインを引き出す。

ステップ交換

ヤフオクのフェイズ製

安いけどものはいい。

取り付けのSUSネジ類はバーナであぶって色つけ、穴開け加工で軽量化した。

1本怪しいのがあり焼いたらさびた(笑)

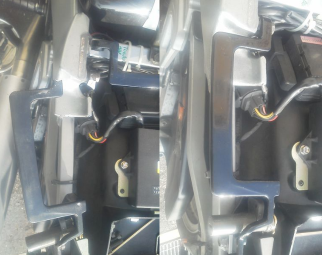

シフト側

ブレーキ側

リターンスプリング、ブレーキスイッチもちゃんと考えられている。

これであの値段か!!ありです。おすすめ。

このくらい下がる。

35mmバック、40mmアップ

仮組時

ペダルのリンクを組み替えて左右逆にする方も多いが、一応バンク角や干渉を考え

出荷時のまま組んでみる。

やはりブレーキ側は踏み込み時にペダルの曲線部分が気になることもある。

今後考えよう。←慣れてきた。

シフトシャフトの保護カバー製作

この車両はドライブスプロケット直下にシフトシャフトがあり、

カバー類がないためえらく汚れがたまる。ルブうんこ!!

アルミの端材を、現場あわせで切って曲げて穴開けて。

こうやって取りつける。

雨の中走ってみたが、なかなかちゃんと仕事をしている。

チェーンにエンジンオイルを塗るとここに散る。これはあり、必須。

3番のキャブレターがオーバーフロー。

とりあえず、ドレンを開けてゴミを掃き出させてみることにする。

右カウルにこのためだろう、サービスホールが開いている。

ライトで照らしながらのぞくとビンゴ。しかし、

のぞいてびっくり、ドレンがヘキサの3mmだ!!超ロングが必要。

GPX750Rのつもりでロングのマイナスドライバーを握りしめ・・・困った。

無いなら作る。

んで、作った。

ブーツは26cm、この長さがないと1番キャブには届かない。

3mmのヘキサをカットする。ストックの材料から適当なものを物色、

5mmの棒材を適当にカットして旋盤でセンターに3mmの穴開け。

棒材を加熱してからカットした3mmヘキサを打ち込む。まぁ焼き嵌めですね。

それからT字にハンドルを溶接。

試行と本番2本作った。

試行では溶接してみたが、イカン溶け込みすぎ。焼き嵌めで十分

カットした切れ端でショートのT型も作った。

これで、ドレンを開けたけど何も出ない。詰まっている!!

しょうがないから木材でコンコンたたく。

昔はこうやって振動で詰まりを解消したが・・・

とりあえず直ったみたい。

↑んにゃ、今もまだまだ漏れている。

キャブを降ろしてフロート室を開けてみた。

サビと緑青が堆積していた。清掃して組むがまだ漏れる。

結局、キャブ間の連結部Oリングから漏れていた。

こうなると困る。キャブの連結を切り離すと同期を取らないと。

となると、バキュームゲージがいるが持っていない。 ←買っちゃおうか?

簡単な道具で簡易セットアップは出来るけど、今回はプロに任す。

購入したホンダショップへ、このショップは信頼しているので。

直った。Oリング交換後、フロートのOリングも劣化が判明。

オーバーフロー気味になり、アイドリングから3000回転くらいまで

ボコついて吹けなくなった。

アッセンのOリングは高く付くのでZXR750用のOリングを単品で取って

組んでくれた。 絶好調!! 回しまくって検証中。

ZZR1100のC型のものは単品で取れるようで、互換性があるらしい。←自分は未確認

キャブレターを分解。

フロート室のチェックを行う。

何かサビやら緑青やらですごいことになっていた。

とりあえず清掃する。

組み直す際に、キャブとクリーナー間のOリングが膨潤して入らない。

考えた末、10mmほど切り取って接着する。

手持ちの新品で試して十分な強度があったので実行。

左が切り詰め後、右がはみ出した状態。

ここまでしても漏れは止まらず。フロートバルブ交換か?

ついでに、アーシングケーブルを這わす。

セルモータと、オルタネータ、シリンダヘッドから

バッテリーから引き出した、このケーブルと繋ぐ。

ついでに、バッテリーケース周りの固定ボルトなどもチタンへ交換。

オークションでパーツ購入。 2013年4月14日(日)到着

まだ少しずつ装着中。

・MUZZY集合管

いろいろ考えたが、排気効率を考え左だし。

どう考えてもストレート構造の方がいいでしょ。

メインスタンド取り付け可能なことと価格と性能で選んだ。

集合部にへこみ小有り。サイレンサーの構造を見るといい音がしそう。

溶接の仕上がりはバンス管の方が良かった。

集合部内部もそれなり。昔KUREYON R.S. での山本さんの仕事を見ているから・・・

自分なりにリュータで仕上げて組み込むつもり。

場合によってはインナーサイレンサーを製作する。

しかし、チェーンへの給油は難しそう・・・

ガスケットが届いたら作業する。へこみも中から押し出さなくっちゃ。

届いた。←2013/04/19

集合部分の底打ちを修理 ←2013/04/22

エキパイの底打ちへこみをアセチレントーチであぶり自作デント棒で修正する。

ほぼ、元に戻った、周囲を磨いて耐熱塗料で塗る。

さらに、集合部分の溶接箇所をルータで削る。しかし、奥過ぎであまり削れず。

ラジエターからオイルクーラまで動かすだけで無理矢理組んだ。

組み込む前に下準備

底打ちのへこみがあった。

アセチレントーチであぶりながら、自作のデント棒にて押し出す。

ステンレスとは言え押し出し加工後に、耐熱塗装で保護する。

この期に集合部内のスムージングを企むが、奥まりすぎて工具が届かない。

まぁ勘弁してやろう。その代わり集合部直後にサイクロンを仕込む。

のぞいて気がついたのだが、こいつ4in1ではなく、4in2in1的な集合をしている。

がんばって組み上げた。

ラジエターを取るのが正しいが、ずらした隙間から工具を差し込んだ。

適切なトルクがかかっているか心配。

この行程で、この単車の素性がまた判明。

前オーナーは集合管を組んでいた模様。

アンダーカウルがカットしてあり、なおかつセンタースタンドストッパーが

付いている。おそらく右出しの集合管であろう。

フランジナットはゆるみ気味だった。

集合管は爆音仕様だった。(笑)いかにもアルミサイレンサー

の音がする。

エキパイΦ55でサイレンサーエンドはΦ48この絞りだけで消音はねぇ・・・

んで、バッフル作成。

廃材のアルミからΦ48で内径Φ20の穴開け。

エンドに仕込んでみると・・・

びっくり、ノーマルより静か。

その代わり5000回転以上回らないエンジンになった。(涙)

車検用に取っておこう。

というわけで、Ver2の製作。

今度の内径はΦ32、使えるドリルの最大径で開ける。

まぁ中繰りすればいいだけなのだけど、休憩の30分ほどで作るため

急いでいたので、ドリルのみ。

ついでに、「シェブロン・ノズル」的にエンドを波に削る。

気のせいぐらいは音質が変わるかも?

現在この仕様で走行中、バンス管並の音になった。

これくらいは許容範囲内でしょう。あとから、色は塗り直した。

ただ下地を塗らずそのまま耐熱塗料だからすぐはがれる。

どうやらカーボンがついてくるなぁ。良くないないなぁ。

抜けも良く、トルクに谷もない。いい。

・イギリス仕様左通行用ヘッドライト

ヨーロッパ一般仕様のままで車検は取れたものの、走行時のことを考えて。

LEDポジションを作ったら一緒に組む。

とりあえず組んだ、しかし組むときに気がついたメッキがかなり焼けている。

元のオーナーはHIDを組んでいたと思われる。紫外線焼けだろう。

組み込むときに55WのHID、3000kも組み込んだ。車用のため2セットあるが、

リレー付きで配線周りは2系統になっていない。バーナーなどの予備があると、

思うとしよう。

マルチリフレクタのライト埋め込みも考えたけど・・・

HID化する際にはカット式レンズの方がいい気がする。

今は、交換後のヨーロッパ仕様にバイキセノン埋め込み計画を・・・

殻割りをしなくては・・・しかし、光量が落ちる可能性も・・・しかしカットがいいし

・ブルーコーティングミラー

右のミラーが腐食している。気にしなければいいのだが一応。

ブルーコートの防眩仕様、オークションでは競争が発生。高かった。

マジカルさんが今も売ってくれていたらよかったが。

探してみたら、まだ作っているところがあるみたい。1万2千円ほどで

ヘッドライトとともに組む。

と、思っていたが急に組みたくなって分解。

ミラー部と基部を分離し既存の基部にミラー部を組み込んだ。

ブルーミラーは日中は良いが、夜間暗めかも??? 昼夜関係なく走るので

ちなみにジョイント部分で腐食が発生していた。

定期点検項目に追加。

もう一件はサイドスタンド取りつけボルト。

フレーム裏の14mmが緩んでいた。←5000km走行で2度締めた。

チタンボルト組み込み

エンジンのカバー類にステンボルトが使われていた。

純正でこれ?な訳はなく、前オーナーが交換していた。

勘弁して。アルミのケースにステンボルトは腐食を呼ぶ。

実際いくつかのボルトにはケース側から来たとおぼしき白い粉が付着していた。

実験した。アルミ板に、ねじを切ってSUS、Ti、Fe それぞれのボルトを固定

塩水につけ込んで観察2週間後・・・

・SUS304系 真っ白になった

・Ti Ti-6AL-4V 変化なし

・Fe ユニクロメッキ 真っ赤にさびた

ステンのボルト、鉄系ボルトはともに外す際にそれなりに堅くなっていた。しかし、

チタンは問題なしステンの真っ白はアルミが付着したものと思われる。

たぶん電蝕してもチタンの方がいい感じ

オークションでチタンの中古ボルトを一山購入する。

すべてM6で64チタンとのこと。以前入手済みの純チタンM5で外装を64チタンで、

ケース周りを交換する。数本足らなかったが、徐々に変えていこう。

ハンドルのレバークランプ、イグナイタ固定、各種ステー固定も交換した。

軽いし腐食しないし。これは、はまってしまうかも???

クランクケースのやたらと長いボルト以外のM6ボルトは、ほぼチタン化した。

長目のボルトも手に入れたけど、これから。

M8やM10も欲しくなってしまったけど・・・

試しに、ダイスをかけてみたら64チタンも何とかねじ切り出来た。

最近は、ステンとチタンのボルトをさらに旋盤で軽量加工して交換している。

どんどん軽くしているけど、それはバーエンドを砲金で作って重くするので、

その分を稼いでいるから。寸法取りはしたので、近日製作開始。

↑作って組んだ、たちゴケで傷つけた。アイドリングUターンでエンスト

何度か止まっていたことからアイドリングを1000回転から1200回転へ

ジムカーナの人のノウハウ。かなり改善燃費は若干落ちた。

前オーナーがカットしたおかげで、アンダーカウルが固定できない。

後部のネジ部分が存在しない。

そのため、底の部分で左右を繋ぐブリッジを t5のアルミ板端材で製作。

これにM5のネジを切って、アンダーカウルに穴開け固定。

左右のずれはなくなった。固定用のネジは当然のチタン。

純チタンで50本まとめ買いしたもの頭部の飛び出しはない。

お久しぶり。

実は日夜こつこつ改造していました。

主だったところで

・アクティブのレブ&テンプメータを取り付け。

・各所のボルトチタン&ステンに交換。

・オイルをシェブロンへ交換。

・グリップエンドを砲金で製作。

アクティブの追加メータは愛用の車用電圧計が水没したためやむなく設置。

どうせつけるなら、センサーは全部載せ。

しかし、予算の都合でセンサアダプタは自作。

メータを載せるステーなども自作。

本当はアナログのメータがほしかった。

現在のハンドル周り。

砲金のグリップエンド。純正よりいくらかは重いはず。

これにより長距離の振動被害軽減の予定。材料は鋳物の湯口。

アクティブメータのステーはミラーホルダにアルミ12mm棒をたててこれにねじ切り、

ありものの端材からアルミ板を切り出して製作。

油温水温の切り替えスイッチも設置。このスイッチ防水か?シリコングリスを封入した。

後日、プラグ交換の際にタンクを降ろしたついでに正規に配線しなおし。

配線にはコイルチューブをかけて保護、パルスセンサはコイルから取るようにして、

(いままでプラグケーブルに線を巻いていた。)

長すぎる配線は詰めて引き直し。

これが

こうなっています。

プラグの焼け具合。新しいプラグはイリジウムに。

今まできゅるきゅるきゅる、ぼんっ

だったのが、きゅるぼん。に変化。はやく入れ替えれば良かった。

油温、油圧のセンサはオイルパンのここからとった。

シフトシャフトすぐ下、オイルフィルタの横。

過去のモデルでは純正の油圧センサがついていたところ。

側面はGPz900R、下側はD6以前のZZ-R1100など・・・

不具合か、整備上の都合などで使われなくなった模様。

なぜか自分のはD7同様にパルサーカバーの下オイルパンから取っている。

D6なのに・・・エキパイ交換時に移設することがあると聞くけど?

サービスマニュアルの油圧計測場所がアクティブのセンサ設置指定場所だけど、

(パルサーカバー真下のサービスホール M18×P1.5に1/8PTへの変換アダプタで)

ここは転倒時に真っ先に壊れそうな場所なので無視。カウルの装着にも難があるし。

六角穴のボルトで蓋をされている。 六角5mm、1/8のテーパねじ。かなり堅い。

普通の六角レンチだとゆがんでねじれて歯が立たない。

愛用のTONE、ASAHIだめでした。ボンダス、PBあたりなら外れるのかな?

しっかりした工具であけること。オイルは少ししか漏れないので思いっきり。

工具を入れるスペースも狭いため工夫を!!

自分は六角5mmビットを1/4のビットアダプタで変換して開けました。

これだと全長が短くねじれない。1/4インチの工具でも強度は十分でした。

センサにはあらかじめシールテープがついているので締めすぎないように

気をつけてねじ込むだけ。

取り付けには最後まで悩んだ、どちらを油温にして、油圧にするか?

両箇所ともどちらも取れるようです。オイルポンプからの直接圧力がかかるポイント。

最終的に油圧センサへの負担を考えて横に出すのはやめて下側に。

それほどの重量でなくても横へ張り出して、この径のネジ部で本体を支えるのは不安。

油温を側面からとった。 この場合油温センサはエキパイに近く温度の影響が

あるだろうし、油圧センサは地面に近くてヒットの危険があり、普通は避けるけど。

しかし、上記のようにセンサのネジ部負担と油温計からエキパイまで、最低限の

距離はとれそうだったことからこのような配置にきめた。

また、オイルパンのはりだし形状部と、メインスタンド取りつけ部の間にあることから

から油圧センサも保護されるとふみました。

後日、オイル交換とフィルタ交換を行いその際にジュラルミン製の磁石付きドレンに交換。

ワイヤリング対応なので、フィルタのボルトにもワイヤリング用の穴開け加工。

今までは、純正のボルトに穴開け加工していたけど、今回は軽量化の一環で・・・

今度まとめてワイヤリングする予定。

現在、油温を計測してもエキパイの温度の影響はないようです。

真夏の日中の走行時も90℃前後で安定。

ガルフのメーカサイトではオイル温度は90℃付近がベストとのことですから

ちょうど良い感じ、ただ夏場にこれですから冬は冷えすぎているかも???

走っていれば油温はこのあたりだけど、信号待ちなどで少しあがるなぁ。

にしても、社外品の大きなオイルクーラを付けている人は冷えすぎていないのかな?

サーモセンサで開く弁でも付けないと、冬場はガムテープ張りだな。

以前から持っていたドレミのオイルフィラーキャップ式の油温計との温度差

は25℃〜30℃ある。やはり雰囲気温度とオイルに浸ったセンサーの違いは大きい。

でも、理解して運用すれば結構使えると思う。(キャップ温度計が低く出る。)

むしろ水温は高くて、ちょっとの信号でもすぐ100℃を超えファンが回る。

ファンが回ると言うことはオーバーヒート気味と考えると不安。

まぁ走っている限りここまで行かないのですが・・・

計測すると、純正水温計の左最初の目盛り部分でアクティブのメータ表示が

90℃を超えラジエターのサーモが開き、針が真ん中当たりで100℃を超えて

ファンが回り出します。水温センサはサーモの前のホース部分ですので、

エンジンからの高温部分で計測しておりますが、ファンのスイッチはラジエター

出口にありますので、スイッチの設定温度はもう少し低いでしょう。

欲を言えば、純正の水温計を社外品の高精度のものと交換しこれを生かしたまま、

ラジエター出口部分にアクティブのセンサを配置し、入り口温度と出口温度を

管理したいもの。ファンは出口のセンサで動作するのだから温度差を知って

冷却能力を判断したい。

とにかく走行時に低温やけどしそうな温風がすね部分を焦がします。

これは要対策。しかし、アンダーカウルは外したくないのでラジエター容量の

アップかすねを保護するしかないか?

油圧はアイドリングで65kPa程度、マニュアルですと4000回転で油温90℃なら

196~294kPaとのこと、一応その当たりか少し高い位を計測。

これはセンサの位置も関係していると考えています。

だいたい2000回転で200kPa、4000回転で300kPaあるので。

このとき油温は85℃程度です。

このエンジン、油温は常に水温より低い ???

物の本では油温の方が10℃程度高いとなっているが、

構造的な問題・・・たぶん。理想は水温80℃前後で油温は90℃前後らしいので、これを

目指そう。たちまちは水温の管理です。

真夏に高速を1000kmほど走った。行きの500kmは炎天下。

カウル内の温度計は40℃を刻む。実際の気温は36℃を下回りはしないと思われ。

このとき油温水温ともに90℃で安定。少々飛ばしても温度は問題なかった。

油圧も4000回転で280kPaほど、マニュアルの指定圧。問題なし。

絶好調。一点だけ右手小指と薬指がしびれている。左手も少ししびれがある。

バーエンドを重くしても出た。まぁ右手は骨折したことのある場所なので、

後遺症の可能性もある。今後要対策。

しかし、疲れない良い単車です。

これらの計測値を観察することで、オイルの劣化やエンジンのコンディションを

管理できれば、単車の寿命も延びるかと思います。

自作の水温計アダプタ。

アルミの鋳物を作った際の湯口から削りだし。

廃品利用です。ただし湯口のため、"ス"だらけ。

バーエンドもこれも、皆廃棄物からの自作です。材料費も高いので・・・

旋盤は愛用の卓上ミニ。送りがないのでネジは切れないけどダイスホルダを自作して

いますから、小計の規格ネジなら切ることが出来るのです。

切り込み量さえ管理すればステンもチタンも削れますから小物の製作はOKです。

ハイスのバイトを自分で研磨して使用しています。完成バイトから削りだしたヤツは

良く切れます。

東洋アソシエイツの精密ミニ旋盤コンパクト3!!がんばって!!

これの旋盤も大改造しています。自作ハンドル、刃物台などなど(笑)

湯口は削ってびっくりどうしよう???

スが多い、そのまま見なかったことにして、とりあえず組んでみる。漏れたら悩もう。

んで結果、今のところそのまま使えている。

自作のためテーパネジを切るの面倒で、側面にM10×P1.5でねじ切り。

これにあうACTIVEセンサを購入、組んだ。ねじサイズは手持ちのタップサイズで

なるべく小さめのサイズで選んだ。 肉が薄くねじ山が少ないのが不安。

今のところ漏れていないと思うけど・・・

今までの平均燃費17km/リットルくらい。通勤でこれだから、まぁよく走る。

GPX750Rのようにがんがん開けているので心配だったけど・・・

いい単車です。GPX750Rの分まで大事にしよう。

長く乗りたいです。

今(真夏)はシェブロンの安い鉱物油(10W-40)を入れているけど問題はないようです。

長崎行きの前に交換してみた。もう一度シェブロン入れて行ってきた。

結果問題ないし・・・これいいのかも???

油温上昇もないし。もう少し様子を見よう。

メーター入手した。

あこがれのツイントリップ。

デジタルの時計は好きではないため、交換したかった。

これがあれば、オイル交換のための目安やツーリング時の総走行距離が記録できる。

今回長崎に向け走ったときには、何回も給油したためオドメーターの積算でしか、

総走行距離を残せなかった。自分は走る途中でメモを取ったりしない口なので、

メータに残る方が便利。

ちゃんと320kmメータです。まぁツイントリップの時代は規制もなかったけどね。

肝心なのは現在の走行距離に近いこと。タイミングを合わせて交換した。

水温計も組み込んだし。

LED化もしたし。

出来れば、先輩のところでステッピングモータ組み込みをお願いして、水温計は、

自分でΦ45の高精度のものに置き換えた。まぁ値段から Auto gauge を購入したけど。

純正の目盛りもないものより随分マシ。

照明のカラーも純正に似ているし、違和感なく収まるのではとおもったがかなり明るい。

メータをバラいて組み込み準備をしながら、精度チェックを行ったが,

反応もいいし、精度もよい。すでに組み込み後800km走ったが,良い。

これの設置にともないActiveの水温計センサはラジエータ出口に移設。

水温をラジエータ入り口と出口で計測できるようになった。

ただ、100℃で光るはずの警告灯が光らない。

バラした時ミスったか?

フロントブレーキのワイヤリング

リアブレーキのワイヤリング

オイルドレンとフィルター部をワイヤリング

グリップのワイヤリング

フェールメータの下はシンワの温度計

時計はステムに巻いたヤツでOK、メータ内にはなくてもよい

アナログが一番。で、メータを前期のツイントリップモデルに交換。

目盛りのない水温計は信用できない。

AUTOGAGE社のメータ組み込み。

ハンドルを交換した。

両方曲がっていたので、振動減ったような気がする。

先日,メインスタンドをかけようとしてアシスト用のシート下グリップを持って力を込めたところ,

「バキンッ」と乾いた音と共にグリップが破断。

寒かったから,強度低下していたのか???

すぐに検索すると,まだ新品部品が出るものの,ビンボーなのと今後のためにオークションで,

ボルトなどのパーツ一式セットを落札,四国からすぐに届いた。

残念ながら,色がごっそり退色していたため,塗装後に交換。

しばらく持つかな。

ライトの故障時などの用心に補助灯を組み込むつもりで、用意した。

アルミの廃材から削り出した。

中身は「5W相当の爆光☆大玉スポットライト Super LED」といい

アマゾンさんで購入。

発熱がある為、アルミでボディを製作し放熱する。

やっとLEDライトを組み込んだ。

悩んだが、ミラー基部に固定した。

電源はポジションから取った。

どうやら光が拡散し眩しいような?

ついでにオイル交換。ワコーズ4CR 15W-50

夏に向けちょっといいオイルに。

現在走行32000km強

レバーも曲がっていてガタがあったので,社外品の安い奴へ交換。

なお,指に合わせて削りこんでいる。エンドに穴あけ軽量化

エンジン交換。ミッションを壊してしまいオークションにて入手。

足の甲を骨折したっぽいが、無理やり単車に乗っていた。

シフトチェンジに失敗。ガリっといった。

オーバーホールより安かったので

走行16000キロのものと交換、20,000キロ以上巻戻った。

交換後、3800キロ以上走行しています、エンジン音好調です。

今年は車検です。

現在の走行距離は39,000キロ越え。

今後も写真を追加していきます。

サーバがいっぱいなので,ゆっくり更新。適当に見てやって。