高退教会報バックナンバー

第140号 2016年8月(抄)

目 次

・ 睦まじく、語らい、学び、若返る

――岡山高退教各支部「春の交流会」―― 1

・春の交流会で 備南支部 木戸 清雄 2

・「紙漉・千屋牛膳」交流集会に参加して 備北支部 逸見 澄子 4

・会に出ようとする気力そのものが若さの秘訣? 備西支部 清水 親義 6

・岡山・旭東支部合同「春の交流会」 岡山支部 中山 実典 8

・寄稿五月の福島、その後考えた事あれこれ(第1回) 佐藤静雄 10

・事務局だより

睦まじく、語らい、学び、若返る

――岡山高退教各支部「春の交流会」――

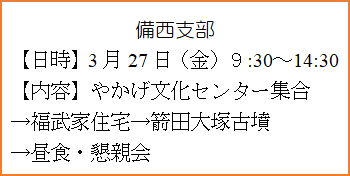

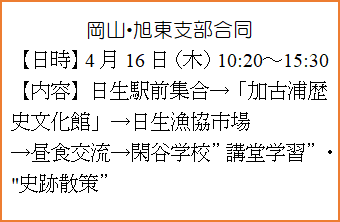

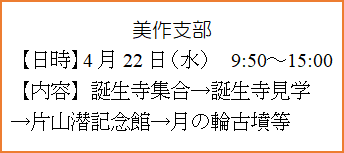

高退教各支部恒例の春の交流会が、下記のとおり開催されました。

各支部の交流会の模様について、それぞれの参加者の方から記事を寄せていただきましたので、開催日の順に紹介します。

なお、美作支部の記事は、次号で紹介させていただく予定です。

春の交流会で

備南支部 木戸 清雄

岡田純爾さんの報告を聞きたいと思い交流会に足を運んだ。退職してからは会合というものに参加するのが億劫になっていた。5年ぶりとなる。もうこれっきり。理由があってのことではない。体力がないせい(ということは気力もないせい)だと自分は思っている。

ペシャワール会や中村哲医師のことは以前から興味があった。岡田さんが2005年3月現地見学希望者募集に応募されたことは知らなかった。2007年にパキスタン医療フィールドワーク参加されたことも。

岡田さんは行動力がある。もちろん行動力だけではない。強い信条がある。

今回はその時のことを写真といっしょに紹介された。わずか2年の間に、治安のよくない状況が、夜中銃声が聞こえるほど格段に悪化していること、外国人特に欧米人に対する民衆の反感が高まっていて、病院で働く日本人スタッフも病院の業務以外での外出が一切禁止になっていることなどは、現地に居なければわからないことだ。日本人スタッフの一員伊藤さん(不幸にも殺害された)のご両親が脱穀機を贈られたという逸話のところで、岡田さんは声を詰まらせた。わたしだけでなく参加者も心を痛めた。

最近イスラム諸国でおきている一連の出来事は、何十年、いや1世紀を越えても解決を見るか見ないかの世界史上の出来事。その歴史の一コマに、わたしたちは立ち会っている。テロ(いかにも単発的、特異な事件)などと一括りにしたら見誤ってしまう。イスラム諸国だけに限った問題ではないからだ。

わたしにはアフガンについてあるイメージがあった。空と大地。ただそれだけのふたつだけの空間。人間は空の下にある。いつも空から見られている。空から逃げることはできない。イスラムの祈りの根源には強靭な自然とひ弱な人間がある。だから人々は共同体をつくって生き、共同体を離れることをおそれる。シンプルと言えばこれほどシンプルなものはない。何といってもそこに存在するのは空と大地と人間だけなのだから。これは以前読んだ岩波新書『アフガニスタンの農村』の影響。この本は1971年に初版というから、まだソ連がアフガンへ侵攻する以前の本。

ところが最近、アフガンではないが(モロッコ)、「空という巨大な目玉」という一文に出会って驚いた。「世界全体に蓋したような巨大な空は、何か意志を持ってこちらを見下ろしているように思える。どこにいっても見られている。頭上に空があるかぎりその視線からのがれることができない。私はこの国の人々の宗教を感覚的に理解することはできないが、この巨大な視線を持った空を、私の知っているほかの言葉で表現しようとすれば、神という言葉がもっとも近しいように思える」この文は彼の地を旅した作家角田光代。

日本人はイスラムに馴染みがない。最近になって日本人もようやくイスラム(地理的認識、その文化)と正面から向かい合い、理解しなければならないところに追いついたのだと思う。ペシャワール会や中村哲をはじめとするスタッフボランテアの方々の活動は先駆。学ぶところが多い。

交流会の後半、参加者から近況報告があった。患っている障害や病気のこと、家族のこと、楽しみな旅のことのほか、九条の会など今取り組んでいるさまざまな会の活動のこと、限られた時間で話し足りなかったところもあったけれども、お一人お一人の言葉には感じ入るものがあった。