目 次

新年に思うーコロナへの視点―必要なもの不必要なもの 会長 萱栄次

追憶:国民学校のころ 死を礼賛・皇国の軍国少年に 旭東支部 吉永隆光

i出会いとスケッチの旅 フランス編(1) 備西支部 水間正雄

古代吉備王国の謎に迫る 造山古墳発掘調査の現況 岡山支部 定広輝海

私のピアノものがたり(1) 備南支部 鴨川恵美子

自慢の恩師 備北支部 大久保緑子

憲法改悪 危険な動き 「敵基地攻撃能力」は不要 岡山支部 小川澄雄

憲法と共に歩む人生岡山高教組専従役員時代(2) 岡山支部 小林軍治

孫に語る「安保条約と平和憲法」 備南支部 村田拡

昨年につづき19名が参加 2021年度退職予定者のつどい 岡山支部 美甘晃

退職予定者のつどいでの報告 私の体験―定年退職後の7年間 旭東支部 岸本幹雄

編集後記

新年に思うーコロナへの視点―

必要なもの不必要なもの

会長 萱 栄次

『コロナに暮れ、コロナに明けた今年』この言葉は、昨年も使わせていただきました。

コロナからは自然環境を守る大切さなど、多くのことを教えられました。

今回も、今まで気がつかなかったことを知らされたのです。

現在、私たちにとって、最も「必要なもの」と言われたら、皆さん「ワクチン、治療薬の開発と保有」と答えるに違いありません。世界中でコロナに対する医薬品が、今、最も必要なものとなっているのです。

私は、いつも逆転してものを考えることを心がけています。

そこで、これはどうでしょうか。私たちの生活の中で、最も「不必要なもの」とは何でしょう……。最も「不必要なもの」---それは、「人間を殺す道具(軍事力)」です。

一日も早く、この地球上からこれを皆無にすることが人間の本当の知恵ではないでしょうか。

追憶;国民学校のころ

―死を礼賛・皇国の軍国少年にー

旭東支部 吉永隆光

♪日本よい国 きよい国 世界に一つの 神の国

日本よい国 強い国 世界にかがやく えらい国 (2年生用・音楽)

♪神生みませるこの国は 山川きよき大八(おおや)洲(しま)

海原(うなばら)遠く行くかぎり 御稜(みい)威(つ)あまねし大東亜 (5年生用・音楽)

―引用の2歌詞は国民学校の教科書から。(御稜威とは天皇の威光のこと)―

明治19(1886)年に定められた義務教育の小学校の名称が、昭和16(1941)年4月から国民学校と改称されました(註①)。国民学校は戦後の昭和22(1947)年3月までの6年間だけ続いた名称で、筆者は1年生から6年生まで在学した数少ない児童でした。(当時、上道郡西大寺町)この間の追憶の一端を記すことにします。

特に重視された儀式

教室での授業と併せ一体となった儀式が数多くあった。なかでも紀元節(2月11日)・天長節(4月29日)・明治節(11月3日)・1月1日は四大節(註②)といわれて全国一律の内容で行われた。奉安殿(註③)から天皇・皇后の写真と教育勅語(註④)が式場の講堂に移される。式典では講堂壇上に設けられた写真の覆いがとられ、全校生は最敬礼。続いて君が代を斉唱したのちに校長が白い手袋でうやうやしく勅語を開く。そして独特の節回しで奉読が始まる。全校生は直立不動、両手をぴたっと脇にのばし、首は少しさげる恭順の姿勢をとる。「朕(ちん)惟(おも)フニ我カ皇祖…」で始まり「御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)」で終わるまでの十分前後は微動も許されなかった。低学年の児童に勅語の内容がわかるはずもないが、荘厳な儀式に参加することに意義があったといえよう。なお勅語奉読あとの校長訓話では「畏(おそ)れおおくも」という言葉が出ると間髪をいれず恭順の姿勢をとる。それは次に「天皇陛下におかせられましては…」の訓話が出るからであった。これら儀式は総じて、天皇のために命を捧げることが日本国民としての最大の誉れであることを心身に刻みこむものであった。

教室での授業と併せ一体となった儀式が数多くあった。なかでも紀元節(2月11日)・天長節(4月29日)・明治節(11月3日)・1月1日は四大節(註②)といわれて全国一律の内容で行われた。奉安殿(註③)から天皇・皇后の写真と教育勅語(註④)が式場の講堂に移される。式典では講堂壇上に設けられた写真の覆いがとられ、全校生は最敬礼。続いて君が代を斉唱したのちに校長が白い手袋でうやうやしく勅語を開く。そして独特の節回しで奉読が始まる。全校生は直立不動、両手をぴたっと脇にのばし、首は少しさげる恭順の姿勢をとる。「朕(ちん)惟(おも)フニ我カ皇祖…」で始まり「御名(ぎょめい)御璽(ぎょじ)」で終わるまでの十分前後は微動も許されなかった。低学年の児童に勅語の内容がわかるはずもないが、荘厳な儀式に参加することに意義があったといえよう。なお勅語奉読あとの校長訓話では「畏(おそ)れおおくも」という言葉が出ると間髪をいれず恭順の姿勢をとる。それは次に「天皇陛下におかせられましては…」の訓話が出るからであった。これら儀式は総じて、天皇のために命を捧げることが日本国民としての最大の誉れであることを心身に刻みこむものであった。当時、児童は少国民と呼ばれ、私たちは皇国の軍国少年・少女になっていったのである。

学校行事や授業は戦時色に

1年生の12月8日に米英に開戦、当時は大東亜戦争といわれた。翌年から毎月8日は「大詔奉載日」と呼ばれ、全校生が運動場に整列して東方遙拝(宮城のある東)の最敬礼、校長訓話の後に運動場を周回する分列行進があった。その行進が悪かったと、全員が校庭に正座させられたこともあった。

緒戦は勝利が続き、担任の先生が学級の朝礼で、日本軍が占領した地域や島々を説明。教室の後ろ壁に貼られた地図に次々と「日の丸シール」をつけていった。日の丸で埋まっていくのを見て誇らしく思う日々があった。

戦争の末期に米軍のB29や艦載機の来襲があるようになると、防空頭巾をもって登下校するようになった。「空襲警報」が出ると、授業中でも校庭の隅に掘られた長いトンネル様の防空壕に避難していた。

5年生のとき、男子で海洋少年団や航空少年団が編成されて軍事的練習をしていた。

教科の学習で重視されたのは、修身・国語・国史と地理(5・6年生)・音楽であった。低学年では天皇と天皇制への賛美、忠節、愛国心などを感覚的に、つまり説明なしで刷り込むことであり、高学年では強力な日本人としての自覚、特に大東亜共栄圏の盟主日本の国民としての自覚をもつ「皇国民」を養成することにあった。

教科の学習で重視されたのは、修身・国語・国史と地理(5・6年生)・音楽であった。低学年では天皇と天皇制への賛美、忠節、愛国心などを感覚的に、つまり説明なしで刷り込むことであり、高学年では強力な日本人としての自覚、特に大東亜共栄圏の盟主日本の国民としての自覚をもつ「皇国民」を養成することにあった。各教科について説明する紙面がないが、きわだっていたのは修身・国語・国史で、国のはじまりを古事記・日本書紀の神話を史実としてくわしく説明していることであった。音楽は大きくかわっていた。国家主義の徹底から「ドレミファ」から「ハニホヘトイロハ」と日本音名を使用したことである。軍国教材が多数をしめ神国日本と聖戦であることを礼讃するものになっていた。

教科の評価は、小学校が甲乙丙であったのが、優良可に変わっている。

終戦と墨ぬり教科書

5年生の夏休みに終戦、実感をもったのは2学期になって180度変わった先生の姿勢、自由な学校生活になってからであった。修身・国史・地理の授業は中止になった。かわりに各自が興味ある本を読み、皆の前で発表する時間が設けられたりした。教科書は文部省と占領軍(GHQ)から指令が出て、軍国主義・神国思想の記述部分を墨で消すことになった。いわゆる「墨ぬり教科書」である。しかしあまりにも多いので水に浸かった本のようになり使いものにならなくなるので、友人の一人は細く切った紙を貼りつけたという。ただ天皇崇拝や皇国史観の一部は残されており、一定の「国体」護持はなされていたのである。

5年生の夏休みに終戦、実感をもったのは2学期になって180度変わった先生の姿勢、自由な学校生活になってからであった。修身・国史・地理の授業は中止になった。かわりに各自が興味ある本を読み、皆の前で発表する時間が設けられたりした。教科書は文部省と占領軍(GHQ)から指令が出て、軍国主義・神国思想の記述部分を墨で消すことになった。いわゆる「墨ぬり教科書」である。しかしあまりにも多いので水に浸かった本のようになり使いものにならなくなるので、友人の一人は細く切った紙を貼りつけたという。ただ天皇崇拝や皇国史観の一部は残されており、一定の「国体」護持はなされていたのである。6年生になり新聞紙大の紙に印刷されて四つ折りにすれば16ページになるような暫定教科書が配布された。特筆すべきことに『くにのあゆみ』(家永三郎らの執筆)が配布されて、国史の授業が10月から再開されたことであった。

むすびにかえて

戦没者が軍人・軍属で230万人、民間人80万人、計310万人を出して戦争は終わった。またアジア諸国の人々に日本の8倍を超す犠牲者を出した。日本の加害責任は限りなく大きい。戦後は極端な食糧不足と生活物資の欠乏で生きるのが精一杯であったが、何よりも自由で平和な日々の中で新たな希望がわいたのであった。

さて今、岸田政権のもとで敵基地攻撃能力を持つことや、平和憲法を改悪する動きが加速されています。絶対に許すことはできません。

「過去に目を閉ざす者は結局のところ現在に盲目になる」とのヴァイツゼッガー(元ドイツ大統領)の言葉を記して、この拙文の締め括りといたします。

註①

西洋近代思想をもつ従来の小学校教育は日中戦争の拡大という時局にふさわしくないとのことで改正された。大・中・小ではなく、それ自身立派な国民をつくる完成教育であることを明確にした。国民学校は、皇国の道にのっとり国民の基礎的錬成を目的とするとされた。

註②

紀元節は神話の初代・神武天皇即位の日。現在は建国記念の日。天長節は天皇(昭和天皇)の誕生日。現在は昭和の日。明治節は明治天皇の誕生日。現在は文化の日。

註③

天皇・皇后の写真と教育勅語を火災などの事故から守るため、校門に近いところなどにつくられた小神社風の建物で、石垣などでかこまれていた。この前を通るときは、最敬礼をすることになっていた。

註④

教育勅語は、明治天皇が明治23(1880)年に勅命で発布した。全文のなかに十二の徳目があり、「父母に孝に」「兄弟に友に」などもみられるが、それらはすべて「一旦緩急あれば義勇公に奉じ」に収斂されたものであった。即ち勅語の真髄は、国民が天皇に忠誠をつくし命をかけて戦争に備えよとするものであった。4年生の修身の教科書に全文と簡単な解説がのせられている。 (2021.12記)

教育ニ関スル勅語(略称:教育勅語)

朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン

斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ 明治二十三年十月三十日 御名 御璽

この記事の先頭へじの

連載 出会いとスケッチの旅 フランス編(1)

備西支部 水間正雄

ツアーに申し込んでから、カセットテープ付きの「3ヶ月で学ぶフランス語」の勉強を始めた。

実際、フランスに行ってからも、挨拶・買い物・道を聞くなど会話の最初だけは、できるだけフランス語を心懸けた。

パリのオペラ座

妻が玉島高校に通っていた頃の友人で、オペラ座近くのパリ三越の店長をしている人がいると聞いていたので、訪ねてみることにした。

しかし行ってみると、対応してくれた店長は別の人で、妻の友人は既に転勤したということだった。

多少気落ちしたが、後任の店長が実に親切な人で、「現金の持ち合わせが少なくなった時の対応策」を聞くと、近くの両替屋へ連れて行ってくれて、顔利きでトラベラーズチェックを現金化してくれた。

近くのスーパーマーケットで出会ったパリ在住の日本人が、700円くらいで旨いワインがあると、人気のワインを買ってくれた。

オペラは、夏がシーズンオフだったため、やっていたのはミュージカルだった。3席だけ残っていたが、それらは最前列の袖のボックス席で、壁のせいで舞台がほとんど見えないところだった。

がっかりしていたら、前の席の女性が席を詰めて座らせてくれた。思いがけない嬉しい体験だった。

客席の丸天井は色鮮やかなシャガールの絵だった。

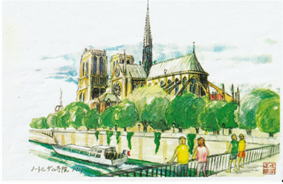

ノートルダム寺院

このスケッチをしているとき、ユースホステルで知り合ったゴスペル歌手のアメリカ人大学生と出会った。

ハーモニカに合わせて歌い楽しんだのは数日前のことだったのに、懐かしさでいっぱいになった。

エビアンのカジノ

遊覧船で知り合った客と登山した帰りに、同じ時刻に波止場に着いた船に間違って乗船し、対岸のフランス、イタリア、スイスの国境の街へ着いてしまった。「湖の向こうにユースホステルは見えるけど帰れるかな」と心配したが、最終便ではなかったので無事帰れた。

国境は500円玉ほどの金属ポイントが路面に打ち込まれているだけだった。その町から僅か西で、町の名前が商標にもなっているミネラルウォータのエビアンがあり、無料の蛇口でいくらでも飲めた。

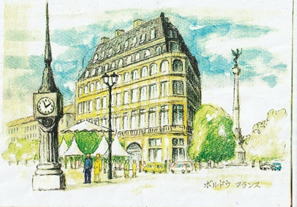

ボルドー

公園を歩いていると、若者が金色の指輪を見せて「今拾ったのだが貴方が落としたものでは?」と話しかけてきた。「自分はクロアチアから来て泊まるところがなくて空腹」と言う。怪しいとは思いながらも、戦中戦後の空腹体験があるので近くの売店でパンと牛乳を買ってやり、一緒に食べた。別れて歩いていると、同じ手口で若者が指輪を見せて話しかけてきた。

公園を歩いていると、若者が金色の指輪を見せて「今拾ったのだが貴方が落としたものでは?」と話しかけてきた。「自分はクロアチアから来て泊まるところがなくて空腹」と言う。怪しいとは思いながらも、戦中戦後の空腹体験があるので近くの売店でパンと牛乳を買ってやり、一緒に食べた。別れて歩いていると、同じ手口で若者が指輪を見せて話しかけてきた。市内の古風なワイナリーを訪れた。手頃な3種類を出して試飲させてくれた。絵葉書を渡し話が弾んで、それぞれ3分の1くらい飲んでしまった。値段を聞くと1本800円くらいとのことだった。

シャンポール

ロワール川添いには幾つもの城館があり、ユースホステルに数日間宿泊した。老人グループの似顔絵を描いて渡していると、自炊の料理をお裾分けしてくれた。

ロワール川添いには幾つもの城館があり、ユースホステルに数日間宿泊した。老人グループの似顔絵を描いて渡していると、自炊の料理をお裾分けしてくれた。日本人の若者とも同宿していて、後に玉島に来た。彼の特技は包丁研ぎで4種類の砥石を持参しており、友人の山荘に泊めたとき、お礼として山荘、友人宅、私の家のそれぞれ数本の包丁を丁寧に研いでくれた。

サモトラケのニケ

パリのユースホステルで、中年の日本人男性に会った。シャンソン歌手だという。建設業従事後に音楽の短大を出たという。「若い学生はサボろうとするが、自分は一生懸命だった。」とのこと。モンマルトルにあるシャンソニエにも連れて行ってくれたり、リクエストに応じてくれるなど楽しい時を過ごした。ただ、周辺は物騒なところなので24時過ぎには引き上げた。

パリのユースホステルで、中年の日本人男性に会った。シャンソン歌手だという。建設業従事後に音楽の短大を出たという。「若い学生はサボろうとするが、自分は一生懸命だった。」とのこと。モンマルトルにあるシャンソニエにも連れて行ってくれたり、リクエストに応じてくれるなど楽しい時を過ごした。ただ、周辺は物騒なところなので24時過ぎには引き上げた。彼が岡山県出身者と知り、「里帰りの際には是非玉島に」と誘った。友人の山荘に招いた時、ピアノでシャンソンの弾き語りをしてくれた。

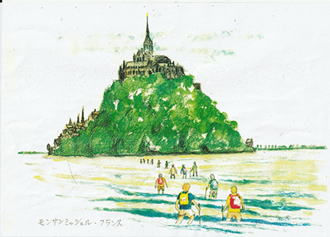

モンサンミッシェル

ユースホステルがモンサンミッシェル入り口の対岸にあって便利が悪かった。最寄りの駅からは12キロも離れており、バス便は1日1本だけ。 バス待ちの時間に駅の待合室で似顔絵を書いていたらバスを逃してしまった。途方に暮れ、駐車している若いカップルに頼み込んで、丘の上のタクシー乗り場まで運んでもらった。が、タクシーも見当たらず、結局のところユースホステルまで送ってもらった。お礼は私の絵葉書だけだったが喜んでくれた。

ユースホステルがモンサンミッシェル入り口の対岸にあって便利が悪かった。最寄りの駅からは12キロも離れており、バス便は1日1本だけ。 バス待ちの時間に駅の待合室で似顔絵を書いていたらバスを逃してしまった。途方に暮れ、駐車している若いカップルに頼み込んで、丘の上のタクシー乗り場まで運んでもらった。が、タクシーも見当たらず、結局のところユースホステルまで送ってもらった。お礼は私の絵葉書だけだったが喜んでくれた。沖の方にモンサンミッシェルが見える草原で、シャンソンのラ・メール(海)をハーモニカで吹いていると、散歩中の夫婦が声をかけてくれた。小学校校長と陶芸家の夫婦で絵葉書を渡すと夕食に招いてくれた。

ワインを開け、アコーディオンに合わせてのハーモニカも楽しんだ。「3km沖に見えるモンサンミッシェルだが、入口には迂回して行くので30km余りある。明日は夏休み前の最後の用事で近くに行くので、車に乗せて行ってあげよう」と言われ、ユースホステルで知り合ったカナダの学生も誘い楽しい小旅行となった。帰りは3km先のユースホステルまで海を渡って歩くことにした。遠浅の海は、引き潮の流れが速く、上からは見えない深い淵もあるので、ガイドなしの渡りは禁止とのことだった。貧乏旅行の私は、ツアーガイド付きのグループに付かず離れず歩き、海中でスケッチした。夜は支援学校の児童の団体に入り、絵はがきとハーモニカで合流した。

次の日にはカナダの学生と同じパリのユースホステルに予約し、何度かの乗り換えもスムーズに連れて行ってもらい、バスの中では昼食にパンをお裾分けしてもらった。(続く)

この記事の先頭へ

古代吉備王国の謎に迫る 造山古墳発掘調査の現況

岡山支部 定広 輝海

近年の造山古墳発掘調査の現況を書いてほしいとの依頼があり、多くの人に知ってもらえるならと喜んで引き受けました。 しかし、ここ10年以上にもわたる毎年の発掘調査(l0月から12月にかけて行われる)の現地説明会資料を改めて読み返していくうちに、私の力ではまとめることは無理だと気付きました。ここでは、特に我家と発掘調査との関わり、ここ数年の新たな発見等を中心にまとめてみることにしました。

歴史知識の乏しい身で (数学の教員だった) 駄文となりますが、 気軽に読んでいただければ幸いです。

近年の造山古墳発掘調査の現況を書いてほしいとの依頼があり、多くの人に知ってもらえるならと喜んで引き受けました。 しかし、ここ10年以上にもわたる毎年の発掘調査(l0月から12月にかけて行われる)の現地説明会資料を改めて読み返していくうちに、私の力ではまとめることは無理だと気付きました。ここでは、特に我家と発掘調査との関わり、ここ数年の新たな発見等を中心にまとめてみることにしました。

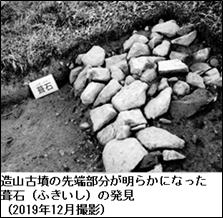

歴史知識の乏しい身で (数学の教員だった) 駄文となりますが、 気軽に読んでいただければ幸いです。ご存知のように、国史跡「造山古墳」は、全長350mの前方後円墳で、規模では全国第4位を誇り、吉備の大王(?)の墳墓といわれています。 3段づくりで、全国第3位の石津丘古墳(履中陵 大阪府堺市360m)と全く同じ造りになっています。周辺には、第1号から第6号まで6基の陪塚が残されていて、大王のゆかりの人々が埋葬されていると言われています。全国の上位3位までの大規模古墳は宮内庁の管轄で、立ち入ることは禁止されていますが、造山古墳は自由に足を踏み入れることができ、かつその規模を体感することのできる日本で最大の古墳でもあります。5世紀の初めごろに築造された

と言われていますが、誰が埋葬されているのか吉備王国がどこに実在したか等、まだ謎に包まれていることばかりです。

と言われていますが、誰が埋葬されているのか吉備王国がどこに実在したか等、まだ謎に包まれていることばかりです。さて我家は国の史跡の内側にあり、家自体が史跡に指定されています (普通の家ですが)。 また、所有している田畑は造山古墳周辺に分布していて、耕せば埴輪の 「かけら」 が頻繁に出てきます。発掘調査との関わりは、今から30年以上も前に岡山大学の故近藤先生が訪ねて来られ、我家の俗称「地獄田」を掘らせてほしいと言われたのが最初でした。それから岡山大学や岡山市によって5回もの発掘が行われ、珍しい埴輪の出現や周濠の痕跡の確認、さらに第2号墳の墳丘端の確認等、謎の解明に少なからず (?) 貢献してきました。

昨年初めて古墳本体の発掘が行われ1段目と2段目に埴輪の列が確認され、築造当時は各段に埴輪が並べられ、その数は合わせて1万~2万と推定されるこ

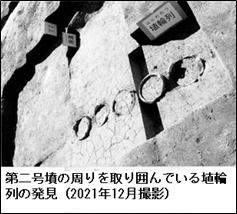

とが分かりました。今年の調査では2号墳の周りに埴輪列が発見され2号墳は岡山県では珍しい前方(・)後方(・)墳であることが明らかになりました。

まだ、本体の吉備の大王の棺 (多分後円部に眠っている) の発掘調査までには至っていませんが、今、宇宙線を利用してその位置を解明しているところです。岡山大学の新納先生は、大王の棺を発掘すればこの造山古墳群は世界遺産になると明言しています。今年度、駐車場にビジターセンターもできて、概要が分かるように展示してあります(せんべいも売っています)。

是非ともお越しください。 私でよければ案内をさせていただきます

とが分かりました。今年の調査では2号墳の周りに埴輪列が発見され2号墳は岡山県では珍しい前方(・)後方(・)墳であることが明らかになりました。

まだ、本体の吉備の大王の棺 (多分後円部に眠っている) の発掘調査までには至っていませんが、今、宇宙線を利用してその位置を解明しているところです。岡山大学の新納先生は、大王の棺を発掘すればこの造山古墳群は世界遺産になると明言しています。今年度、駐車場にビジターセンターもできて、概要が分かるように展示してあります(せんべいも売っています)。

是非ともお越しください。 私でよければ案内をさせていただきます連載 私のピアノものがたり(1)

備南支部 鴨川恵美子

まえがき

思いもよらず、コロナ禍、スマホ、デジタル時代まで生きてきて、気づけば、卒寿も間近、戸惑っている昨今です。

定年退職後、高退教に加入、難波娃子さんと会報を担当、私は16年間、35号から114号まで携わりました。

65歳、夫と死別。その後のひとり暮らしの12年間は、喪失からの立ち直りとともに、現職時代には味わえなかった趣味の分野にも足を踏み入れました。「ピアノ、水泳、洋裁、料理、着物の着付け……果てはマジック」まで。「習う(学ぶ)ことのおもしろさ」を体得、「教える側」から一転しました。

しかし、八十路の坂を越えるのは容易ではありませんでした。77歳で脳梗塞発症、その後は3回もの転倒による骨折、入院を繰り返し、忍びよる老化もあって、シルバーカーに頼る歩行となり、外出困難になってしまいました。趣味も次第にできなくなり、わずかに残ったのはピアノだけになってしまいました。

卒寿記念として「私のピアノものがたり」と題して、ピアノをめぐるエピソードなどを交えながら、まとめたいと思います。

ピアノとの出会い―幼稚園・小学校

旧倉敷駅の表玄関の近くには、大森病院がありました。現在も存続している御国幼稚園へ、駅北の自宅から踏切を渡って、3年間通いました。その行き帰り、なぜか、大森病院の末娘の「島ちゃん」の付き添いが私の役目だったようです。月に何回か、島ちゃんには「ピアノのおけいこ」の日があり、私はその座敷の片隅で、おやつを与えられ、ピアノの側に座っていました。これがピアノとの出会いでした。卒園して、二人は別々の小学校に分かれました。

小学校6年生の担任は、中年の男性、小田先生。全体に線が細く、子ども心にも弱々しく見え、長髪はリリュウの(ウェーブのかかった)髪型。頭痛もちで、ポケットにはいつも「ノーシン」を忍ばせていました。

学校行事の式典では、ピアノ伴奏を担当。式典練習が終わったある日、そのピアノに近寄った私に、先生はピアノのキイを一つ叩き、「お前も鳴らしてみい」と言われました。その通りに同じキイを叩きました。すると先生は、得意げに「先生と音が違おうが」と言われました。が、私は何のことか理解できず、何度も同じキイを叩き、別に変らないのになあと不思議でした。

小田先生は、卒業前一週間にわたって、お話をしてくれました。最後は「それは、エドモンダンテスであった。」と締めくくられました。その声色がおもしろく、真似をしていました。卒業後、先生は私に、その原作の世界文学全集「モンテ・クリストフ伯」を貸してくれ、「最初の100ページは、どんなことがあっても読め」と忠告。これは私の読書の原点となりました。

倉敷高等女学校入学 ピアノ初めて教わる

1945年(昭和20)、幼稚園へ共に通った、あの島ちゃんと再会。学校には音楽教室があり、グランドピアノが納まっていました。その隣にはオルガン一台が入った個室が何室か並んでいました。オルガンはまともなものはなく、壊れて音の出ないキイも多かったのです。

私はそのピアノに目をつけ、早めに登校しては音を鳴らしていました。家では馬糞紙(ボール紙)に紙鍵盤を貼りつけ、運指の練習をしていました。昼休みには、島ちゃんの腕をつかんで、体育館にあったボロピアノの前に連れて行き、ピアノを弾いてもらいました。「何とか、かんとか、チャン、チャン、何とか、かんとか、チャン、チャン」の曲をせがんでいました。この曲がベートーベンの「月光ソナタ第三楽章」だったと気づいたのは、ずっと後年になってからでした。

倉敷では名の通った今岡写真館の道を挟んだ西隣、倉敷キリスト教会の二階でピアノを教えてくれる、上野音楽学校出身の、中年女性がいらっしゃると小耳にはさんで、友人と二人で門をたたきました。「バイエル」の初歩から教わりました。ピアノを教わった最初でした。月謝をどう工面したか覚えていません。

「ピアノ貸します」の木札

これも駅近く、しもた屋風の家の格子戸に張り紙のついた木札がかかっていました。木札にはなんと「ピアノ貸します」と。勇気を出して、貸してくれる条件を尋ねて帰宅。早速母に話しました。母からの返事は「ピアノやこうは、ぶげんしゃ(分限者・金持ち)がするもんじゃ」とにべもない言葉。私にはショックでした。返す言葉もありませんでした。実は小学6年生になる春休み、父が風邪をこじらせ、高熱が続き、あっけなく52歳で亡くなり、妹は生後100日でした。母は祖父をはじめ、家族を抱えて大変な生活だったのです。それもわからず、ピアノを借りてもらいたいと言い出した自分の無知を恥ずかしいと思い、二度と口にすることはできませんでした。

大原美術館の東隣、大きな黒板に、白墨で株式情報など、丁寧に美しく書いてある家があります。女学校の友人宅で、一度遊びに行ったことがありました。その家には、ピアノ一台と二台のオルガンがありました。これが母の言った「ブゲンシャ」なんだと見入りました。ピアノへの「憧れ」は、そっと心の奥へ封印せざるを得ませんでした。

岡山大空襲

戦争は末期になり、直接ではないけれど、戦災は蒙りました。わが家では、姉が進学で上京していましたが、東京の空襲で焼け出され、家に帰っていました。あの6月29日の未明、汽車が警笛を鳴らし続けていましたが、「汽車ですもの、ポッポ、ポッポ 言いますよ」と、平気でした。祖父は二階の窓から東の空を眺めていて、逃げようと促しても「わしはここに居る」と動じませんでした。私たち家族は、乳母車に呉服屋時代の残りの反物を積み込み、幼児の妹を乗せ、少し離れた田んぼに避難しました。「爆弾が落ちてきた」と言っては、隣の田んぼへ移動したりと逃げまどったのですが、明け方に被災して逃げてきた人々から「岡山市の空襲」だと聞いて、私たちは、近くの平田の被服廠あたりに落ちてくると思って、右往左往して逃げ回っていたのは何だったのかと、安心もし、明け方に家に帰りました。黒い雨が少し降っていたのを覚えています。

空襲で焼け出された六高生―旧制第六高等学校―が倉敷紡績第二工場、現在の「アイビースクエアー」へ移転。「弊衣破帽」の六高生が、倉敷のまちを黒マントに下駄履き姿で闊歩していました。わが家へも二、三人が下宿していて祖父の顰蹙を買っていました。

大学進学

戦後の学制改革で、倉敷高等女学校は青陵高校となりました。男女共学とはならず、私の進路問題も迫っていました。私なりに考えたのは、①女子寮があること。②教師の資格が取れること。③姉が卒業した東京の女高師(お茶の水女子大学)。学部は高2の担任、植田重先生の「女性だから文科がいい」との助言を受け入れました。担任の田中喬介先生は、ちょっと難しいかもと、落ちたら就職すると覚悟していました。東京には知り合いもなく、受験はクラスメートが「兄さんが狛江に住んでいるから、そこから受験したら」と、手をさしのべてくれました。私の恩人のひとりです。

板橋区、大山寮入寮

運よく合格でき、板橋区の大山寮に入ることができました。木造の粗末な建物でしたが、3人、4人、8人部屋があり、半年ごとに部屋換えがありました。朝夕の食事付き、朝は納豆かキャベツの千切り、納豆は初めてで、あのネバネバには手が出ず、未だに食べたことがありません。

岩橋邦枝さん

3人部屋の半年間、後年作家になった佐賀出身の岩橋邦枝さんと同室しました。石原慎太郎が「太陽の季節」で芥川賞受賞当時、彼女は「逆光線」で「女(おんな)慎太郎」と脚光を浴びる存在となりました。同室の半年間、まともに布団を敷いて寝ている姿は見たことがありませんでした。いつも机の前に坐っていました。作家として活躍、「評伝野上弥生子―迷路を抜けて森へ」で「紫式部賞」を受賞するなど、いいお仕事をなさっていましたが、数年前亡くなられたのが惜しまれます。

一年間は、大山寮から大学へ真面目に往復しました。2年生になった1952年、血のメーデー事件、その夕方、寮生の一人が、洗面所で服を拭いている姿に出くわしました。「デモに参加して催涙弾を浴び、やっと逃げてきた」と。当時は、「破防法(破壊活動防止法)反対、寮官制度廃止」などで寮生大会が開かれ、田舎者で何もわからなかった私も、少しずつ目を開かれていました。寮室のドアーをコンコンと叩かれ、演説会の案内もありました。

誘われてトニカ混声合唱団へ入会、週一回の練習には、100人余の男女が集まっていまし

た。指導者には、井上頼豊、関忠亮、ピアノ伴奏には、まだ芸大生だった林光さんが、ひょこひょこと付いてきていました。私はソプラノなので、光さんが弾くピアノの後に位置し、その指の動き、繊細な音色に魅了されていました。都電の本郷三丁目通いが新鮮で、その後の一年余は、ガリ版刷りの「トニカニュース」の発行や、ピアノ代わりに、アコーディオンを習ったり、ロシア民謡「トロイカ」の原詩に忠実な訳詩を試みたりと、「トニカ」に浸かっていました。大学の国語学の教授からは、「これ以上講義に出てこないと出席日数が足りなくなるよ」と、友人を介して忠告を受けたこともありました。そんなある日、トニカ宛てに、倉敷市役所の方から、合唱団づくりなどの問い合わせの往復ハガキが舞い込んだのです。この往復ハガキこそが、後に夫となる、鴨川俊作との運命的な出会いとなりました。しかし、「ピアノ」とは林光さんのピアノを除いては無縁でした。

た。指導者には、井上頼豊、関忠亮、ピアノ伴奏には、まだ芸大生だった林光さんが、ひょこひょこと付いてきていました。私はソプラノなので、光さんが弾くピアノの後に位置し、その指の動き、繊細な音色に魅了されていました。都電の本郷三丁目通いが新鮮で、その後の一年余は、ガリ版刷りの「トニカニュース」の発行や、ピアノ代わりに、アコーディオンを習ったり、ロシア民謡「トロイカ」の原詩に忠実な訳詩を試みたりと、「トニカ」に浸かっていました。大学の国語学の教授からは、「これ以上講義に出てこないと出席日数が足りなくなるよ」と、友人を介して忠告を受けたこともありました。そんなある日、トニカ宛てに、倉敷市役所の方から、合唱団づくりなどの問い合わせの往復ハガキが舞い込んだのです。この往復ハガキこそが、後に夫となる、鴨川俊作との運命的な出会いとなりました。しかし、「ピアノ」とは林光さんのピアノを除いては無縁でした。1955年、お茶の水大卒業 苫田高校へ就職

卒論も何とか期限までに提出、卒業にこぎつけました、母は卒業式に上京、構内の一角で両手をピンと伸ばした着物姿が残っています。経済面では、高校3年次から受給した奨学金を引き継ぎ、3年からは授業料免除、母からの仕送り、アルバイトは家庭教師、映画のエキストラ、印刷工場での労働など。東京への往復は、急行ではなく、普通列車(ドンコウ)でした。20時間以上かかりました。若さで乗りきったのでしょう。家庭教師の家族が、劇団民芸の「セールスマンの死」、

滝沢修、宇野重吉、小夜福子の観劇に連れて行ってくれたこともありました。

滝沢修、宇野重吉、小夜福子の観劇に連れて行ってくれたこともありました。クラスメートのほとんどが東京で就職する中、私は郷里岡山で就職、意外に就職難の時代、県庁に何度も通いました。教員の採用試験はなく、面接だけ、「デモに参加したことはありますか」の質問に、「いいえ、一度もありません」と平気で嘘をつきました。この時代の、真面目な学生でデモに関わらない人間がいるものかと、質問する試験官の見識を疑い、嘘をついたことに良心の呵責は覚えませんでした。

4月11日付で、前年に県立移管となった県北の苫田高校(農業科・家庭科)に決まり、自立の第一歩となりました。福井行雄校長は、オリンピック200mハードルの選手だったとか、教員は10人足らず、東京から一足飛びに、若い女の先生がきてくれた、修学旅行引率の先生がきてくれたと重宝されました。

国語だけでなく、体育、音楽の授業も任されていました。職員会議の後はそのまま職場会議となり、上部団体への加入は日教組か日高教かと論議、当時は管理職も含め、全員が組合員だったと思います。(続く)

自慢の恩師

備北支部 大久保 緑子

昨年11月13日(土)・14日(日)、高梁で第71回岡山県高等学校演劇発表会が開催された。各地区の代表11校による県大会だ。一般の入場はできないが、元顧問の私は高演協関係者として入場可能となった。もちろん感染対策をした上での入場だ。わくわくしながらその日を待っていた。私には演劇以外にも楽しみなことがあった。恩師に会えることだ。

昨年11月13日(土)・14日(日)、高梁で第71回岡山県高等学校演劇発表会が開催された。各地区の代表11校による県大会だ。一般の入場はできないが、元顧問の私は高演協関係者として入場可能となった。もちろん感染対策をした上での入場だ。わくわくしながらその日を待っていた。私には演劇以外にも楽しみなことがあった。恩師に会えることだ。末安 哲先生、私の自慢の恩師だ。県大会や中国大会はもちろん、全国にも生徒たちを連れて行った名顧問だ。でも、私にとっての自慢はそこじゃない。先生は、大切なのに見落とされそうなことを放っておけない。精魂傾け徹底的に取り組み、やり遂げる。すごい先生だ。もう一つ、私にとっての一番がある。輝かしい顧問歴の中で、私たちは賞とは無関係の演劇部(先生は他校から赴任してきたばかりだった)。そしてこの私は、本番前日に尻餅をつき、お尻の先っちょを折り、先生の肝を冷やしたドジな落ちこぼれ。それなのに、先生は私たちを大切にしてくださった。私のような教え子をいつも、いつまでも気に掛けてくださっている。自慢の恩師だ。

「今度、県大会が高梁であるぞ。観に行かにゃあおえまあ。」

先生の電話の前で私は高校生と同じ。

「はい、わかりました。」即答していた。

とうに運転免許を返上している先生に前日電話をすると、

「大丈夫じゃ。一人で行けるから心配せんでええ。ありがとな。」

「おい、昼の弁当を買うとこあるか?」

いくら高梁だからってコンビニぐらいありますよと、駅前のコンビニをお教えした。それでもやはり気になり、翌朝、先生の到着を待つことに。ところが時間になっても列車が来ない。慌てて時刻表を確認。先生の言っていた列車がみあたらない。

「先生、今、どこにいらっしゃるんですか。」携帯に出た末安先生は

「おっ? 電車の中じゃ。」

「高梁に向かってます?」

「多分行くと思うで。」

「多分?」

「美袋じゃ。もうすぐ着く着く。」

しばらくして今度は先生からの着信、

「着いたぞ。こりゃあ二階に上がるんか。」 「そうです。そうです。他の人について上がって来てください。」リュックを背負い、さっそうと現れた先生は

「ほう、変わったのう。」と、改札口周辺の様子に目を丸くしている。先生の驚きも当然、高梁での県大会は22年ぶりなのだから。齢81歳と64歳、老々師弟の珍問答から一日は幕開けした。

観劇中には「おい、おい。」とつぶやいたり、「はあ~。」とため息をつかれることも。(先生ため息、大きいよ~)と冷や冷や。それでも幕間には

「よかった、よかった。客席ががらがらかと心配したけど、これなら大丈夫じゃ。」

と、関係者(彼女は私の自慢の教え子)の労をねぎらっておられた。本番以外の学校は観客に回ることで応援していたのだ。終了時間が延びるほどの熱演で、先生の帰りの電車が心配になってきた。

「大丈夫じゃ。間に合う間に合う。遅れたら図書館におるから心配せんでええ。早う帰りい。」

しかし、家に帰ってからも、(いい具合に帰れたかなあ)と先生のことが気にかかる。

「今日はお世話になりました。楽しかったぞ。ありがとう。」と夜にはお電話があった。つい文化祭に向けて群読の練習をしていることを話していた。

「昨日なんか、毎日の練習に疲れたんか、みんな早いバスで帰ってしもうて。一人だけ、男の子が『僕は無限大ですから』って残ってくれたけど。」愚痴を言ってしまった。

「かわいいのう。彼らにとっては絶対に一生の思い出になるから頑張れよ。」

「はい、わかりました。頑張ります。」と、やはり即答する私。きっと先生は47年前の私たちにも同じ気持ちで向き合って下さったに違いない。

「無限大」の男の子は、台詞の覚えられない私の練習に一人つきあってくれた。

「もう先生、次でテイク7ですよ。あああ、これはテイク10までいくなあ。」

と言いながら。

そして、もちろん本番も「無限大」の力を発揮した。「一生の思い出」作ってやれたかなあ。

憲法改悪 危険な動き

「敵基地攻撃能力」は不要 岡山支部 小川澄雄

10月の総選挙の結果、自民・公明・維新の改憲勢力が、衆議院でも3分の2を超える勢力となりました。岸田内閣発足後初の臨時国会で、憲法審査会が開かれるなど、心配していた改憲に向けた策動が活発になっています。衆院憲法審査会開催にあたり、維新だけでなく国民民主党が、審査会運営を話し合う与党側幹事懇談会に参加したことも、改憲に向けた危険な表れです。12月16日に行われた衆院憲法審査会の自由討論で、自民党の新藤義孝氏は、「自民党の『改憲4項目』(9条への自衛隊明記、緊急事態条項創設、参院の合区解消、教育環境の充実)を今後の議論の中で活用してほしい」と発言。また、維新の馬場伸幸氏は「岸田首相が具体的スケジュールを明示し、憲法審査会での精力的な審査をリードすべきだ」と主張。自民・維新が改憲に前のめりになっている姿を露わにしました。

これより先、総選挙直後に岸田首相は、改憲に精力的に取り組むことを発言した上で、自民党の「憲法改正推進本部」を「憲法改正実現本部」と改称。本部長に古屋圭司政調会長代行を、事務総長に新藤義孝元総務大臣を任命し、改憲に向けた体制を整えました。

きわめて危険なことは、臨時国会での所信表明で岸田首相が、それまで言及していなかった「敵基地攻撃能力」の検討について明言したことです。これは、安保法制により「海外で戦争できる国づくり」を目指した安倍内閣の危険性を、より一歩進める岸田内閣のきわめて危険な姿勢を示すものといわなくてはなりません。

敵基地攻撃については、2020年の参院外交委員会で河野太郎防衛大臣(当時)が、次のように述べています。

「敵基地攻撃のためには、他国の領域において、移動式ミサイル発射機の位置をリアルタイムに把握するとともに、地下に隠蔽されたミサイル基地の正確な位置を把握し、まず防空用のレーダーや対空ミサイルを攻撃して無力化し、相手国の領空における制空権を一時的に確保した上で、移動式ミサイル発射機や堅固な地下施設となっているミサイル基地を破壊してミサイル発射能力を無力化し、攻撃の効果を把握した上で更なる攻撃を行うといった一連のオペレーションを行うことが必要」だ。

敵基地攻撃とは、まさに、相手国への侵略行為そのものであり、先制攻撃そのものです。ミサイルを一発撃つというなまやさしいものではなく、相手基地を破壊した上さらに攻撃を続ける=全面戦争に発展する恐れのあるものです。憲法9条とは無縁のものであり、9条に真っ向から対立するものです。同時に、これには莫大な装備体系が必要となり、防衛予算が天井知らずになることでもあります。

このような敵基地攻撃について政府関係者が発言することは、周辺諸国を刺激し、ひいては北東アジアの緊張をいたずらに高めることに繋がります。北東アジアの平和には全く役だたないし、それどころか非常に危険なものです。

戦争への道を許さず、「憲法9条を守り、9条を生かした外交をこそ!」の声を国会内外で大きく上げていくことが求められています。国会での護憲勢力が3分の1を割り込んでしまった今こそ、草の根からの運動が力を発揮すべき時です。

連載 憲法と共に歩む人生

岡山高教組専従役員時代―その2―

岡山支部 小林軍治

今回は、前号で紹介した日高教秋田大会(1974年6月)で決定された「たたかいの新たな発展を目指す方針(以後、「新たな方針」と略記)」の具体化を中心に報告する。

一、第30回定期大会(1975年6月)

二、備前高校入学辞退勧奨事件(1976年3月)の取り組み

三、第32回定期大会(1976年5月)

なお秋田大会以降、現場で「新たな方針」の具体化をリードし、1977年4月には岡山高教組委員長に選出されることになる八木原先生の実践の一部を紹介する。

第30回定期大会

―代議員同士の討論で盛り上がる―

この大会は「八鹿高校事件(1974年11月)」への取り組みや、全国教研岡山集会(1975年1月)の「人権と民族」分科会をはじめ、各分科会で岡山高教組の組合員が集会成功のために奮闘したことなどが反映され、これまでにない活発な討論がなされた。その内の二点を紹介したい。第一点は解放同盟朝田派の諸言動の評価と、正しい「民主教育」、部落解放運動との共闘のあり方についてであった。

一部代議員から、解放同盟朝田派の分析・評価は一方的で、特定の立場と共通するものであるという批判が出された。これに対して八鹿高校事件の現地調査の体験報告や「橋のない川第Ⅱ部」上映に対する妨害行動などから、解放同盟朝田派の諸行動を見ると、議案の観点は正しい、という反論がなされた。

執行部からは、本日の議論や民主教育専門委員会での討議を受けて、この問題についての報告書を出すので、十分検討してほしいとの発言があった。

報告書は6月30日に「八鹿高校事件の真相とその本質」と題して出され、全組合員に配布された。これは、私の教文部長としての最初の大仕事となった。報告書は、安東・服部・吉永各先生などの協力によってできあがった。

報告書では事件の本質を、

①、学校教育への暴力による介入と民主教育の理念そのものの否定

②、生徒の自主活動の破壊

③、教育行政の責任と教育破壊への加担

④、部落解放運動に反対する者へ堕落して行ったことの証明

と規定した。

第二点は教職員組合の運動の進め方についてであった。具体的には、75春闘での実力行使戦術の中止と地域署名行動や「教育を語る会」の提起など、「新たな方針」の実践に関わる質問と補強意見であった。

地域署名行動の意義を評価しながらも、「実力行使の戦いと日常的に組織すべき署名活動の違いを明確にすべきである」「署名や教育を語る会など地域に根差した活動に多くの組合員を結集するためには、日常的な組合づくりが必要である」「同時にこうした活動は、県内各地域の具体的な要求や課題を掲げて取り組まなければ、生き生きとした展望の持てる取り組みとはならないのではないか」などの発言が出された。

本部専従役員として、初めての定期大会であった。 二日間で総数263人の代議員が出席し、「執行部と代議員の討論よりも、代議員同士の討論で問題点を明らかにする形」になったことや、国際婦人年ということもあってか、女性の代議員の出席・発言が目立ったことなどが特徴的な大会であった。

私は、多くの代議員が、「教育とは何か、組合とは何か」と真剣に討議する姿に大変感銘を受けた。同時に専従役員としての責任を痛感した。

備前高校入学辞退勧奨事件の取り組み

1976年年3月の備前高校入試で、一旦職員会議の確認を経て合格発表したもののうち、3名(1名は部落出身者)に、その後校長の了承を得たA科長が、全職員にはからず、「成績が悪いので進級が難しい」「進級してもどうせ非行に走り退学するだろう」などの理由を上げ、関係中学校の校長や担任を通じて入学辞退を奨める、という事件が起こった

5月に入ると岡山県部落解放運動連合会(略称「県解連」)から、高教組に対して、「事情聴取のため6日に備前高校に入る。今後一緒に取り組みたい」と、共闘の申し入れがあった。高教組は組合員の権利を守る立場で、独自の事情聴取を進めるなど、「東岡工事件」や「八鹿高校事件」の教訓に立ってこの問題に対処した。

県解連との話し合いでは、この事件の本質は

①、教育の機会均等を奪う人権侵害であり、部落差別ではない。

②、職場の民主主義に関わる問題である。

③、同時に教育荒廃の中にあって、教師集団が一人一人の生徒に高校教育を保障する条件を どのように確立していかなければならないかの問題である。

という基本的な考え方を述べた。その上で、共闘に関し、

①、組合が組合員を追求するような形の確認会をすすめることはできない。

②、県解連が独自に確認会をすすめる場合も、確認される側として組合員を参加させるのは 好ましくない。

③、教育行政機関、校長、教頭に対する確認会については共闘できる。

とし、県解連が5月22日に予定した「全県的規模による備前高校教職員に対する確認会」には反対であることを明らかにした。

高教組本部は、備前分会へのオルグ活動などを通じて、この問題を、職場での教育荒廃克服の実践課題として受け止め、教育活動を通しての主体的な解決を指導・援助することが重要であると提起した。

また県解連に、共闘についての一致点を見出すための検討を申し入れて協議した結果、この事件は「邑久学区進学差別事件」と同じ土壌の中で起こっている教育問題であるだけに、かつての三者共闘の形で反動教育行政を追求していく方向で一致、対等・平等の共闘を進めることで意思統一した。

私は、この事件の取り組みを通して多くのことを学んだ。

第一は、専従役員の会議で、「入学辞退勧奨を受けた生徒の中に部落出身者はいるが、部落差別ではなく教育の機会均等奪う人権侵害である」としたことである。これにより、私の中にあった「世の中の様々な出来事が『部落』にどう影響を与えるか。また『部落』の立場からどう判断するかといった、部落第一主義的な残りかす」が一掃された。

第二は、教育荒廃克服の課題と位置づけたことで、マスコミでも大きく取り上げられ、組合員だけでなく多くの県民の理解を得たことである。

第三は、共闘をめぐる話し合いの中で、県解連幹部の度量の大きさを知ったことである。

話し合いに参加した当時30代半ばの私は、「3300人の組合員の代表として話し合いに来ている」と切り出し、前述のような見解を述べた。それに対して、歴戦の闘士である幹部はじっと聞いてくれ、一定の理解を示してくれた。解放同盟朝田派との違いを実感させられ、県解連に対する私の信頼は一層深まった。(続く)

孫に語る「安保条約と平和憲法」

備南支部 村田 拡

おじいちゃんにはね、ずっと長いこと考えてきたことがあります。それは日本国憲法のこと。「憲法」というのは、日本で一番大切な法律のことです。

この日本国憲法というのは、戦争に負けて、アメリカの軍人さんが中心の連合国軍に日本が占領されていたとき、連合国軍最高司令部、普通これをGHQと呼ぶんだけど、このGHQの強い影響の下で創られた、「絶対戦争をしない、軍隊は持たない」という憲法だったんです。長い間戦争に苦しんできた当時の人々から「平和憲法」と呼ばれて大変喜ばれました。でも、だんだん時が経つにつれて、GHQが作ったから「GHQ憲法」だ、軍隊を全く持てない「丸腰憲法」だと言って非難する人も出てくるようにもなりました。

戦争が終わって6年後の1951年9月4日に、日本は独立を許されることになりますが、現実の問題として、軍隊を全く持たない丸腰状態では国は護れません。当時は日本のすぐ近くの朝鮮半島で戦争が起こっていて、日本が軍隊を持たないで平和を守れるという風にはとても考えられない状態でした。

朝鮮半島で戦争をしていたのはアメリカだったから、アメリカとしてはぜひ日本に軍事基地を置いておきたい、軍隊を持たない日本はアメリカ軍に守ってほしいとなったわけです。そこで、しばらくアメリカ軍が日本に居ていいことにしようと、日本とアメリカとの間で、日米安保条約という条約を結びました。

でもその後、この安保条約のせいで良くない事件が色々起こったり、アメリカが起こす戦争に日本が巻き込まれるんじゃないかという心配が高まったりして、日本中で安保反対のデモが吹き荒れたこともありました。

それを見ていたおじいちゃんは長い間、平和憲法は素晴らしいけど安保条約は絶対許せない、と考えていました。そして、平和憲法を徹底して護れば、日米安保条約もなくせるんじゃないかと。

しかし、最近これは間違いなのではないかと思うようになりました。

おじいちゃんは、丸腰のままアメリカの助けもない日本に、自分の孫を放り出すようなことをしていていいのかと考えたら、泣くような気持ちになるんです。

おじいちゃんは、安保条約は大嫌いです。

でも、本当に安保条約をなくしてしまったら、守りたいもののはずだった平和憲法を消すことになるんじゃないかと今思うんです。

おじいちゃんがそこまで考えたのは、戦後ずっと続く、次のような現実があるからなんです。

日本が独立を認められた時も身近に朝鮮戦争があり、それから70年経った今も、北朝鮮の核攻撃の不安や、中国との尖閣諸島の問題や台湾危機と、戦争の種はいっぱいです。

そういう中で安保条約をなくすということは、アメリカが怖いから、日本に攻撃をしかけられないという「抑止力」なんかに頼らないということです。

安保をなくそうとすると、先程言ったような現実だから、当然日本は軍事力を増やして強くなろうとしければならなくなります。核兵器という声も間違いなく出てくるでしょう。これは、まさに平和憲法とは逆に進むことです。

平和憲法を守ることは素晴らしいことです。他国の抑止力に頼らずに自国で独立を守ることも極めて望ましいことです。しかし、同時にその二つを追い求めていいのか、立ち止まって深く考えなければならないと、おじいちゃんは思います。

おじいちゃんは安保条約は大嫌いだと言いました。最近も、アメリカの基地からコロナ菌が漏れ出したり、米軍機から金属のかたまりが落ちてきたり、辺野古基地問題で沖縄の人々の意思を拒絶したりと、許せない事がいっぱい起こっているからです。長く続く沖縄の人々の苦難を思うと、安保条約を一部でも評価することなど許されないということも分かります。

でも、現実に安保条約を廃棄したらどうなるか、それは先程言った通りです。だったら、どうしたらいいんでしょう。

おじいちゃんは本当に悩みます。そして、申し訳ない気持ちでいっぱいになりながらこう言います。

「せめて『地位協定』の改定だけは絶対やり遂げなければならん、安保条約を廃棄できる環境づくりこそ今やらなければならないことだ」と。

おじいちゃんは悩んでいますが、絶望しているわけじゃありません。今世界に、一筋の明かりを見ることができるようになっているからです。それは、核兵器禁止条約です。かつては夢だったものが、核兵器廃絶運動によって現実のものとなり、それに加わろうとしない国々のエゴが際立つようになりました。残された国々がこの条約に加わることが、そのまま核抑止力の呪縛から世界を解放する道なのです。そして同時に、これは安保廃棄の大きな力になるに違いありません。

おやおや、すっかり眠ってしまったようですね。自分の言葉に興奮して、難しいことばかり言ったようです。おじいちゃんの悪い癖です。

昨年につづき19名が参加

―2021年度退職予定者のつどいー 岡山支部 美甘 晃

今年度退職予定者は年金支給開始遅延が9年目で完全実施となり、65歳からということで、ほとんどの参加者はフルタイムの再任用で勤務を希望するということでしたが、一部にはここで退職したりハーフ勤務を希望するという参加者もいました。再任用や短時間勤務、非常勤などの待遇は、2年後に定年制の延長が実施されるという状況のもとで、20時間以上の短時間勤務職員は来年10月から共済組合加入になる(現在は「けんぽ協会」)など若干の改善はあるもの十分とは言えず、定年延長となる年齢層との整合性の課題もあり、今後もたたかいが必要です。

また、高退教会員の岸本さんからはフルタイム再任用5年、非常勤2年という経験をふまえ、賃金や年金、働き方などについて貴重な教訓や体験が語られました。(別記事参照)

現在の定年前後の教職員は、制度改定の途上にあり、多くが不安をかかえて生活や仕事をつづけています。高退教への加入を勧めると同時に、退職者や再任用教職員に連帯して、さまざまなとりくみを進めていくことが求められています。

退職予定者のつどいでの報告

私の体験―定年退職後の7年間―

旭東支部 岸 本 幹 雄

玉野高校を定年退職後の7年間の様子を話した。

玉野高校を定年退職後の7年間の様子を話した。私は1954(S29)年生まれで、退職後1年間のみ年金ゼロ、その後は半額程度もらえる年代だったが、65歳までの5年間は再任用フルタイムで勤務した。5年間のフルタイム勤務のうち、最初の1年は玉野高校勤務だったが、両親の介護の関係で、2年目からは自宅に近い東岡工に転勤して4年間勤務した。再任用終了後の昨年度は、東岡工で非常勤講師として1年間勤務し、今年度は玉野高校と烏城高校で非常勤講師として勤務している。

退職前には、月50万円(手取り40万円)、ボーナス210万円(手取り165万円)、年間810万円(手取り645万円)だった賃金が、再任用フルタイムでは、月30万円(手取り25万円)、ボーナス70万円(手取り60万円)、年間430万円(手取り360万円)となり、さらに週4時間の非常勤では、月27万円(年金で月23万円+非常勤で月4万円)で年間320万円(手取りは260万円)だった。ここで、年金が月23万円なのは、加給年金が月3万円程度あるからだ。これは、再任用では扶養手当が支給されないが、年金を満額もらえるようになったときに、配偶者が年金をもらってないときは、加給年金の申請をすれば、扶養手当相当分が支給される制度だ。

再任用フルタイムと非常勤講師で働いてみて、問題ではないかと思った点がある。再任用の賃金は、定年前と同じ仕事をしているのに、扶養手当や住宅手当の支給がない点と、月例給もボーナスも6割から半額程度と少ない点である。また、非常勤講師(会計年度職員)の賃金は、1時間当たり単価が2,660円と安い。授業前の準備と授業と事後の課題の点検などを考慮すると、最低賃金930円×3=2,790円は最低でも必要だし、最低賃金1,000円× 3=3,000円がいまの時代では必要ではないかと思う。毎月の生活費は再任用の賃金でまかなえるが、65歳以降はボーナスがないので、年金・非常勤講師の賃金だけでは不十分である。生活費以外の大きな出費については貯金を取り崩すしかない。

今年度は1週間のうち、週3日は学校の仕事、週1日は親の介護や孫守り、週2日は農作業(ブドウ栽培、野菜作りなど)、週1日は休養(高教組や高退教や町内会の各種行事なども含めて)というペースだった。非常勤講師でも、高教組組合員として確定交渉や教研などの高教組運動にも関わることができるので、こうした生活を自分の気力・体力と家庭の状況と相談しながら、できることなら70歳までは続けていきたい。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

編集後記

*今は、原稿を読むだけで、文字を入力できる音声入力の時代です。今回も、長い原稿を読み上げて、文字入力したものが2本あります。ですから、会員の皆さんは、「投稿したいけどワープロやパソコンの使い方が分からないので諦めよう」などと思わないで下さい。漢字の使い方は編集部に任せるという人なら、電話で原稿を読んで下されば、それを録音してその日の内に文字データが作れるのです。それも無料で。

恐れないで、文明の利器を活用してみませんか?

*今回集まった原稿は11本。そのまま全部掲載すると、30ページでも収まるかどうかの量でした。そこで、その内の数本を「連載」とし、ページ数も24ページとして編集を進めていましたが、思わぬ伏兵に遭遇することとなります。

11本もあると、目次に用意していたページでは、タイトルが収まらなくなったのです。タイトルとタイトルが密着して、副題がどちらのものか分からない「ゴチャゴチャのページ」を見て考え込んでしまいました。

結局どうしたかと言うと、タイトルの文字サイズを小さくしただけでは上手く収まらないと知って、タイトルを枠で囲んで区別。今号のあの目次の誕生となりました。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪