�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�ځ@�@��

�V�����N���ނ����� |

��@�@�� |

�����@�k |

�P |

�{�C�X�A�N�V�������W |

������ |

�R�{ �a�O |

2 |

�������ƂŌ��������

�u�S�ދ��c�A�[in����v�ɎQ������ |

���R�x��

���R�x�� |

���c �G�b

���R ���T |

�S

5 |

�Õ��̘[����̕��a�̔��M |

���R�x�� |

��L �P�C |

6 |

�����̂��j���@�@�}�ؗI�I���� |

���R�x�� |

��g �Ԏq |

7 |

���������j�������

�@�@�@�@�@�@�@���l�搶�A�O��K�搶�@ |

���R�x��

�@ |

�a�c�@��

�@ |

�V

�@ |

���߂̂��j�����肪�Ƃ��������܂���

�A���@ �u�q�ǂ����v�̑̌�����u�q�ǂ��Ɂ@�@�@�@�L���Ȏq�ǂ�������v�@ |

���R�x��

�����x�� |

�O�� ���K

�c���@�� |

�W

�X |

�P�����߂��Ă��������N |

���k�x�� |

���{�@�� |

11 |

�A���@�o��ƃX�P�b�`�̗��@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����b�R�ҁi�Q�j

�A���@�Ǔ��@�Ɩ�搶�E�n��搶 |

�����x��

�����x�� |

���� ���Y

�ݖ{ ���Y |

15

17 |

�x���𗬏W��̂��ē�

�ҏW��L

�@ |

�e �x ��

�@ |

�ҏW��

�@ |

18

19

�@ |

�V�����N���ނ�����

��@�����@�k

�@���N�́A���U�����ςȍЊQ���N����܂����B�Ôg�̌x��ɁA�����{��k�Ђ��v���N�����܂����B�Q���ɂ͉H�c��`�ł̔�s�@�̏Փˉ���̕�����A�����C�������ōs���Ă��܂��܂����B

�@���H�����f����A���s���ł������\�o�����ł́A����ǂ��Ė��炩�ɂȂ��Ă�����Q�̑傫���ɋ����ɂ��Ȃ�܂����B�S������̂��낢��Ȏx���������Ă��܂��B�܂��A��Ђ��ꂽ�l�X�����݂��ɗ�܂��������������Ă���p��A�n��̎q�ǂ����������Ōf�����������A�H���̎�`�������Ă�������āA�n��Љ�݂̍�����l��������ꂽ�肵�܂����B��Ђ��ꂽ��l�ЂƂ肪�������܂ł̕�炵�����߂����悤�ɁA�܂����̈ꍏ�����������ł���悤�ɁA���ɂ��ł��邨��`�����������Ǝv���Ă��܂��B

�@�ߔN�́A�傫�Ȓn�k�ɂ��ЊQ�����ł͂Ȃ��A�W�����J�ɂ��ЊQ���e�n�ŋN�����Ă��܂��B�^�������͂��߂Ƃ��錧���̐��Q���L���ɐV�������̂ł��B

�@�ǂ��ʼn����N�����Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��ƈӎ����ĉ߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����B�����A�n�k�͐l�̗͂Ŗh�����Ƃ̂ł��Ȃ��V�Ђł����A�ُ�C�ۂ͉��g���Ƃ����l�Ԃ̉c�݂������炵�Ă���ƌ����Ă��܂��B���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U��A�C�X���G���̃K�U�n��ւ̍U���́A�l���l���E���Ƃ����A�܂��ɋ����Ȑl�Ђł��B���{�̐��{�́A���@���������A�R����𑝂₵�A����̊J����i�߁A�����A�o���悤�Ƃ��Ă��܂��B�ő�̐l�ЂƂ�������푈�ɓ����J���悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�܂���B

�@�n�k�̔�Q�̒��Ō����ɐ����Ă���l�X�̎p���v���A�K�U��E�N���C�i�̐l�X�̂��Ƃ��v���Ȃ���A���̂悤�Ȃ��Ƃ��l���Ă����V�N�ł����B

�@����̊F�l�͂ǂ�Ȃ������������ł��傤���B�R���i�Ђ��قڎ��܂�A�Ζʂł̍s�����\�ɂȂ��Ă��܂����B�e�x���̌𗬉�A���R���j�T�K�A��i�W�ȂǂŊF����Ɗ�����킹���s�����s�����Ƃɂ��Ă��܂��B���Ђӂ���Ă��Q�����������B����ŕ��a�A����A��炵�Ȃǂ̉ۑ�ɂ��A���ދ��Ƃ��Ăł��邱�ƂɎ��g��ł��������Ǝv���Ă��܂��B�����͂���낵�����肢���܂��B

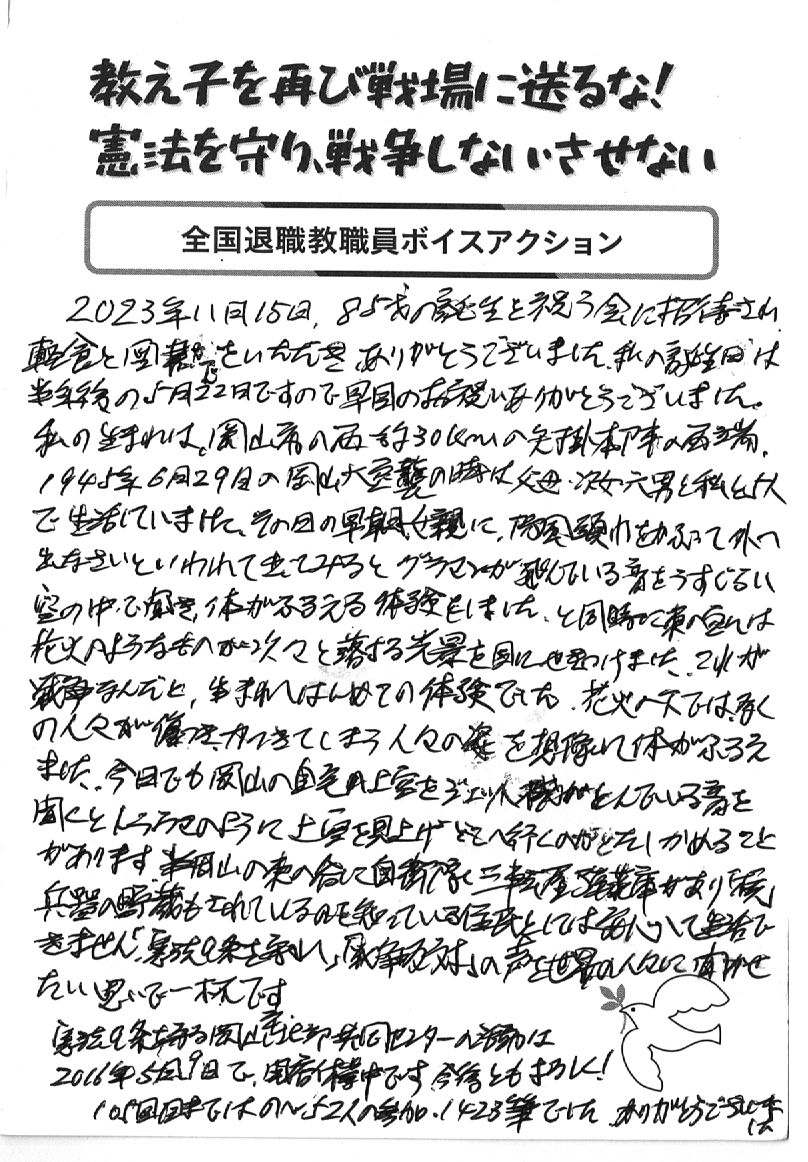

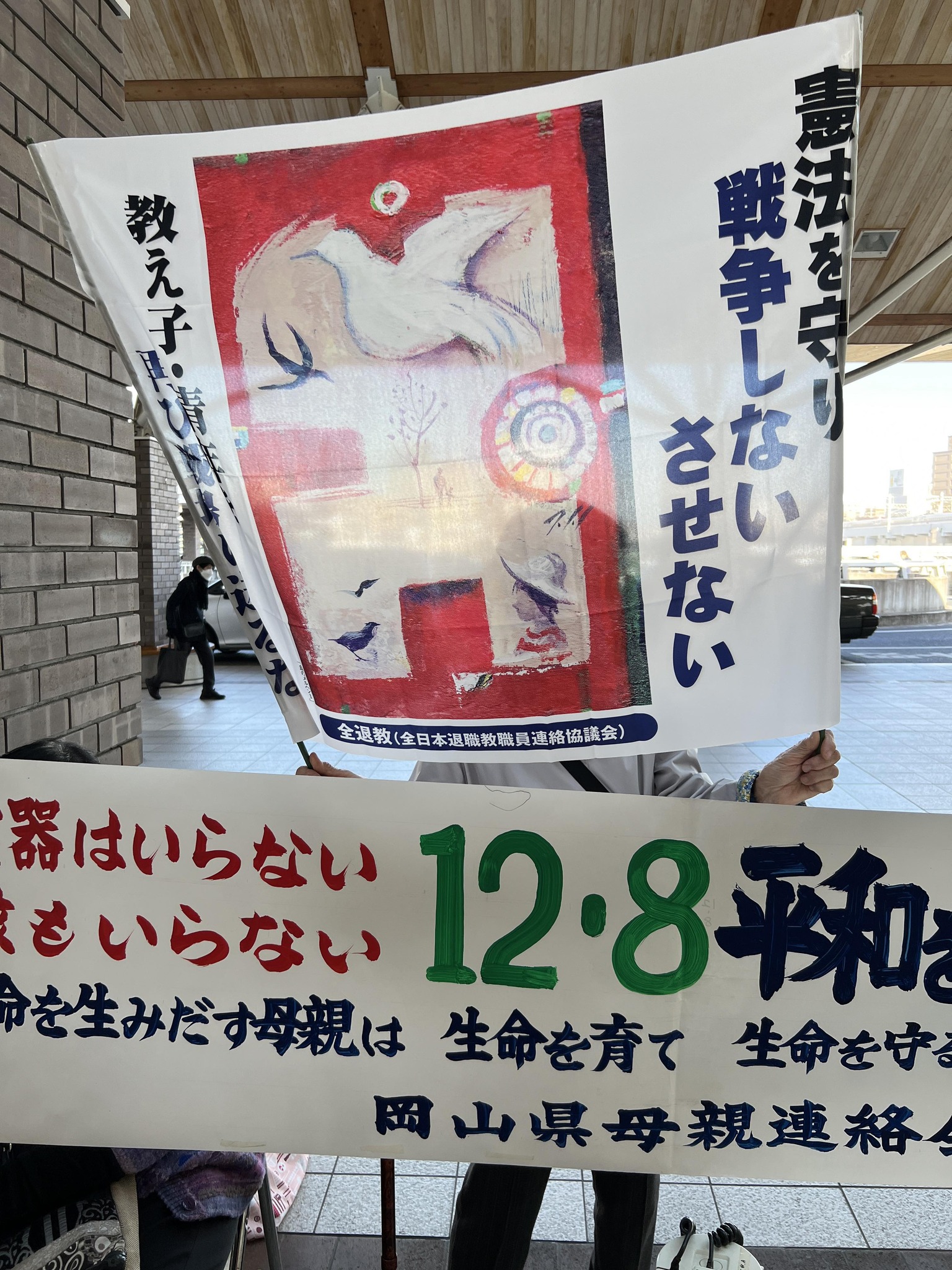

�u�����q���Ăѐ��ɑ���ȁI�v�u���@�����푈���Ȃ������Ȃ��v

�u�S���ސE���E���{�C�X�A�N�V�����v�Ƃ肭�݂�����

�����ǁ@�R�{�@�a�O

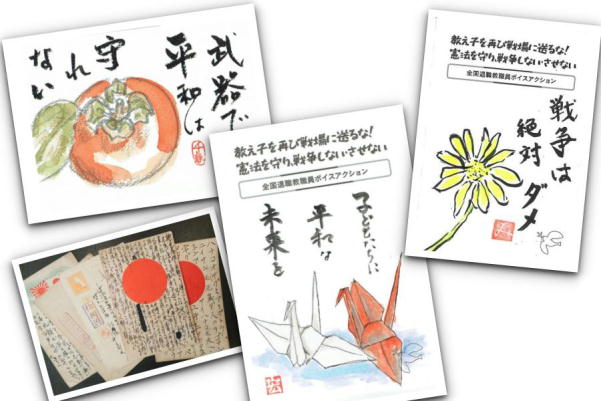

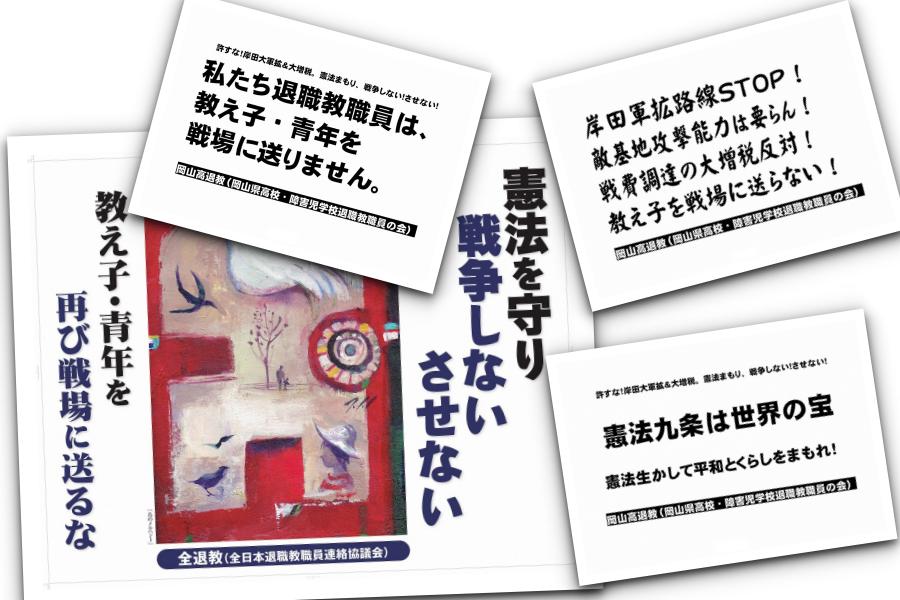

�S�ދ�����N����u�S���ސE���E���{�C�X�A�N�V�����v�̂Ƃ肭�݂ɂ��āA���O��(��174���j�ŌĂт����܂����Ƃ���A��������������O����A�͂����A

�G�莆�A�����A���[���ȂǑ��ʂȌ`�ŁA��R�́u�{�C�X(��)�v���Ă�������������[���ǂ܂��Ă��������Ă���܂��B��ꂽ�u�{�C�X�i���j�v�́A�����u���ދ��I�t�B�V�����u���O�v�y�сu���ދ��z�[���y�[�W�v��ł��Љ�Ă��܂��̂ŁA�ǂ����������������A���m�荇���̕��X�ɂ��L���u�g�U�v���Ă��������܂��悤���肢���܂��B

�u���ދ��I�t�B�V�����u���O�v�̃A�h

���X�͂�����B

�@

�����āA�u���ދ�HP�v�̃A�h���X�͂�����ł��B

�E��QR�R�[�h����A�N�Z�X���Ă��������ƕ֗��ł��B

�@

�������������n�K�L���̎����́A12�����̒i�K�ŁA��1�����Ƃ��ē����E�S�ދ���{�����ɑ���܂����B���̑S�e�́A�S

�ދ��z�[���y�[�W�̉��L�L���ɏЉ��Ă��܂��B

https://zentaikyou.sakura.ne.jp/

�S������͂���ꂽ�u�{�C�X(���j�v�ͤ�Ƃ�܂Ƃ߂Ď���o�s�������g�܂��\��ł��B �@

�@

11��2�� ������̂��� JR���쌴�w�O�ŁA�X�^���f�B�O�A�s�[��

���R���ދ��́A�u�{�C�X�A�N�V�����v�s���̈�Ƃ��āA11���Q���i�j�̊�����I����A�Q�����ꂽ��������𒆐S�ɁA���߂���JR���쌴�w�O�ŃX�^���f�B�O�A�s�[�����s���܂����B

��Ɏ�Ɍf�����̂́A�S�ދ��쐬�̃^�y�X�g���[�ƁA�}�����炦�̎莝���|�X�^�[�e��B���̃^�y�X�g���[�́A�n��ł̐�`�O�b�Y�Ƃ��Ă����p����������悤�ɁA�e�x���ɕ��z���Ă�����̂��A���̓��̍s���̂��߂Ɏ�������Ă��������܂����B

���쌴�w�́A�A����w�̍Ŋ��w�ŁA�����̊w�����ʂ肩����A�����[���ɂ��������~�܂��Ē��ڂ���p������܂����B���ɂ͗����Ɂu�l���푈��

�͍s�������Ȃ��v�ƌ��w�����������܂����B

�@�Ȃ��A���̑S�ދ��^�y�X�g���[�́A�n��́u����̉�v�╽�a�̂Ƃ肭�݂ȂǂɎQ�������ۂɊe�n�Ŋ��p����A���ڂ𗁂т��ƕ����Ă��܂��B��w�̊��p�����҂���܂��B

���́u�{�C�X�A�N�V�����v�̂Ƃ肭�݂́A�܂��p�����Đi�߂��Ă��܂��̂ŁA���e�̃^�C�~���O���������Ƃ��A����������Ǔ��������тꂽ�ȂǂƊ����Ă����������������܂�����A���ꂩ��ł��x���͂���܂���B����A�����̕ԐM�n�K�L�ȊO�ł��A�����͂����A�����ȂǑ��l�Ȍ`�Ԃł��͂����������B�Ŋ��̍��ދ������ւ̎�n���A���R�����g�iokakokyo@oka.urban.ne.jp�j��E���[���ȂǂȂǂ��劽�}�ł��B����ɁA����O�̑ސE���E���̊F�l�ɂ��Ăт����Ă�����������K�r�ł��B

�@

�������ƂŌ��������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���R�x���@�@���c�@�G�b

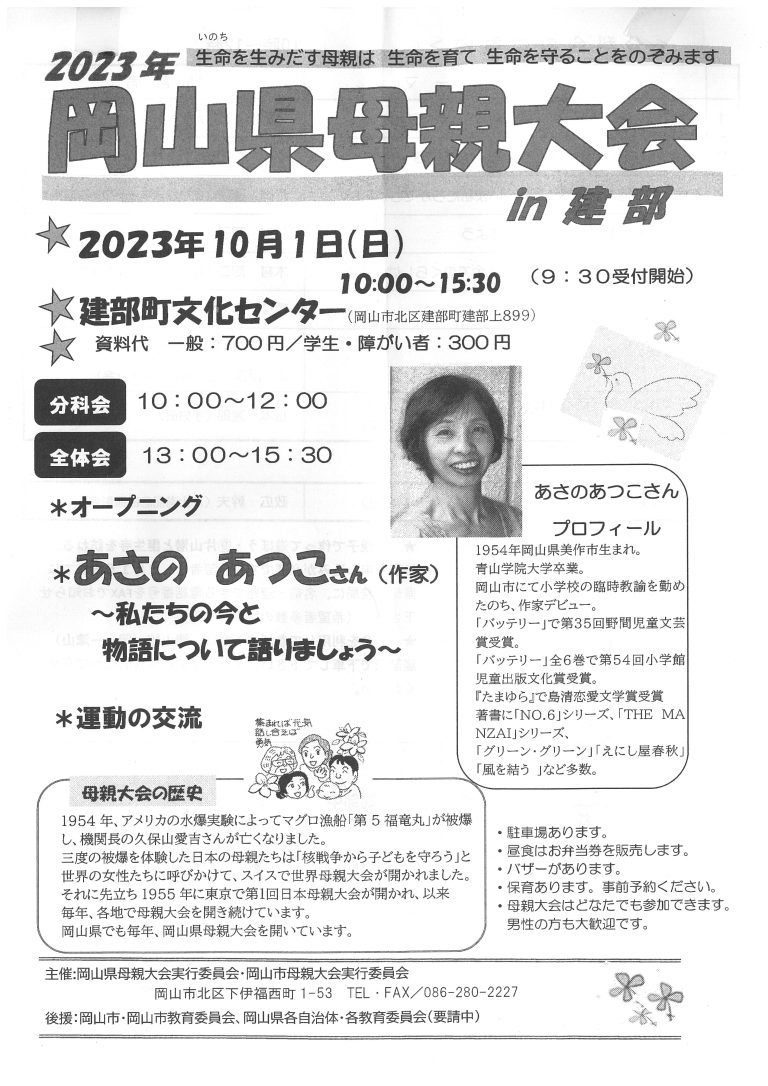

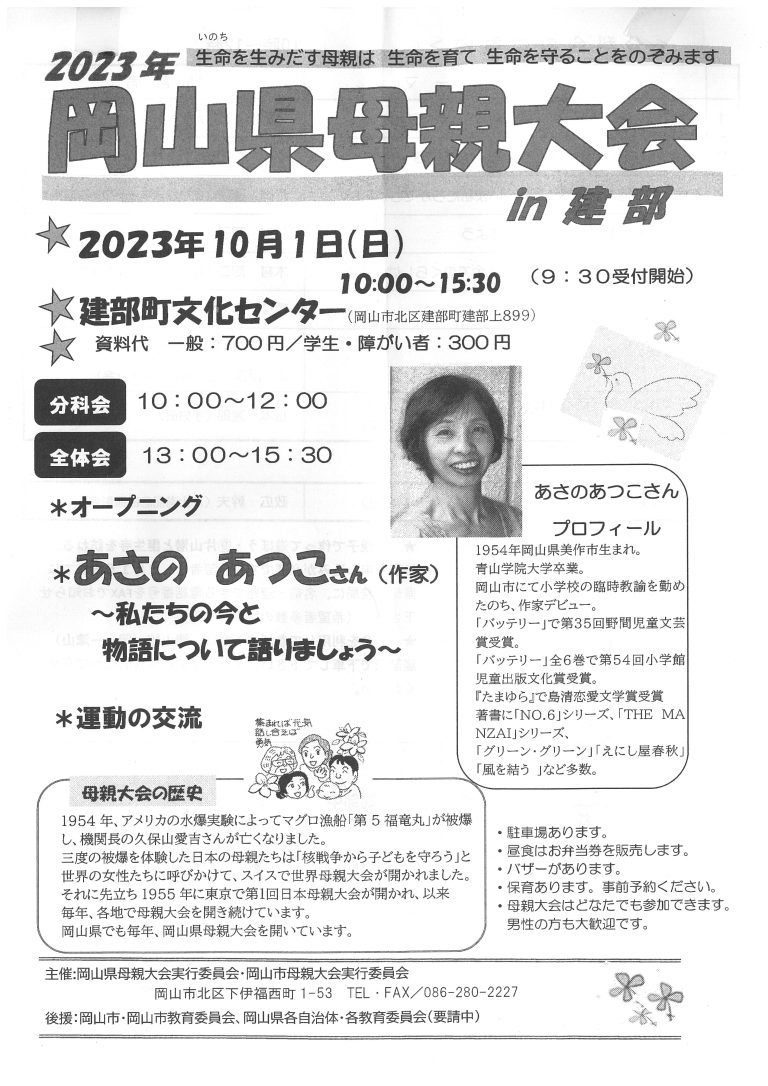

�@10���P���A���R����e���������ŊJ����܂����B�R���i�Ђł̃I�����C���J�Â��o��4�N�Ԃ�̌��n�J�Âł��B�ߑO���̂X���ȉ�A�ߌ�̑S�̉��400�����Q�����܂����B��ƁE�����̂�������̋L�O�u���u�������̍��ƕ���ɂ��Č��܂��傤�v�𒆐S�Ɋ��z���q�ׂ܂��B

�@�����̂���͔���s�̐��܂�B10��̂���́A�o��ɔ���̎�蕿���Ȃ������Ɏ��M�����ĂȂ��A�T�X�Ƃ������X���߂����������ł��B���w����ɏo������C�O�~�X�e���[�i�z�[���Y��N���X�e�B�[�Ȃǁj�Ɋ������A�u�����̂܂��ɂ͂���ȂɍL�����E������v�u�����������l�ɂȂ肽���v�Ə��߂Ė��������܂����B

�@�R�w�@��w�ɐi�w�A�������w�T�[�N���ɏ������[�������S�N�Ԃł������A�A�E���v���悤�ɂ������A���B���R�s�̏��w�Z�ŗՎ������߁A���̌�̋��Ō����A�R�l�̎q��Ă�Ǝ��ɑ��Z�ȓ��X���߂����܂����B�S�̒��ɂ́u�������������v�Ƃ����v���������Ƃ���܂������A�Z�����ɓ����Ă����C������Ƃ��B��Q�̓]�@�͓�������́w�����̂�����x�ɏo��������ƁB �����ɕ`����Ă���͎̂��⍋���Ȃǂł͂Ȃ��ӂ��̏����A�܂��Ɂu���v�������Ă���Ɩ�������܂����B�{�C�Łu���������v�Ƃ̎v����������̂ł��B�������ăf�r���[��w�y�j���̂ق���x���a���B���������l�ɂȂ肽���Ǝv���Ă���20�N�ȏオ�o���Ă��܂����B�����đ�\��w�o�b�e���[�x���n�߁A���X�ɕ��L���W�������̍�i�����������Ă��܂����B�w�o�b�e���[�x�́A�NJ�������Ă���10���������x�������������Ƃ̎v���ŏ����������ł��B

�@�u�������ƂŎ����������Ă���A�����ƌ����������Ƃ��ł���A�푈�E���ʁE�n���ȂǁA���肶�艟����Â�����ɂ���ł���]������Ƃ����牽�Ȃ̂��A�����Ă����ɒl���鎞��ɂ���ɂ͉����K�v�Ȃ̂��A�������Ƃōl���Ă��������v�ƒ��߂�����܂����B�R���i�ЂŐS���̂��ނ��A�Đ��ɗ��������X�Ɋ�����ꂽ���A����肠���̂���ǂ�Șb��������̂��y���݂ɎQ�����܂����B�����I�ŏ���Ȃ��l���A�킩��₷���b�A�����Ď����Ƃ�����������������Ǝ����Ă��邠���̂���Ɍ��C�Ɗ�]�����炢�܂����B

�@

�@

�u�S�ދ��c�A�[in����v�ɎQ������

���R�x���@���R���T

��N11��7���`9���ɍs��ꂽ�c�A�[�ɎQ���̊T���Ɗ��z�ł��B

1����

�V�����ŐV�����w�ɏW������ҁA�����`�ɏW������ҁA���ꂼ��o�X�ňړ����āA�u����햯�ƎO�d�ÊC�R���Ղ̗��j�فv�����w���܂����B����햯�͍���̒n�ɒa������w�◖�w�C�s�̌�ɁA������`���{�ԏ\���Ђ̏���В��ɏA�C���ԏ\���̕��y�ɐs�͂����l�ł��B�O�d�ÊC�R���Ղ͖����A����̌x���̔C�ɂ��Ă�������˂��ˑD���Ǘ����Ă����ꏊ�ŗm���C�R�̋��_�Ƃ��đn�݂������̂Œ��̊����𗘗p���āA�D�̏C�������s���h���C�h�b�N�ؑg��\��������Ȃ�2015�N�ɐ��E��Y�ɓo�^����܂����B

�u�����v�̌�͊�쉷��A�V�ܗ��ق́u�吳���v�ցB16:00�`17:00�u�~�j�u���Ɖ̐��v������܂����B�~�j�u���ł́A�����`�ւ̃I�X�v���C�z���ɔ����A�u���Ԓn���ݍH�������~�ߑi�ׂ��������Ă��������v�Ƃ����n���ҁE�����A�Éꏉ������̑i��������܂����B

������肨���C�̌�A18:30����u���}�̏W���A�[�H�𗬁v������A����t�������Ɏ���܂Łg����̍K�h��ڂƐ�Ŋ��\���܂����B

2�����@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�����R�[�X�E�E�E�����T�[�����o�^���n�L���C����n���w�Ɠ��{3���ׂ�1�S����א_�ЎQ�q

�A���ÃR�[�X�E�E���쉮�锎���ٌ��w�Ə�ՎU��

�����ꂩ��I�����Ă̌��w���B�����A�R�[�X�ɎQ�����܂����B

�@���쉮��́A�G�g�����\�E�c���̖��̍ۂɍ������_�Ƃ��Ēz������ŁA�킸��5�����Œz�邳��A�����̑���Ɏ����K�͂��ւ����Ǝ����ɂ���܂��B���ӂɂ͑S������Q�W�����喼�̐w����150�ȏ�����Ă��A�l��20���l����鉺�����o�����܂����B�o�X��15���قLjړ���A���Îs�Ďq�Ŗ����C�J�̊����Â���ɐ�ہB

�@�x�e��A�o�X���@�A�Ƃ��L�c�̊X�ցB

��B���������فA���E�q��q�A���R�_�ЂȂǃK�C�h�ē��ŗL�c�̗��j�Ɠ��|�����̗��j��̊����܂����B

�����āu�吳���v�ɖ߂�A������肨���C�B

18:15����u�[�H�𗬁i�㔼�j�v�B

3����

�g��P����Ռ��w�B�Ⴂ���̐E�����s�ȗ��A���\�N�Ԃ肩�̌��w�B�ŋ߂��A�V������Ղ����������Ƃ��ŁA��ƒ��̔��@����������Ă��炢�܂����B

12:50 �V�����w�@�������U�B15:00 �����`�@�������U�B�ŁA�k�͐X�������͒���܂ŁA���̂���B�암�̎Q���͖����悤�ł������A82���i��������\�ɂ��j�͋A�r�ɂ��܂����B�]�k�ł����A���͑S�ދ��c�A�[�Q����4��ڂł����B�c�A�[�͒P�Ȃ�u�����V�R�v�ł͂Ȃ��A�e�u�ދ��v���m�b���i���Č��w�R�[�X��I��ł���_�����͂ł��B�u��{�c�n�������w�v�Ȃǂ������ɂ��������{�W���̃c�A�[�ł́A���U��A�����̏��{��A���R��ɂ����������Ċy���݂܂����B�S�ދ��c�A�[�A���N�x�͓����J�Â̂悤�ł��B�������悢�ł��傤���A�n���ł̊J�Âɂ������^��Ă͂������ł��傤���B���E�߂��܂��B

�@

�@

�����̘[����̕��a�̔��M

���R�x���@��L �P�C

�@�͂��߂ɁA�P�E�P�\�o�����n�k�ɂ��S���Ȃ�ꂽ���X�ɐ[�������̈ӂ������ƂƂ��� ��Вn��1������������������Ă��܂��B

�@���āA���N�̃��V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�ő����̐l�X���S���Ȃ��Ă������ƂɐS��ɂ߁A���������ɂł��邱�Ƃ��Ȃ����ƍl���āA�䂪�Ƃ̔��ɕ��a�́u�a�v�̎����̉Ԃŏ����Ă݂悤�Ǝv�������܂����B��N�͍̉Ԃ̎���c��5�炢�d���Ă��锨�ł����i�H�ނƂ��ďo�ׂ��Ă���j�L�ʼn����������Ď���܂��� 1�����{�ɂ͎ʐ^�@�̂悤�Ɂu�a�̎���������(?�j�����яオ���Ă��܂����B�����m�̕��������Ǝv���܂����A���R�Õ��͋ߔN���@�������i�݁A�������s���i �Õ��Q�̒��̐瑫�����Õ��������R�z�V���̈�ʂɌf�ڂ��ꂽ�j�o�邱�Ƃ̂ł�����{�ő�̌Õ��Ƃ��đ����̗��j�t�@����w�������������^�� �ɂȂ��Ă��܂����B���̔��͌Õ��̓쑤�̓o����̋߂��ɂ���܂��B�����Ŕ_��Ƃ����Ă���ƁA�o������قƂ�ǂ̕��X���琺���������u���a�̘a�ł��ˁv�Ƃ��u�ߘa�̘a�ł��ˁv�Ƃ��A�u���̖��O�͘a�q�ł��v�Ƃ��A�l�X�ł��� �������Ƃ���i�H�j�Ȃ�����Ȃ��Ƃ������̂���b���܂��B�������Õ��̐��������܂��B���ɊO���̐l�X�ɂ��A�p��Řb�����܂��B

���̎��݂͊y�����Ӌ`������̂Ǝv���܂������A��̏�����1�l�ł͑�ς�1�N�ŏI���ɂ��悤���Ƃ��l���܂������A�n�}�X�ƃC�X���G���̔ߎS�Ȑ푈���u�����~�߂��Ȃ��Ȃ�܂����B�ʐ^�A�����݂̔��̗l�q�ł��B�n�k�Ȃǂ̓V�Ђ͂Ȃ������Ƃ͍���Ǝv���܂����A�푈�⌴�����̂Ȃǐl�Ђ͂Ȃ����邱�Ƃ��ł���ƐM���A���a�Ȑ��̒�������o�����߂ɍ�����s�����Ă�������Ǝv���Ă��܂��B���ދ��̉��ʼn���̕��X�̋ߋ��Ȃǂ�ǂނ̂��y���݂ɂ��Ă��܂��B

�@

�@

�����̂��j���@�}�ؗI�I����

���R�x���@��g �Ԏq

�@�j������l�ւ̂��j���̉�v�悳��Ă��܂����A�Q������Ȃ��Ƃ����������ɂ��͂����܂����B���̕ł��B

�@�F�ꍲ�R�̃X�e�L�Ȃ��ƂɐÂ��ɂ���炵�̎}�ؗI�I����̂���փA�|�Ȃ��ł��ז����āA��̂��j�����b�Z�[�W�Ɛ}���������n�����܂����B

�@����肪�Ƃ��������܂��I�����悢�{�����߂����Ă��炢�܂��B�

�����ԁA�^���@�̑��̉���ł��炵���A�W�����Ē��������A�D���������قł̑̑�������������Ă�����Ă��܂����B���݂��ɍ���ؓ��̐����ɂ��ĕ����荇���āA�����A������ׂ肪����オ��܂����B���ς�炸�A���₩�Ŕ����������ŁA��������Ⴂ�܂����I

�@

���������j�������

���l�搶�A�O��K�搶

�@�@�@�@�@2023�N11��15���i���j10:00�`11:30

���R�x���@�a�c ��

�@���ދ����R�x���ł́A11��15���A���l(���悵)�搶�A�O��K�搶�̒��������j���������J���܂����B����x�����ق�����3�����o�Ȃ��܂����B����x���������j���̌��t���q�ׁA�L�O�i�����n�����܂����B���̌エ��l�̐搶����ߋ��Ȃǂ��b�����������܂������A�b�͐��������₻�̌�̋��t�����ɂ܂ōL����A�����[�����b���f���܂����B

�@���l�搶�́A���N�����Œa���A���a20�N�A�����A���{�̏��w�Z�E���w�Z���ƌ�͂����ɏA�E�B�������̎d�����o�����A���̌��O���N���č��Z�ցA��

���Ă���ɑ�w����w���i�w�A���w�Z�̋��t�ƂȂ�A���̌�{��w�Z�������̋��t�Ƃ��ĉ߂�����܂����B���w�Z���ƌォ���w�܂Ŏ����ʼn҂��Ȃ���w�Z�����𑗂�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B����܂ł����Ɠ����Â��邱�Ƃ��ł������ƁA2�l�̎q�ǂ����������C�ɂ���Ă��邱�Ƃ��K���Ɋ����Ă���A�Ƃ̂��b�ł����B

�@�O��K�搶�́A10�l�̌Z��o���̖����q�Ƃ��Ēa���A���Q�ŕ����]�[�ǂœ|��A������肽�͐�~�̔����k������悭��`�����B�펞����|��ʂ���O���}������сA���ł����ɓV��̂ӂ����O���}���Ɍ�����A���R�̋�P�͖�|���猩�����A���Z�͓r���]�w�A�H�삵���Ȃ��ƂŁA�����͎����ł������A��w�ɍs�������������A�o�ϓI�ɂ͋ꂵ���A���Ŏ��Ƃ��c�ތZ�ɏ����Ă�����Đi�w���A���Z���t�ƂȂ����Ƃ̂��b�ł����B�ސE��͒n��̂X���̉�̂�

�肭�݂𑱂��Ă����܂��B�풆���̂��Ƒ��̗l�q��푈�̋L���ɂ܂�邨�b�͋����[�����̂ł����B

�@�풆����Ԃ��Ȃ������ɐN�����߂����ꂽ���X���A�b�܂ꂽ���ŕw�ł��Ȃ������Ƃ����̂͌����Ē��������Ƃł͂Ȃ���������܂��A���������̌������̌�̋��t�l���ɑ傫�ȉe����^�����Ǝ���������Ȃ����b�ł����B�M�d�Ȃ��b�A���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

���߂̂��j�����肪�Ƃ��������܂���

���R�x���@�O�� ���K

�@2023�N11��15���A85�̒������j����ɏ��҂���A�y�H�Ɛ}���J�[�h�������������肪�Ƃ��������܂����B

�@���̒a�����͔��N��̂T��22���ł��̂ŁA���߂̂��j�����肪�Ƃ��������܂����B

�@���̐��܂�́A���R�s�̐���30�q�̖�|�{�w�̐��[�B1945�N6��29���̉��R���P�̎��́A����A�����A�Z�j�Ǝ��ƂT�l�Ő������Ă��܂����B���̓��̑����A��e�ɁA�h�Ђ����Ԃ��ĊO�֏o�Ȃ����ƌ����ďo�Ă݂�ƁA�O���}�������ł��鉹���������炢��̒��ŕ����A�̂��ӂ邦��̌������܂����B�Ɠ����ɓ��̖ʂɂ͉ԉ̂悤�Ȃ��̂����X�Ɨ�������i��ڂɏĂ����܂����B���ꂪ�푈�ȂƁB���܂�Ă͂��߂Ă̑̌��ł����B�ԉ̉��ł͑���

�̐l�X�������A�͐s���Ă��܂��l�X�̎p��z�����đ̂��ӂ邦�܂����B

�@�����ł����R�̎���̏����W�F�b�g�@�����ł��鉹���ƁA�g���E�}�̂悤�ɏ������グ�A�ǂ��֍s���̂��Ƃ������߂邱�Ƃ�����܂��B���c�R�̓��̏h�Ɏ��q���O�����e��ɂ�����A�u�j�v����̒���������Ă���̂�m���Ă���Z���Ƃ��ẮA���S���Đ����ł��܂���B�u���@9�������v�u�푈���v�̐��𐢊E�̐l�X�ɕ����������v���ň�t�ł��B

�@���@9������鉪�R�s�k�������Z���^�[�̊����́A2016�N5��9���ŊJ�X�x�ƒ��ł��B����Ƃ���낵���I105��ڂ܂ł͉���52�l�̎Q��1423�M�ł����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

�u�q�ǂ����v�̑̌�����u�q�ǂ��ɖL���Ȏq�ǂ�������v�@�@�@�@�@�����x���@�c���@��

�P�C�u�q�ǂ����v�̈��g�̌�

�Z��̈ꌾ���^���̕����ꓹ

�@1945�N8��12���A�R�W�����̎��́A�P�̒��w��������ƐV���i�����B���̎�s�Ō��݂͒����g�яȒ��t�j�w�ɂ��܂����B���̋Ζ���ł������֓��R�i�ߕ������ۂ̉Ƒ��i�����E�q�ǂ��j��20�l�Ƌ��ɒ��N�o�R�œ��{�ɋA�邽�߂ł��B�����܂߁A�j�������͍ď��W����A�\�E�������Ȃǂŕ����ɂ��Ă��܂����B�\�A�R���\�E���������z���ĐN�U���A�֓��R��s���@�ւ̊��������͔�s�@�Ȃǂő��X�Ɩ{�y�i���{�j�֓����A��܂����B�����āA���c���ꂽ����

�J��c�̐l�X�⑽���̓��{�l�̖{�y�ւ̓����s���n�܂����̂ł��B�u����l�̂���~�Ԍ��ɍs����܂����v�R�W�҂̖₢�ɕ�́u�F����ƈꏏ�ɓ��{�ցv�ƋA���g�ɉ�������̂ł����B���̎��A���̂Ƃ���֍s���Ă�����A���͎���ł������A�c���ǎ��ƂȂ��Ă����ł��傤�B��̈ꌾ���^���̕����ꓹ�ł����B

�Z����łP�N�Ԃ̑��~��

�@�V���w�W�ԁi�������Ȃ��n�⋍���^�ԉݎԁj�ɏ���ē쉺���܂����B8��14���A�ꒋ�邩�����ĕ���ɂ��܂����B���͈��g�҂ł��ӂ�Ă��܂����B����Ƃ̎v���ŕ���܂ł��ǂ蒅�����l�X�͊w�Z�⋳��A���{�l�̉ƒ����Ƃ��Ă��܂����B��Ǝ��E��͋���ɐg���܂����B�\�A���ɂ����{�����ɗ��\�����鎖�����N���Ă��܂������A�q�ǂ��̂��鏗���ɂ͎���o���܂���ł����B����ւ�����Ă��܂��������͏]�R�Ō�w���������̖T�ɍ���A��͒������Ă��܂����B�i����ɒ����܂ł̂��Ƃ͕�̋L���ɂ��܂����j

�Z����͓����ڂ̍����ŁA�P���A�����͌����Ă��Ȃ��B

�@���̍ŏ��̋L���͗F�B�ƂQ�l�Łu���H�𑖂�A���e�̉ƕ������ɔ��ōs���v���i�ł��B��ɂ͒��N�l���c�ރp�������炭���˂Ă����p�����������般���Ă��܂����B�p�����̎�l�͋���ɍR�c�ɗ��܂������A��͍s���ɏo�Ă��ĕs�݂ł����B�i�V�����玝���o�������̂邾���ł͐������ł�����͍s�����n�߂��̂ł��B�j

�@�����Ă��ꂽ�͖̂�ɂ͈ꏏ�ɂ���]�R�Ō�w�ł����B�p�����̎�l���A������A����̊K�i�ɂQ�l�ŗ�������A�����ڂ̍����Ŏ��ӂ���܂����B���͔N�ゾ�����̂ł��̂��Ƃł������܂����B�����āu���ꂳ��ɂ͖ق��Ă����܂���v�ƁB���̑̌�����A���Z���t�ƂȂ��āA���k������Ƃ��́u�����ڂ̍����ŁA�P���A�����͌����Ă��Ȃ��B�v������Ă��܂����B

�Z�T�Έȉ��̎q�ǂ��͂قƂ�ǖS���Ȃ�

�@�P�N���1946�N�W���A��������38�x�����z���āA�m��ɂ���ČR�L�����v�Ɍ����ďo�����܂����B���̋L���́A��̔w�������Ȃ���铹������Ă��鎩���̎p�ł��B�u��������́H�v�̖₢�ɕ�͉����̎R�ۂ̖�����w���āA�u�������܂ōs�����������邩��v�Ɠ����܂����B��l�Ɍ��Ԃ����Ă��炢�A�閶���������߂�͂�n��A�u�E�ɑ傫�Ȑv�u���ɍa�v�Ɛ����|�������A�A�铹������܂����B�q�ǂ��̑��ł́A�W�c����x��Ă��܂��A����ƒǂ����Ƌx�e���Ă����l�����͕����n�߁A�����ǂ������܂����B���ۂɂ�7���Ԃ̍s���ł������A���͐����������������悤�ɋL�����Ă��܂��B���ē��͒n���̕�(���N�l)�ŁA�ƂĂ��e�������ƕ�͉�z���Ă��܂����B

�Z���S��������1�N�N�����ʼn߂���

�@�ČR�L�����v��1�T�Ԓ��x�؍݂̌�A�ݎԂŊ��R�Ɉړ����܂����B���R�`�ɒ┑���Ă���ČR�͂̎�C�����E�㉺�ɓ����Ă��܂����B���������悹���D�͒��N�C����n�蔎���p�ɓ��`���܂����B���g�҂��悹���ݕ��D�͉u�a�����̂��ߐ����Ԙp���ɒ┑��]�V�Ȃ�����A�������������ɂ͏㗤�ł��܂���ł����B�����Â��D�����猩�グ��Ə����������`�̐��D�̍b�ɏo�钷����q�̐�ɋP���Ă��܂����B10���]��̂̂��A���D���܂����B�q�ǂ��͑�l�ɂ���ĕ�����ă����[����A�n��ɍ~�肽�Ƃ���ɓ����甒�������o�T�b�Ƃ������܂����B���̕��͌�ɂc�c�s���Ƃ킩��܂����B

�@���R�w�ɒ������̂͂X�����{�̖钆��2���A������o�Ă���P�����A�V������͂P�N���o���Ă��܂����B�邪�����āA�w�O�ɏo��ƁA�ڂ���Ɖ����ɏĂ����傫�Ȍ����������܂����B����͌�ɓV�����S�ݓX���Ƃ킩��܂����B���͂R�`�S�A���傤�Ǖ��S�������̂P�N�N�����ʼn߂��������ƂɂȂ�܂��B�i�Â��j

�@

�P�����߂��Ă��������N

���k�x���@���{�@��

�q�~�����ًΖ��̂�������

�@����҂ւ̒��ԓ�����������N��2004�N�ɂȂ��ĊԂ��Ȃ��A���Z�A��w�ł̓������������g�N���琔�N�Ԃ�ɓd�b������܂����B����́A�u�q�~�̂������a�@���ɂ���q�~�����ق��{�����e�B�A��T���Ă���̂ňꏏ�ɂǂ����v�Ƃ������̂ł����B�����͒�N�ސE��ɍu�t�A���u�t�Ƃ��Đ��Z�ɋΖ������̂��A����11�N�ԋΖ��������Ƃ̂��鐬�H���Z�̔��u�t�Ƃ��ċΖ����ł���A�T�Q���Ζ��ł��������ߑq�~�����ق̃{�����e�B�A�������邱�Ƃɂ��܂����B

�@�����قł͓W���W�{��ۊǕW�{�̐�����W�{���̉��C���̍�Ƃ����邱�ƂɂȂ�A���T�Ηj���P���������W�{�Ɖ߂������ƂɂȂ�܂����B��Ƃ��Ȃ��璆�w���̍��A����R�Ȃǂł̍����̏W�ⓖ���A��̊Q���ގ��̂��߂̗U�铔�ł̒��T���Ȃǂ��������ƁA��w���ɂȂ��Ă���͑q�~�������D��Ɉꏏ�ɓ�����r�N�ƂƂ��ɑ�w�k���̔��c�R����R�A���挧�̑�R�Ȃǂւ̍̏W�������������ƂȂǂ��h���Ă��܂����B���̍��̍ł���ۂɎc���Ă���̂��A����߂��̎R�ŋ��R�̏W�����J�~�L�����V�̂��Ƃł��B���̃J�~�L�����V�͐��Ƃɂ��k�ĎY�̈ړ���ł���Ƃ���A�`���痣�ꂽ�������ł̔����͒��������ƂȂ̂ő����̐V���ɍڂ�����A�g���S���a���j�ɂ��f�ڂ��ꂽ�قǂł��B�������A���N�㌧��̂��������ł��̃J�~�L�����V���̏W�����悤�ɂȂ�A�O�L���Ƃɂ���ĐV��P�u�J�}���N�r�J�~�L���iAtimia okayamensis�j �Ƃ��Ĕ��\����܂����B���̕W�{�����{�ŏ��߂Ă̋L�^�W�{�Ƃ������ƂɂȂ�A�܂��w���ɉ��R�̖����g���܂����B

�@��w���ƌ�͕��Ɍ��ɂQ�N�ԋ߂܂����̂ŁA�܂����������̂��Ƃɂ͐G�ꂸ���܂��ł������A�����̒��w�Z�ɓ]������ɋA�邱�ƂɂȂ����̂ŁA���X�R�ɑ����^�Ԃ悤�ɂȂ�܂����B���̌�̖�40�N�ԍ������痣��Ă��܂������A�{�����e�B�A�����n�߂��̂��@�ɑq�~���D��ɍēx����邱�ƂɂȂ�܂����B�����āA���N����͑q�~�����قɃp�[�g�E���Ƃ��ċΖ����邱�ƂɂȂ�A���̔N�ō��Z�ւ̋Ζ����I���邱�ƂɂȂ�܂����B

�������痣��Ă���40�N��

�@�S�N�Ԃ̒��w�Z�Ζ��̌�A���k�̐V�����Z�֕��C���܂����B�����͋��Ȏw������w���ɐ�O���邱�ƂɂȂ�A�܂��A�����g��ȋ����A�������Ƃ��������ԋ���T�[�N�������ɐg��u�����Ƃɂ��Ȃ�A��̍����̏W�ǂ���ł͂���܂���ł����B�������A���̂悤�ȏ̂Ȃ��ł��]�T���ł��n�߂�����A�Ăю��R��T������ӗ~�������オ��A�n�w�S���̂r���@�ɂ������𐿂��Ȃ���A���������̈�[��S�����ƂɂȂ�܂����B�V���s�̈��N�J���X�g��n�ɂ͑召100�قǂ̏ߓ���������A�����������w���Ȃǂ��p�ɂɒT���A�����ɗ���ł����̂ŁA�n�̗������������ł����B

�@���͐����N���u�ږ�Ƃ��Đ��k�ƂƂ��ɓ������̊���������̒���������ƂƂ��ɁA���R����������̈���Ƃ��āA���R��w�P�[�r���O�N���u�̊w����ƂƂ��ɁA�x���ɂ͈Í��̐��E�̐��������Ɏ��g���̂ł����B�l�I�ɂ͌�����̊����Ƃ͕ʂɓ����ɂ���������ÃJ�u����g���Ėk�͏��R���i���^��s�j�̐_��S�̌��A��͖F�䒬�i���䌴�s�j�̎ւ̌��A���͍L�������钬(�������s)�̋S�̊≮�A���͖k�[���i���^��s�j�̏����ȓ����ւƁA��ɐA���̔ɖ��Ă��Ȃ��~���𒆐S�ɓ����������̒����Ɏ��g�݂܂����B���̒��ŁA�g�r���V�̒��Ԃ̈�킪���s��w�x�����ɂ��V��Ƃ��ċL�ڂ���A�w����

Anurida okamotoi�Ɣ����҂̖�������ꂽ���Ƃ������̗�݂ɂ��Ȃ�܂����B�����̒������ʂ́w���N��̏ߓ����x(1971�N�� �V���s���ψψ���

���s�j�ŕ���Ă��܂��B�܂��A�؍��̓���������Ƃ̍������������������v���o�ł��B

�@��ɂȂ��čȂɁu�����̎q�ǂ��̐��b���قƂ�ǂ��Ă��炦�Ȃ������v�Ƌ�s����n���ŁA���Ȃ͂��Ă�����̂́A�䂪���q�̃C�N�����Ԃ�Ɣ�r�����̂��炢���̍��ł��B

�@�܂��A�V�����Z���琬�H���Z�ɓ]���Ă���́A����ے�����ɂ��A�K�C�̗��ȇT�ŗ��ȑS�ʂ��������ƂɂȂ������߁A�n�w�̒m���邽�ߐ��n���i�w��j�̒n���≻�̒����ɗ͂����A���k�Ɋ���̏W�����āA�w����̊�ΕW�{���쐻����������܂����B

�@���傤�ǂ��̍��A�ޗǑ�w�̃R�E�����̊�����������Ă����r��������̈˗��Ō����̃R�E�������������铴�A�̈ē��������邱�ƂɂȂ�A�R�E�������~�����̓~�G�ɂ͎�Ɉ��N��̏ߓ������ē����������R�E�������̏W���A�������o����Ƃɗ�������ƂɂȂ�܂����B���̌��ʁA�����炩�T�i�_���V�̐V�����������A���N�A������A���{�Ȃǂ��w���Ɏg���邱�ƂɂȂ�܂����B����Ŏ��̖��O���t�����������Q��ɂȂ�܂����B

�q�~�������D��֍ē���Ď��g����

�@���D��ɓ��������ɂ͉����ړI�������Ċ������Ȃ���ƁA����҂ɂȂ��Ăǂ�Ȃ��Ƃ��o���邩�l�������A������Ӂi���Ўs���a�n�恁���g���S���a�����o�g���w�̊w��j�ɐ������鍩���A���ɍb���̐��������邱�ƂɌ��߁A���낢��ȕ��@�ł̒������s���Ă��܂����A�N�X�����ʂ͌����Ă��܂����Ȃ�Ƃ����݂܂ő����Ă��܂��B

�@���̊ԁA���D��@�֎��w�����ނ��x147���i2010�N�j�ցu���Ўs�k�����i���a�n��j�̍b�����v�Ƃ��ĂS�N�Ԃ̒������ʂ���܂����B�f�ڎ��968��i��ɒ�����962��j�ł���A���������ł̍b���̋L�^�퐔��3,423��i2009�N�j�ł���A�����L�^��̖�35���ɑ������܂��B��N�x�̋@�֎�158���ł́u���Ўs�k�����i���a�n��j�̍b���iXII�j�v����܂������A�v1,715��ɂȂ�A�����̍b���L�^��3,869��i2020�N�j�̖�44���ɓ�����܂��B���R�������L�^��60��ɋy�щ��R���̍b�����𖾂Ɉ���Ă���Ǝ������Ă��܂��B

�@2021�N�ɂ́A���̒����œ���ꂽ�b���W�{1600��7000�_��q�~�����قɊ��܂����B

�q�~�����ًΖ���19�N

�@�܂��A�q�~�����قɂ��Ă̏Љ�����Ă����܂��B1962�N�d��a�@�i���������a�@�j��n�݂���A��@���i����Ö@�l�n�a������j�ł������̏d�䔎�����a�@���݂̍ہA����̈�p�ɉ�������������������ق�q�~�������D��̋��͂ĊJ�݂��܂����B�̏d�䔎����1951�N���D�̐l�X�i�w�������S�j�ƂƂ��ɑq�~�������D���ݗ����A1996�N�ɐ��������܂Ōږ�Ƃ����S���ʂœ��D����x���Ă������������ł��B

�@�q�~�����ق͑q�~�������D��̉�����Ǘ��A�^�c�A�����Ɍg���`���̃��j�[�N�ȍ����قƂ��ăX�^�[�g���܂����B���D��̃����o�[�����������ɂ����č̏W�����W�{�̕ۊǏꏊ�Ƃ��āA���D����̊����̋��_�Ƃ��Ă̍����قł������A��ʂ̕��ɂ��W�{�����Ă��炤�Ƃ����ړI������܂����B���J�͓y�j���̌ߌ�݂̂Ƃ��A���َ҂ւ̑Ή��͓��D�������ւœ�����܂����B���͍����ِݗ��̎��͕��Ɍ��ł̋Ζ��ł����̂ŁA�S���ւ���Ă��܂���ł����B

�@���̍����قɂ��]�@���K��܂��B����͑q�~�s�������V�����ꏊ�Ɉړ]���邱�ƂɂȂ�A���̋����ɂ̂P�̌����i�����ǁj�̍ė��p�ɍۂ��A�̏d�䔎���͔����ٌ��݂̉^���D��ƂƂ��ɓW�J���A1983�N�q�~���R�j�����ق��J�ق��܂����B�A���A�����A�n�w����̂ق�����������܂߂����l���n���B��̖{�i�I�Ȏ��R�Ȋw�n�����قŁA�����يJ�݂ɍۂ��Ă͑q�~�����ق��瑽���̍����W�{������܂����B

�@�����يJ�݂ɂ��A�q�~�����ق̎g���͏I��������Ɏv���܂������A�d�䗝�����͑q�~�����ق��c�����Ƃ����f�A��̐E�����ٗp���A���̐E�����ĊJ�̏����Ɏ��|����A1991�N�̍ĊJ�قɂ������A���j�������ĊJ�ق��邱�ƂɂȂ�܂����B�����āA1975�N�a�@�̉��z�ɔ��������ق͂W�K�Ɉړ]���܂����B����ɁA2013�N�a�@�̉��z�ɂ�荩���ق��P�K�ɍĂшړ]���܂����B

�@����2005�N�����ΐE���i�d�䔎��������ْ͊��j�̖T��ŁA�����W�{�̐����y�уf�[�^�x�[�X���̍�Ƃ𒆐S�ɏ]�����Ă��܂����B�q�~�����ق͂P���P�l�Ζ��̓��ł��B���َ҂ւ̑Ή�������܂����A���َҐ��͂P������10�l���x�Ə��Ȃ��A�������ł̕W�{�ɕt���Ă��郉�x���̓ǂݎ���PC�ւ̓��͍�Ƃ���ɂ���Ă���܂����B2012�N�Ɋْ����ސE���ꂽ���߁A�����ْ��������p�����ƂɂȂ�܂����B�ْ��ɂȂ��čŏ��̎d�����A�V�����ق��o����܂ł̋x�ْ��ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��d���ł����B�W���W�{�I�̔z�u�ȂǓW�����A�����������̐v�A�ĊJ�L�O���ʓW�̏����ł����B

�@�ĊJ�ًL�O���ʓW�́u���R�E�������������d�䔎�v�Ƃ��d�䔎���̑����̕W�{�W����O�̊����y�ыƐт̃p�l���ł̏Љ�ȂǂœW�����Ԃ͂P�N�ł����B�Ċٌ�͓��̃p�[�g�^�C�}�[�Ƃ��Ď����܂߂�

�R�l�̐E���ɂ��Ζ��ƂȂ�A���̌�2015�N����͂S�l�̐��ƂȂ�܂����B���̋Ζ����͖ؗj���Ɠy�j���̂Q���ŁA���̑̐��͌��݂܂ő����Ă��܂��B�������قł̋Ζ���19�N�ڂɂ�

��܂������A�����Ƃ����Ԃ̂悤�ȋC�����܂��B

�@�Ċٌ�ŏ��Ɏ��g�̂��A�q�~�s�����R�j�����قŖ��N�J�Â����u�����ق܂�v�ւ̏o�W�ł����B�܂��A�q�~�����قƋ��Ɉ�Ö@�l�n�a��̉^�c����d���p�A�����Ƃ̋��ÂŖ��N�s��3�̍s��������A�����̉Ƒ��Â�̎Q���œ��킢�܂��B���͍u�t�Ƃ͖�����ŁA�q�ǂ������ƈꏏ�ɒ���T������ǂ���������ŁA���S�ɕԂ��Ă��܂��B

�@�܂��A�q�~�����ق͑q�~�������D��̎����ǂƂ��āA���D��̊������_�Ƃ��Ă��A�����Ɋւ���e�핶���̏W�ρA�{���̏ꏊ�Ƃ��Ȃ��Ă��܂��B�܂��A�����ِE���͑S�ē��D����Ŏ����Lj��Ƃ��Ă��������Ă���A���̂悤�Ɍb�܂ꂽ���D��͂ق��ɂ͖����Ǝv���܂�

�@��N�ɂȂ��āw�q�~�ʐ^���Ɂx�̔��s���ł��鏑���H�[����w�q�~�ʐ^���Ɂx��Q���Ƃ��đq�~�����ق����グ�����Ƃ̗v��������A�o�c��̂̑n�a��Ƃ����k�����e�̎��M�������邱�Ƃɂ��܂����B�����ĂX���P���Ɂw�Ȃ��a�@�̒��ɍ����ق�����́H�q�~�����فx����������܂����̂ŁA�����ɊS�̂�����ɂ��Љ�����B

�@

�A���@�o��ƃX�P�b�`�̗��@�@�����b�R�ҁi�Q�j

�����x���@���� ���Y

�G�b�T���B��

�@�吼�m�݂̒��G�b�T���B���ł́A3000�~�قǂ̃z�e���̉���e���X�ɂ��鏬���ɁA1000�~�قǂ̓��ʗ����Ŕ������B�����Ȃ��������������A�L���e���X���Ɛ��ԂŁA���܂ɏオ���Ă���q�Ƃ���b���y����A�r�[���Ў�ɑ吼�m�ɒ��ޗ[���߂��肵���B

�@�C�݂ɖؑ��̑��D�����������B�́A���̊X�ɂ����D���͂����āA�O�����ɒ��߂��c�������v���o�����B��ƈ��͖Ɩ̌��Ԃɕz���ł����݁A�l�߂��a�Ƀ^�[����������h�荞��ł����B���R���h���̂��낤�B

���̑��D���̊C���ɂ́A�I�[�v���Ȃ̋�������������ł����B���ꂼ��̓X�ł́A�הƕ�ł����Ă������A����S���g���Ă��Ȃ��B�A���́A�C���ɕ��蓊����ƃJ�������L���b�`����̂��B

�J���ꂽ���Ɏc�����A���́A�ԂŏĂ��Əł��ď�����B�r�[���t��1000�~�قǂ������̂ŁA�[�H�͂����ʼn߂������B

�T�t�B

�@�吼�m�݂��o�X�Ŗk�サ�A�T�t�B�ł̓x�b�h�����̈��z�e����300�~�قǂ��؍݂����B�X�P�b�`�����Ă���ƁA���炭���Ă������V�̒j�����A�u�Ƃɗ��Ȃ����c�v�ƗU���Ă��ꂽ�B���̂悤�ȗU���ɂ͊댯�������̂����A�u�r���ōl�����ς��Έ����Ԃ��c�v�ƍl���ĕt���čs�����B

�O���ɃX�P�b�`�����Ă����̏W���̒��ɔނ̉Ƃ͂���A�����֏�������Ă��ꂽ�B�ǂɂ̓u���[�̖͗l�̃^�C�����\���Ă��āA�����ɂ��A���u�l�̉ƒ�̕��͋C�ɖ����Ă���傫�Ț�Ȃǂ����ׂ��Ă����B�u��s�����������A60�̒�N���O�ɑސE���Ă���v�ƏЉ�ꂽ�B�I�X���K�̐l���𑗂��Ă���̂��낤�B�[�H�ɂȂ��M�ɍL����ꂽ�藿�����A���v�ȁE���q����E�Q�l�̖�����B�ƂU�l�ňꏏ�Ɏ�ŐH�ׂ鏉�߂Ă̑̌��������B

���Z����u�P�Z���Z���v�̉̂ŗL���ɂȂ����h���X�E�f�C�̉f��A�u�m�肷�����j�v�̃����V�[���ɂ������u����̓g�C���Ŏ����g�킸�ɒ��ځc�v�Ȃ̂ŁA�s��̍���͎g��Ȃ��Łu�E��ŐH�ׂ�c�v�͒m���Ă����̂����c�u���L���ĉ����̂��͎̂��Ȃ��B�����̋߂��̂��̂��w�Ŋۂ߂ĐH�ׂ�c�v���}�i�[�Ƌ����Ă�����ĐH�n�߂��B�u��ɂ�閡�o�����łȂ��w�ɂ��G�o���y���݁c�v���m�邱�Ƃ��ł����B

�A���R�[���������������A�y���������߂����A�����߂��̈��h�ɂ͋A�炸�A�ǖʂɍ��t���̒��֎q�ɐQ�����Ă�������B�����R���^�N�g�����Y����ʑ�ŗ����Ă��܂��A���q����Ƀp�C�v�܂ŊO���ĒT���Ă��������������Ȃ������B

�J�T�u�����J

�����b�R�O���A�J�T�u�����J�̃��[�X�z�X�e���ɔ��܂�A�`���j�W�A�̓��{��g�و��̐N����{�̗��l�Ɠ��h�ƂȂ����B�`���j�W�A�́u�s�s�͐��{���c�����Ă��邪�A�s�s�Ԃ̃��[�g�͈��S�ł͂Ȃ��Q�����ɏP������₷���c�v�ȂǂƋ����Ă��ꂽ�B

���l�̓��{�l�N�� �u�R�[������y�Y�ɔ������v�ƌ����Ă��ꂽ���A�b�ɉ�����Ă����A���u�̐N���u�R�[�����������Ƃ��ɂ͎��A������܂�����悤�Ɂc�v�Ɨ@���ꂽ�B�A�����J�̌R�l���R�[�������g�C���ɓ����̂Ă����ƂŋN���������̕ƁA�t�����X�����́u�G�X�v���v�Ő��E�҂J����C���X�g�ɂ��g���u�����v���o�����B

�����b�R����A���u���A�M�̃h�o�C��

�@�J�T�u�����J����UAE�@�͍��x���グ�Ă����̂Œn���C���ቺ�ɁA�C�^���A�����̔w���̃A�y�j���R�����z���ăA�h���A�C�܂Ō��n�����B�h�o�C�́A���ܓx�̉���̍œ�[�̔g�ƊԂ�肸���Ə������������Ă��ĉ߂����₷���B

�@���[�X�z�X�e���ւ̓������C�P�����C���h�N�́A�X�[�c�Ƀl�N�^�C�̐����Ƃ����r�W�l�X�}���A�������I�m�������B�ނƂ͌���A�o�X�̒��ł��ĉ�A�u���Y�ꂽ���̃o�b�N�̒T��������������B

���[�X�z�X�e���ł͏����̃v���e�j�X�v���C���[�ɉ�A���E��]�킷�鐶���̈�[�����Ƃ��ł����B�����e�j�X�����Ă����̂ʼn�b���L�Ӌ`�������B

�A���u�̎�҂����Ƃ́u��v���ȁv�ɂ��Ęb���������B�u�P�l�̒j�������̍Ȃ����Ƃ�����A�قڒj�������Ő��܂��q���̐�����l����ƁA�Ȃ����ĂȂ��j���������Ă��܂��̂ł́c �H�v�ɂ͖��m�ȓ����͕����Ȃ��������A��b�͖ʔ����A�݂�ȂŐ���オ�����B�u�����j�͕��m�Ƃ��Đ킢�Ŏ��S�����̂Łc�v�������ŁA�u�}�z���b�g�����a�����������Ƃ��Ă͍����I�������v�Ɖ��߂��邱�Ƃɂ����B�D�c�M�����v���펀�����������D�悤�����A���̂��߂ɕv������o�����̂����c�v�Ƃ��א��������B

�h�o�C�̍`�ŁA���{�ł͒������Ȃ��Ă���ؑ��ݕ��D���X�P�b�`���Ă���ƁA�f�b�L�̎肷��ɍ��|���ăr�[��������ł����D�����u�オ���ė����v�Ǝ菵�����Ă��ꂽ�B�悹�Ă��炤�Ɗʃr�[����n���Ă��ꂽ�̂ŁA���̓X�P�b�`�������ė��̘b�������B�����ݕǂɂ̓g���^�̎Ԃ���߂Ă���A���̐�ɎO�H���������̂ŕ��ׂč����ʐ^�̂悤�ɃX�P�b�`�����B

�^�C���̋�C���āA�ݒu�ʐς𑝂����W�[�v�ō��u���삯���X�����[�����y���ރc�A�[�ɎQ�������B�h���C�o�[�Ƃ̘b���e��ł����̂ŁA�u�Ƌ��������Ă��邵���ɂ��^�]�����Ă���v�Ɨ����f��ꂽ�B

�����A�u����Ⴛ�����B���ɏ�q������̂�����c�v�Ɣ[�������B����ȉ�b�����Ȃ���̃X�������_�ȃW�[�s���O�̌�́A��O�o�[�x�L���[�ƃx���[�_���X����悳��Ă����B���ƍ��ɂ킸���̕z���������A����̖�����ƕ����ɏƂ炵�o����āA�D��ɂ܂��������������˂点�ĕ����c�܂��ɃG���`�V�Y�����J�B����M���𖣗��������{�a�̌��i��z��������ŁA�����ʓ��܂���`�x����v���o�����B

�@

�܂���l�@��Ȓ��Ԃ��V���֗��������i�O�ҁj

�����x���@�ݖ{ ���Y

�c�O�Ȃ��ƂɁA�܂���l�A���̑�Ȓ��Ԃ̔n���m���A��N����2023�N12��27���ɖS���Ȃ�܂����B����1�N5�����O��2022�N8��4���ɂ́A�Ɩ�~�q���}������Ă��܂��B����͂��̂���l�̂��Ƃ�U��Ԃ��āA�Ǔ��������Ǝv���܂��B

�n�ꂳ��́A�V�̗p�̐��˓썂�Z����ɁA���O���A�q�~��A���R�铌�Œ�N�ސE��������ĔC�p�E���u�t������Ă��܂����B�n�ꂳ��Ƃ͍����g�N���Œm�荇���A���̌�A���R�������i�S�����Z�����w���������c��R���x���j�����T�[�N���ł��ꏏ�Ɋw�K����悤�ɂȂ�܂����B�܂��A�n�ꂳ���O�����Z�ɓ]���ė����Ƃ��ɂ́A�����i�H�w���ۂ�w�N�c�ł̂��낢��ȏ�ʂŏ����Ă��炢�܂����B�܂��A�Ⴂ�Ƃ����牉�����ږ�ł���A���R���������̎����ǒ��Ƃ��Ă����Ă��܂����B

�Ɩ삳��́A�V�̗p�̐V���k���Z����ɁA���Г�A���R�s����y�فA���R���R�ʐM���Œ�N�ސE����������u�t������Ă��܂����B���Z����̓������ł�����܂������A���R�������V���T�[�N���ł̊���A�����������łƂ��Ɋw�K���Ă��܂����B���Z�E��w���ォ�牉�����ł������A�����ɂȂ��Ă���͉������ږ�Ƃ��ĉ��R���������Œ��S�I�Ȗ�����S���Ă��������łȂ��A�����Ղł̋�������Ђ̎s�������ł̉��o�ȂǕ��L������܂����B

�n�ꂳ��́A5�N�O�ɍ��ɂɂȂ�A���̌����ׂĂ��������ɁA�t������Ƃ��̓]�ڂ������̂���Ɛf�f����A�l�X�Ȏ��Â����Ȃ����N��3���܂ł͔��u�t�Ƃ��ċ��d�ɗ����Ă��܂����B�����̋�����k�ɂ������̕a�C�̂��Ƃ����\���ē��X�a�C�Ɠ����Ă��܂����B���̊ԁA���N���͔̍|�����u�h�E�������Ď���ɂ��ז����āA���낢��Ƙb�����āA�a�C�ɑΛ����Ă���ނ̋����������Ɋ������Ă��܂����B

�Ɩ삳��́A��N�ސE��������̌��������̍��Z��2022�N�x�����u�t�����Ă��܂������A�a�C(�����p��)�̂��߂ɋ}������܂����B���܂�ɂ��ˑR�̖������ł����B

�Ɩ삳��A�n�ꂳ����O�ɁA�א���V����i2013�N4��27���v�j�A�����B���� (2019�N4��23���v)�ƁA��Ȓ��Ԃ̎����������܂����B�א�E�����E�Ɩ삳��Ƃ́A���Ɠ��N��ł���A�n�ꂳ��͎���5�ΔN���ł����B����4�l�Ƃ͍��Z�����ɂȂ���������m�荇���ɂȂ��������͂܂��܂��ł������A���R�����g�N���≪�R�������Ȃǂňꏏ�Ɋ��������ɂ��Ă������Ԃł����B

�א삳��A��������ɑ��ẮA���ꂼ��u���̂ԉ�v���Â���܂������A���̍ہA�א삳�p�́u�p�i���j�v�����q���������āA�����̕���̂悤�ɊJ���ƕ��̉��o�����Ă��ꂽ�̂��A�Ƃ��ɍ��Z�������̌ږ₾�����n�ꂳ��ƉƖ삳��̓�l�ł����B�i�Â��j

�@

�@�@�e�x���u�t�̌𗬉�v�̂��ē�

�x �� |

���@ �� |

���@�e�@�T�@�� |

�A �� �� |

�� �R

�� ��

�@ |

4��16���i�j

10:30�`14:00

�G������W��

�J�V���s |

�K�C�h�t���ʼnG������̎U��

�����}���قŒ��H�E�������̍u���Q����500�~(�ٓ��t��)

�\�����݁Y��3��31�� |

��� �r��

(090-6438-0806)

�a�c ��

(070-1877-4567) |

�� ��

�@ |

3��23���i�y�j

12:30�`15:00

���炵�����N�����v���U�W�� |

���炵�����N�����v���U

���H��H�ׂȂ����

���1000�~

�\�����݁Y��3��5�� |

���� �ې�

(0�X�O-�S�U�T�V-9130)

���� ��

(090-1186-8233) |

�� ��

�@ |

4��11���i�j

10�� �ދ`������p�ُW�� |

�ދ`������p��

���X�g�����Œ��H

���1000�~ |

���W �M�V

(0�W0-�Q�X�O�W-�Q�O�X�V)

�@ |

�� ��

�@ |

3��23���i�y�j

9:30�`14:00

�}���V�[�T�C�h���[���W��

�J�V���s |

�ՏƎ��E���@�E�}���s�����y�فE���̉w�}���x�C�t�@�[���E��悵

���1500�~

�\�����݁Y��3��10��

�@ |

���� �e�`

(0�W0-�U�R�P�U-�S�R�Q�T)

�� ��

(0�W0-�R�W�V�T-�O�Q�X�V)

�@ |

�� �k

�@ |

3��30���i�y�j

9:00�`16:00

���Љw�O���[�^���[�W��

���J���s

�@ |

�g���^�������E��|�r�W�^�[�Z���^�[�E����|�e�{�w�E��|���y���p�فE���H���������������E�����V����E��s�@ ���͂���܂��e�����H��K�v

�\�����݁Y��3��21��

�@ |

�y�� ��

(0�W�U�U-�X�R-�R�U�W�P)

(090-7126-6056)

�@ |

�Q��������]�̕��͓����̃n�K�L�Ő\�����݂����Ă��������B���̎x���ւ̎Q�����\�ł��B���₢�����E���\�����͋L�ڂ̘A����ւ��肢���܂��B

��������������������������������

��������������������������������

��2024�N�ɂȂ�܂����B���̂Ƃ���N��̂������A�N���������܂��ɂȂ��Ă��܂��B��̊������ɂ���悤�ɁA��ςȔN�����ł��B�������������̐������߂�悤�Ɋ�킸�ɂ͂����܂���B���{�C�X�A�N�V�����ɂ́A��������̃{�C�X�i���j�𑗂��Ă��������܂����B���肪�Ƃ��������܂��B�V������O�ƌ����錻��������s���Ɠ{�肪�`����Ă��܂��B�����c����̕�e���ł̂����̂�������̍u���̘b�B�����̂���͎��Ɠ��N��ŎR�{�����ǒ��̍��Z�̌�y�ł�����܂��B�ޏ��̍�i�͂�������ǂ݂܂������A�ǂ���������낢�ł��B�����R����A����ł̊����A�����l�ł����B���앛��Ƃ���l�ł̎Q���ł����B����L����̌Õ��ł̕��a�̘b�B���Ўx���𗬉�ł��K�˂��Ă��낢��Ȃ��b�����f�������Ǝv���܂��B������̒����̂��j���́A���R�x���̂R�l�̕��ɂ����肵�܂����B���ꂩ��������C�ʼn߂�����邱�Ƃ��肢�܂��B���c������̋L���B�{���ɑ�ςȎv�������ꂽ���Ƃ��悭�킩��܂��B���̕��e���I��̔N�ɋ����B��������グ�Ă��������ł��B�A��̑D�̒��ŕ����Ď��������Ă���т�H�ׂ��ƌ����Ă��܂����B��҂������ŁB�����{����̍����̘b�͂������B�P�����߂��Ċ撣���Ă����܂��B����������܂��B�����Ԃ���̓����b�R�̌�҂ł��B����y���݂ł��B���ݖ{����̔n�ꂳ��ƉƖ삳��̒Ǔ����B�������Ⴂ�l����ɖS���Ȃ�̂͌��t�ɂȂ�܂���B��҂͎����ŁB���̉���ҏW���Ɋ���搶���]����܂����B������̃O���[�v���C���Ɋ�ꂽ�ԓc����̒Ǔ���w�U��ĂȂّN�₩�Ȃ肵���ցx�����B�����N���t�̌𗬉�̋G�߂�����Ă��܂����B6�̎x���S���Ŏ��{�̗\��ł��B�ӂ���Ă��Q�����������B(���c)

�����������������������������������������

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�@

�G�莆�A�����A���[���ȂǑ��ʂȌ`�ŁA��R�́u�{�C�X(��)�v���Ă�������������[���ǂ܂��Ă��������Ă���܂��B��ꂽ�u�{�C�X�i���j�v�́A�����u���ދ��I�t�B�V�����u���O�v�y�сu���ދ��z�[���y�[�W�v��ł��Љ�Ă��܂��̂ŁA�ǂ����������������A���m�荇���̕��X�ɂ��L���u�g�U�v���Ă��������܂��悤���肢���܂��B

�G�莆�A�����A���[���ȂǑ��ʂȌ`�ŁA��R�́u�{�C�X(��)�v���Ă�������������[���ǂ܂��Ă��������Ă���܂��B��ꂽ�u�{�C�X�i���j�v�́A�����u���ދ��I�t�B�V�����u���O�v�y�сu���ދ��z�[���y�[�W�v��ł��Љ�Ă��܂��̂ŁA�ǂ����������������A���m�荇���̕��X�ɂ��L���u�g�U�v���Ă��������܂��悤���肢���܂��B

���X�͂�����B

���X�͂�����B

�ދ��z�[���y�[�W�̉��L�L���ɏЉ��Ă��܂��B

�ދ��z�[���y�[�W�̉��L�L���ɏЉ��Ă��܂��B

���R���ދ��́A�u�{�C�X�A�N�V�����v�s���̈�Ƃ��āA11���Q���i�j�̊�����I����A�Q�����ꂽ��������𒆐S�ɁA���߂���JR���쌴�w�O�ŃX�^���f�B�O�A�s�[�����s���܂����B

���R���ދ��́A�u�{�C�X�A�N�V�����v�s���̈�Ƃ��āA11���Q���i�j�̊�����I����A�Q�����ꂽ��������𒆐S�ɁA���߂���JR���쌴�w�O�ŃX�^���f�B�O�A�s�[�����s���܂����B

�͍s�������Ȃ��v�ƌ��w�����������܂����B

�͍s�������Ȃ��v�ƌ��w�����������܂����B

�@10���P���A���R����e���������ŊJ����܂����B�R���i�Ђł̃I�����C���J�Â��o��4�N�Ԃ�̌��n�J�Âł��B�ߑO���̂X���ȉ�A�ߌ�̑S�̉��400�����Q�����܂����B��ƁE�����̂�������̋L�O�u���u�������̍��ƕ���ɂ��Č��܂��傤�v�𒆐S�Ɋ��z���q�ׂ܂��B

�@10���P���A���R����e���������ŊJ����܂����B�R���i�Ђł̃I�����C���J�Â��o��4�N�Ԃ�̌��n�J�Âł��B�ߑO���̂X���ȉ�A�ߌ�̑S�̉��400�����Q�����܂����B��ƁE�����̂�������̋L�O�u���u�������̍��ƕ���ɂ��Č��܂��傤�v�𒆐S�Ɋ��z���q�ׂ܂��B

���Ă���ɑ�w����w���i�w�A���w�Z�̋��t�ƂȂ�A���̌�{��w�Z�������̋��t�Ƃ��ĉ߂�����܂����B���w�Z���ƌォ���w�܂Ŏ����ʼn҂��Ȃ���w�Z�����𑗂�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B����܂ł����Ɠ����Â��邱�Ƃ��ł������ƁA2�l�̎q�ǂ����������C�ɂ���Ă��邱�Ƃ��K���Ɋ����Ă���A�Ƃ̂��b�ł����B

���Ă���ɑ�w����w���i�w�A���w�Z�̋��t�ƂȂ�A���̌�{��w�Z�������̋��t�Ƃ��ĉ߂�����܂����B���w�Z���ƌォ���w�܂Ŏ����ʼn҂��Ȃ���w�Z�����𑗂�ꂽ�Ƃ̂��Ƃł����B����܂ł����Ɠ����Â��邱�Ƃ��ł������ƁA2�l�̎q�ǂ����������C�ɂ���Ă��邱�Ƃ��K���Ɋ����Ă���A�Ƃ̂��b�ł����B

�肭�݂𑱂��Ă����܂��B�풆���̂��Ƒ��̗l�q��푈�̋L���ɂ܂�邨�b�͋����[�����̂ł����B

�肭�݂𑱂��Ă����܂��B�풆���̂��Ƒ��̗l�q��푈�̋L���ɂ܂�邨�b�͋����[�����̂ł����B

�̐l�X�������A�͐s���Ă��܂��l�X�̎p��z�����đ̂��ӂ邦�܂����B

�̐l�X�������A�͐s���Ă��܂��l�X�̎p��z�����đ̂��ӂ邦�܂����B

�J��c�̐l�X�⑽���̓��{�l�̖{�y�ւ̓����s���n�܂����̂ł��B�u����l�̂���~�Ԍ��ɍs����܂����v�R�W�҂̖₢�ɕ�́u�F����ƈꏏ�ɓ��{�ցv�ƋA���g�ɉ�������̂ł����B���̎��A���̂Ƃ���֍s���Ă�����A���͎���ł������A�c���ǎ��ƂȂ��Ă����ł��傤�B��̈ꌾ���^���̕����ꓹ�ł����B

�J��c�̐l�X�⑽���̓��{�l�̖{�y�ւ̓����s���n�܂����̂ł��B�u����l�̂���~�Ԍ��ɍs����܂����v�R�W�҂̖₢�ɕ�́u�F����ƈꏏ�ɓ��{�ցv�ƋA���g�ɉ�������̂ł����B���̎��A���̂Ƃ���֍s���Ă�����A���͎���ł������A�c���ǎ��ƂȂ��Ă����ł��傤�B��̈ꌾ���^���̕����ꓹ�ł����B

���s�j�ŕ���Ă��܂��B�܂��A�؍��̓���������Ƃ̍������������������v���o�ł��B

���s�j�ŕ���Ă��܂��B�܂��A�؍��̓���������Ƃ̍������������������v���o�ł��B

�@�܂��A�q�~�����قɂ��Ă̏Љ�����Ă����܂��B1962�N�d��a�@�i���������a�@�j��n�݂���A��@���i����Ö@�l�n�a������j�ł������̏d�䔎�����a�@���݂̍ہA����̈�p�ɉ�������������������ق�q�~�������D��̋��͂ĊJ�݂��܂����B�̏d�䔎����1951�N���D�̐l�X�i�w�������S�j�ƂƂ��ɑq�~�������D���ݗ����A1996�N�ɐ��������܂Ōږ�Ƃ����S���ʂœ��D����x���Ă������������ł��B

�@�܂��A�q�~�����قɂ��Ă̏Љ�����Ă����܂��B1962�N�d��a�@�i���������a�@�j��n�݂���A��@���i����Ö@�l�n�a������j�ł������̏d�䔎�����a�@���݂̍ہA����̈�p�ɉ�������������������ق�q�~�������D��̋��͂ĊJ�݂��܂����B�̏d�䔎����1951�N���D�̐l�X�i�w�������S�j�ƂƂ��ɑq�~�������D���ݗ����A1996�N�ɐ��������܂Ōږ�Ƃ����S���ʂœ��D����x���Ă������������ł��B

��܂������A�����Ƃ����Ԃ̂悤�ȋC�����܂��B

��܂������A�����Ƃ����Ԃ̂悤�ȋC�����܂��B

��������������������������������

��������������������������������