目 次

今年も署名とカンパよろしくお願いします |

備西支部

|

菅木 一成

|

1

|

「子どもの権利」を保障する「子どもの権利条例」

をすべての自治体に

|

旭東支部

|

田中 博

|

3

|

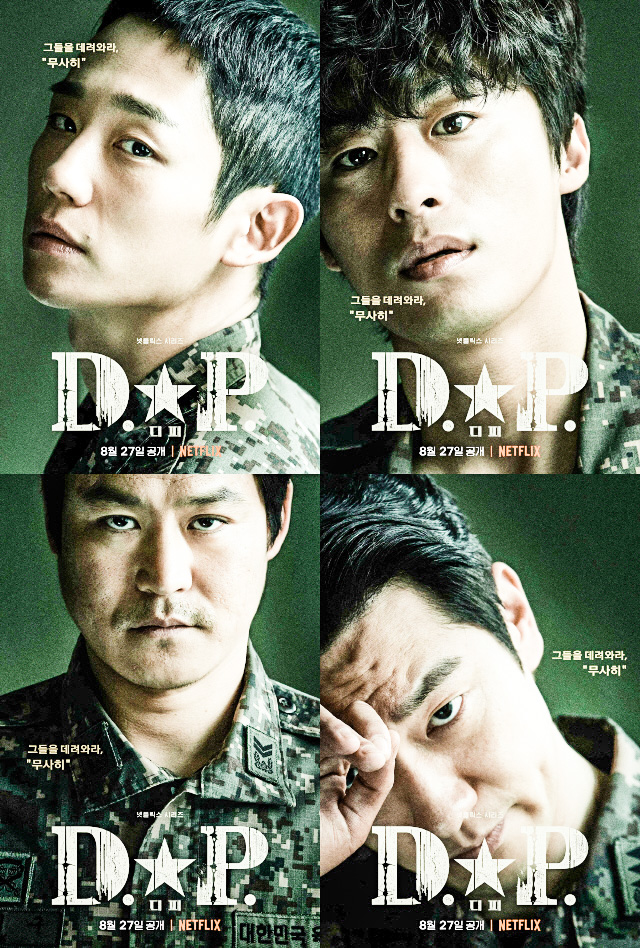

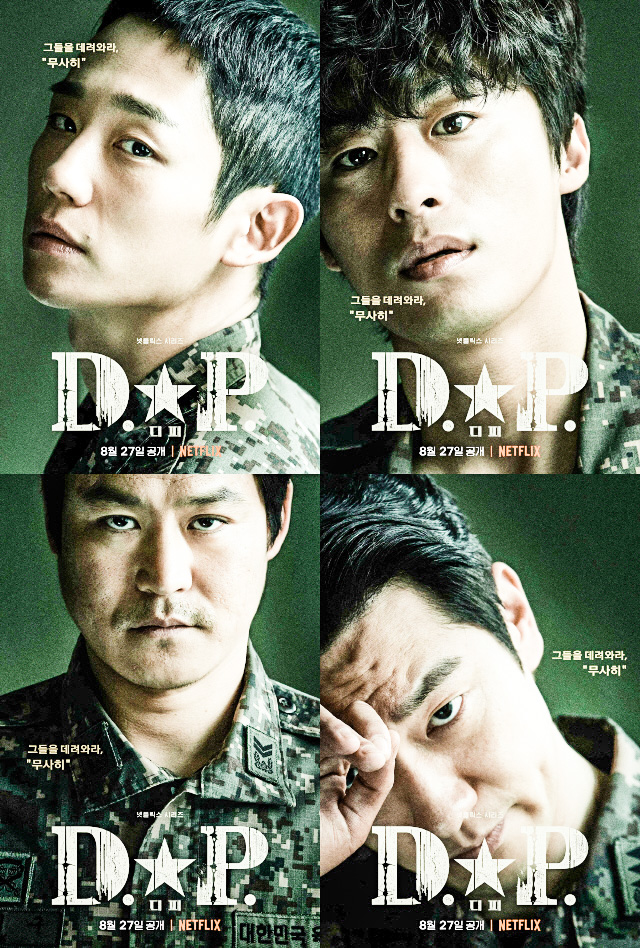

リアル徴兵制はこわい!

―韓ドラ「DP脱走兵追跡官」

|

岡山支部

|

花田 千春

|

7

|

昔話風現代悲劇から、今後を望む

|

美作支部

|

春名 公宏

|

9

|

連載 出会いとスケッチの旅 モロッコ編(1)

|

備西支部

|

水間 正雄

|

10

|

一枚のハガキに思いを込めて

この秋、「全国退職教職員ボイスアクション」行動を!

|

事務局

|

山本 和弘

|

13

|

編集後記

|

|

編集部

|

15

|

今年も署名とカンパよろしくお願いします

備西支部 菅木 一成

今年で35年目の「すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める全国署名」にとりくむにあたり、事務局を担当する「おかやま教育文化センター」から何か一言との依頼をうけました。そこで一言(にしては長いんですが)----。

少し前の事務局会議で、前事務局長から突然(?)の問題提起がおこなわれました。「県や市町村に『子どもの権利条例』を制定するよう働きかけようではないか」というのです。

すると「なぜ今それに取り組む必要があるのか。よくわからない」との意見が出てちょっとした議論になりました。

問題提起のポイントは、県や市町村の教育政策を「子どもの権利条約」(以下、権利条約)の観点にもとづいて全面的な見直しをさせようという点にあるわけです。権利条約の観点とは、子どもを「保護の対象」から「権利の主体」と捉え直すという理解で一応いいと思います。

現事務局長の私は、まったく不勉強で「なぜ、今なのか」との疑問にちゃんと答えることができませんでした。

そんな私にヒントをくれたのが、「児童の権利条約の歴史的背景」(森田明1995年)という論文でした。「子どもの権利」をめぐるアメリカの事例を考察したもので、「家族の崩壊」(家族による子どもに対する保護能力の衰退・崩壊)のなかで子どもを守るためには、「保護の対象」から「権利の主体」へと捉え直さざるをえなかったというものです。

「離婚率はすでに40%、片親家庭の子ども数約1200万人、非嫡出子出生率が16%、そして児童虐待の推定件数が約100万件にのぼっていた」(前掲森田論文)――1970年代半ばのアメリカの状況なんですが、今の日本社会も似たような状況になってませんか。

子どもたち、とりわけ「おぎゃあ〜」と大泣きするとか、「むずかったり」、「あばれたり」でしか意思表示ができず、自分の生存のすべてを親(養育者)に委ねざるを得ない乳幼児たちの「声なき声」――「ちゃんとわたしたちを人間として育ててください」「わたしたちには人間として育つ権利があるのですから」という声に真剣に耳を傾けなければならないときが来たということではないでしょうか。

そういう「声なき声」に正面から向き合わざるをえなくなったということが、「なぜ、今」にたいする一つの答えだと思います。

例えば乳幼児の「スマホ保育」の問題。内閣府の調査(2022年)は、2才までに6割以上の親(養育者)がスマホ等を使わせていて、2才児の1日平均利用時間は2時間超という「スマホ保育」の実態を明らかにしています。しかもスマホ等を使わせている2才児の親(養育者)の半分くらいは、「ルールを決めておらず」「子どもがどんな動画を、どれくらいの時間見ているのかも把握していない」放任状態です。0才から2,3才といえば「子どもが人間として生きていくための基本」を身につける大切な時期です。

そんな大切な時期を、親(養育者)の都合やスマホを売ってもうけたい業界の都合で「人間として育つ」機会や時間を大きく奪われるとすれば、それは重大な人権侵害と捉えることができるのではないでしょうか。ましてや「視力の異常」や「依存症」にさせられたのでは、たまったものではありません。虐待です。

「こども家庭庁」などの公的機関が「子どもをまんなかに」とか「子どもの権利条約の観点で」とかの文言を盛り込まざるを得なくなったのは、人権後進国日本に対する国連の「外圧」というのもあるんですが、先に触れた子どもの育ちをめぐる家族や社会の変化と無関係ではないと思います。人権保障のために存在するのが政府機関なのですから、都道府県市町村レベルまで公的機関は、「すべての子どもたちにゆきとどいた教育」を保障するための環境を整備する義務と責任があります。

小学校がようやく35人学級になろうとしている陰で、35人という学級定数の改善が75年間も行われていない幼稚園、また、保育士一人が担当する乳幼児の人数も、他の先進国では考えられない程の多人数です。

乳幼児の「スマホ保育」対策を含めて、就学前の子どもたちの育ちを保障することが喫緊の課題になっています。

そういうことで今年の教育署名の請願・陳情項目に初めて「幼稚園・認定こども園の学級定数を、岡山県(岡山市)独自に3歳児10人、4歳児15人、5歳児20人以下にしてください」を加えました。

「子どもの権利条例」の制定運動は、「突然」ではなくて「必然」なんですね。

最後に、この署名運動はすべてカンパでまかなうのが原則なんですが、多額の不足分を高教組が肩代わりしているのが現状です。OB・OGのみなさん、カンパもよろしくお願いします。

「子どもの権利」を保障する「子どもの権利条例」をすべての自治体に 旭東支部 田中 博

はじめに…こども基本法の公布と生徒指導提要の改訂

2022年6月に公布された「こども基本法」において、「日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、こどもの心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、こども施策を総合的に推進すること」が目的として示されています(第1条)。

また、2022年12月、12年ぶりに改訂された生徒指導提要の生徒指導の取組上の留意点に「子どもの権利条約」について「同条約の理解は、教職員、児童生徒、保護者、地域の人々等にとって必須」と明記しています。

「子どもの権利条約」が1989年に国連総会で満場一致で採択されて33年、日本の政府の「子どもの権利」と文部科学省の生徒指導に対する認識がようやく国際基準に追いついたようにみえます。

1.子どもを「保護の対象」から「権利の主体」へ

1959年、「人類は、子どもに対して最善のものを与える義務を負っている」として、10条からなる「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択されました。これは1924年に国際連盟が採択した同名の宣言を拡張したものです。そして30年後の1989年11月、「子どもの生存と発達を権利として保障する」ものとして「子どもの権利条約」(日本政府の呼称は「児童の権利に関する条約」)が国連総会で採択され、翌年に国際条約として発効しました。

この条約は子どもの権利の国際的保障の共通基準であり、子どもを「保護の対象」としてではなく「権利の主体」としています。日本は国連の採択から遅れること5年後の1994年4月に158番目の国として批准し、発効しました。

同条約は、18歳未満の子どもの権利の尊重及び確保の観点から必要となる詳細かつ具体的な事項を規定したものであり、前文と本文54条から構成されています。一般原則として、①生命・生存及び発達に対する権利、②子どもの最善の利益、③子供の意見の尊重、④差別の禁止を掲げ、また、大きく分けて4

つの子どもの権利、すなわち「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を定めています。

改訂「生徒指導提要」(2022年)では「子どもの権利条約」の条文の概要として以下のように記述しています。

① 差別の禁止 児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。(第2条)

②児童の最善の利益 児童に関する全ての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利益が主として考慮されるものとする。(第3条)

③生命・生存・発達に対する権利 生命に対する児童の固有の権利を認めるものとし、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。(第6条)

④意見を表明する権利 児童が自由に自己の意見を表明する権利を確保する。児童の意見は、その児童年齢及び成熟度に従って相応に考慮される。(第 12 条)

そしていじめや暴力行為は、児童生徒の人権を侵害するばかりでなく、進路や心身に重大な影響を及ぼします。教職員は、いじめの深刻化や自殺の防止を目指す上で、児童生徒の命を守るという当たり前の姿勢を貫くことが大切です。また、安全・安心な学校づくりは、生徒指導の基本中の基本であり、同条約の理解は、 教職員、児童生徒、保護者、地域の人々等にとって必須だと言えます。と結んでいます。

2.国連子どもの権利委員会からの日本政府への勧告

1990年3月、国連の子どもの権利条約採択・発効をうけ、日本政府の早期批准・発効を求めて発刊された「解説子どもの権利条約:永井憲一ほか3名共著 日本評論社」では「子どもの権利条約と教育」の記述の冒頭で「子どもの権利条約は、日本の教育制度や教育現場に大きな影響を与えると思われます。特に注目されるのは、この条約が、子どもの意見表明権や精神的自由、プライバシー、人身の自由などを保障していることです。このように、子どもみずからが決定し、行動する自由が認めれられたことは、とかく管理主義的だといわれ、子どもたちを縛りつけることの多かった現在の日本の学校に対し、相当なインパクトを与えることになりそうです」として、「校則・内申書・教育行政の在り方にかなりの見直しが迫られることになるでしょう」と条約への大きな期待が述べられています。しかし、日本が1994年に批准・発効して2023年で29年が経過しましたが、この期待は裏切られ続けてきました。

子どもの権利条約批准国は、最初は2年後、その後は5年ごとに「この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこれらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告」を国連子どもの権利委員会に提出する義務を負っています。(子どもの権利条約44条)

日本では政府と非政府機関・市民が上記の「報告」を行い(同45条)、1998年に第1回が、2004年に第2回、2010年に第3回、2019年には第4・5回の合同審査が行われ21年間で4回の勧告が出されました。日本の子どもの権利の状況についての審査結果が最終所見(政府への懸念事項及び勧告)として公表されています。

特に2010年6月の3回目の勧告ではこれまでよりリアルに「子どもの親との関係の崩壊・教師との関係の貧困の中で、子どもの幸福度の欠如があらわになっており、その上過度な競争への不満が増加し続け、子ども間のいじめ、精神障害、不登校、中退、自殺の原因となっている」と指摘されました。過去1回から3回にわたるすべての勧告で「過度な競争主義的な教育制度が日本の子どもたちの発達が害される原因になっている」との指摘に対し、政府・行政はこれを克服する教育政策を実施せず、むしろこれを助長・推進してきました。このことは条約が発効してからの20年間いじめ・不登校が増え続けたことをみれば明らかです。

2019年の第4・5回の合同最終所見は第3回までの「過度な競争主義的な教育制度」から「社会の競争的な性格により子ども時代と発達が害されることなく、子どもがその子ども時代を享受することを確保するための措置を」と日本政府に要求しました。社会全体についての批判的認識を国連子どもの権利委員会(CRC)が表明したことは、CRCが日本の「子どもの権利」の実態を正しく、正確に捉えていて、「子ども時代」を確保することを通じて生命・生存・発達の権利を保障せよと政府に強く要求したことになります。

3.子ども基本法と子ども家庭庁は真に子どもの権利を保障するものになるのか

2023年4月1日、子ども基本法・子ども家庭庁設置法が施行されました。両法が、CRCが日本政府に要求してきた子どもの権利を保障する包括的な法律・行政組織を実現するものになっているのでしょうか。確かに両法の制定は日本の「子どもの権利」にとって、画期的な出来事には違いありません。しかし、いくつかの問題も指摘されています。以下の記述は「子どもの権利・教育・文化全国センター2022年度総会議案」から抜粋です。

①子どもの権利を守るために不可欠である、「行政から独立して施策を監視し、個別に権利救済を行うしくみ」がありません。「子どもコミッショナー」など名称はさまざまですが、海外でも 70 か国以上、国内でも約 40 の自治体で設置されており、国連子どもの権利委員会第 4・ 5回最終所見においても「子どもに適した方法で子どもからの苦情を受け取り、調査し、必要な措置を講ずる仕組みを含む、人権をモニタリングする独立した仕組み」の創設が要請されていたにもかかわらず、その創設を見送ったことは重大な問題です。

②こども家庭庁は内閣府の外局に位置づけられ、内閣総理大臣を議長とする「子ども政策推進会議」の審議にもとづいて、他省庁より高い位置から政策の「総合調整」を行います。子ども施策の権限が首相と内閣府に集中することにより、現政権の、自己責任と効率優先の新自由主義的な方針が、福祉と教育の条理を旨とすべき子育て・教育の施策に直接的に反映させられてしまうことが危惧されます。

③当初検討されていた「こども庁」が「こども家庭庁」に変わり、「基本法」にも子どもの「養育は家庭が基本」と明記されています。子育ての自己責任・家庭責任や、「あるべき」家庭・子育ての姿が押しつけられ、子どもや保護者が一層追いつめられてしまうことが危惧されます。自己責任の押しつけは、子育てを支える国の責任を後景に追いやるものです。

4.子どもの権利条例をすべての自治体に

1994年、日本の「子どもの権利条約」批准・発効後、自治体では同条約の理念を踏まえ、子どもの権利を保障し、それに関する施策を推進することを目的とした条例が制定されています。子どもの権利条約総合研究所によると2023年5月現在、全国で64自治体が「子どもの権利に関する総合条例」を制定しています。

64自治体に岡山県の自治体は入っていませんが、子どもの権利条約総合研究所による「子どもの権利に関する総合条例」と見做しうる条例として挙げた8自治体のうち笠岡市(2012年)と新見市(2019年)の「子ども条例」が入っています。両条例とも前文や条文に「子どもの権利条約に基づき」、または「児童の権利に関する条約の理念にのっとり」と明記しています。両市の条例は「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」および「参加する権利」の4つの権利を、それぞれ具体的に列挙したうえで、子どもの権利が保障又は尊重されなければならない旨を規定し、また何らかの形で救済又は相談に関する規定を置いています。

このほかに、新庄村:子供条例(2022年)、浅口市:子ども育成条例(2006年)、総社市:子ども条例(2009年)、岡山市:岡山市民協働による自立する子どもの育成を推進する条例(2016年)が制定されています。いずれの条例にも「子どもの権利条約」の記述はありませんが、総社市の条文には子どもを18歳未満とし、「子どもの権利条約」の内容・趣旨を記述しています。

「子どもの権利条例」は日本が1994年に批准した国連子どもの権利条約との結びつきを重視しつつ、子どもの人権と諸権利を保障し、自治体の子ども施策やまちづくりを子どもの権利を基盤に据えて推進することを目的として、地方公共団体がもつ自治立法権に基づいて制定したものです。

このたびの子ども基本法の制定は全国の条例制定運動を励ますものになります。しかし、一方では政府・与党内や日本会議などの「子どもの権利」に異を唱える勢力が、法案形成過程において蠢動し、もともと「子ども庁」であった法案の名称が「子ども家庭庁」に変更されました。さらに、CRCが要請し、日本弁護士連合会や市民団体が強く求めた「子どもの権利擁護機関」が盛り込まれていません。また、岡山県においても保守系の議員が旧統一教会と共に推進してきた「岡山県家庭教育応援条例」が制定されるなど、子ども基本法の前途は私たちの期待とは裏腹に、多難が予測されます。

こうした情勢を踏まえて、いまこそ岡山県のすべての自治体に「子どもの権利条例」を制定することが求められています。

リアル徴兵制はこわい!――韓ドラ「DP脱走兵追跡官」岡山支部 花田 千春

お隣の国、韓国には徴兵制があるのだということを改めて知るドラマで、現代リアルの軍隊はこうだろうと思わされた。日本のきな臭い戦争準備(軍事費2倍・合同演習・ミサイル購入・武器輸出解禁)などのニュースを聞くにつけ、日本で徴兵制が実施されたらと背筋が寒くなった。韓国の男子は、28歳までに約2年間軍隊に入ることが法律「兵役法」で義務付けられており、免除されるのは特別な場合以外ない。国際的に活躍したBTS(防弾少年団)メンバーも次々入隊して今は活動停止になっているという。

主人公のジュノ(チョンヘイン)が、入隊する場面からドラマは始まる。恋人や家族と別れ、髪を短く刈り込んだ若者が広い体育館に整列して始まる入隊式は実際の映像のようだ。家族が周りを囲んで見守る中、ふりむいたジュノには見送りにくる家族はいない。DVの父とその父の暴力におびえて暮らす母のもとで育った彼は、父に対抗するためボクシングを習い、バイトをする日々を過ごしてきた。軍隊では、後ろ盾のあるものや年上のものが大きい顔をしており、理不尽なしごきや上官のいじめも体験する。厳しい新兵教育の後、面接で洞察力とボクシング経験が見込まれ、D.P(脱走兵追跡官)に配属されることになる。D.Pとは、軍隊を脱走した兵士を探し出し逮捕する憲兵である。初め

ての仕事で追跡していた脱走兵が自殺をする。軍隊では、激しいパワハラやいじめ、目を覆いたくなるような性的な嫌がらせが横行しており、たまりかねて兵士は脱走する。その脱走兵たちをDPが追いかけ逮捕して連れ戻すのだ。逃亡した兵士の家族や友人・恋人を訪ねて、その心理と行動を推察して足取りを追う。ひとりひとりの若者に夢や希望があり、故郷には家族や友人がいて、日常の暮らしがあることがわかる。だが、その暮らしから引きはがされ無理やり軍隊に入れられ、夢や希望が打ち砕かれたりゆがめられたり、時には人間性までも壊される。ジュノは、上等兵のホヨル(クギョハン)とのコンビで次々と脱走兵を逮捕して表彰もされるが、漫画が好きで優しかった先輩ソクボンを救うことはできなかった。韓国の軍隊での事故死亡者のうち自殺者が7割を占めるそうだ。原作は、ウェブ漫画「DP犬の日」で、作者の実体験がもとになっているという。ジュノが「入隊しなければ、彼は脱走することもなかった」という言葉はいつまでも深く心にささった。

毎日のようにテレビでウクライナの戦闘場面やミサイル発射の情報がながされている日々、子どもたちは戦闘ゲームに狂喜しながらすごしている。テレビには映らないリアルな軍隊、リアルな戦争をイメージすることができているのだろうか。アメリカやNATOから武器が次々と供与されて、今の戦争はおさまる気配を見せない。

1950年に始まった朝鮮戦争はまだ終わっていない、休戦状態だという。だから韓国の徴兵制も続いている。38度線で同じ民族が引き裂かれた日常は今もずっと続いている。

日本の自衛隊は、入隊希望者が少ないので、自治体に個人情報を提出させ勧誘している。78年前、悲惨な戦争を体験し、アジアの人々に甚大な惨禍をもたらした日本が、再び戦争への道を歩もうとしているとしたら、なんとしても阻まなければと思う。

昔話風現代悲劇から、今後を望む

美作支部 春名 公宏

…おじいさんは、車一杯に米を積んで町へ行商に。旧知の友とのおしゃべりがはずみ、帰りには、行商で得たお金で車一杯の食べ物や道具を買ってほくほく顔。めでたし、めでたし。(と、したいのですが)家では、おばあさんが青い顔をして白い紙を持って震えていました。紙は、苗、肥料、消毒、刈取り、もみすり等の請求書、他にもトラクターや田植え機のローン。「年金までには、まだ2年もある」と、おじいさんは嘆きました…

脚色していますが、「生まれ故郷で教員」という積年の想いが10年前に実現した現在の私です。24歳から県南に出稼ぎ後も、田植え、稲刈りはしていましたが、その実情を思い知らされたのは、旧東粟倉村後山にUターンした時でした。富の象徴であった代々の山や田んぼは、維持費がかさむ「お荷物」扱いで荒れ放題。米価の安さと必要経費の多さに憤慨。休耕田の多さに驚愕。自動車を頂点とする貿易黒字を解消するため、木材や農産物の輸入自由化に舵をきった新自由主義の悪政の代償に他なりません。

今年6月の高退教の総会におじゃまして、私の財産である「人のつながり」を実感しました。退職後も手をつなぎ合い、豊かな人生を、という当団体の趣旨に賛同します。私としては、総会にて棚田米と湧水「愛の水」をセット販売できれば本望。適正価格希望なので少々割高なので、頼りは、安全とおいしさ。来年は、おにぎり試食を予定しています。

今後は、自分の財産を生かして地域や地域・都市間のコミュニティーを作りたいと考えています。具体的には、ログハウス(または、竪穴式住居)建立、習字・ギター・木材加工・天文教室、農業体験(ヒエ取り、天日干し)、登山ガイド、山菜取り、薪ストーブピザ(販売?)、最後に、「はるかぜのきみ米」のブランド化等。我が家のそばにも3〜4人の若者が移住してきています。そんな系統の方々が、私の歩んだ道を引き継ぎ、ちょっぽりかせいで、この地域で子育てしながら暮らせることを願いつつ…おじいさんは嘆きからの脱却をめざします。

連載 出会いとスケッチの旅 モロッコ編(1)

備西支部 水間 正雄

モロッコを訪れたのは、回教徒のアラブ人と、彼らに追われて南下し、灼熱のサハラ砂漠に住むベルベル人の生活を見聞したかったからである。また第二次世界大戦前夜を背景にした映画「カサブランカ」や「望郷」のストーリーを追って、旧市街(メディナ)を歩いてみたいとの思いもあった。そしてさらに、石油資本で潤うアラブの砂漠都市ドバイでの滞在にも興味を持っていたということもあった。

UAE(アラブ首長国連邦)の航空機を使うことにしたのだが、最初のフライトの機内で、「バンコクで降りる」という日本女性から、「隣席のクルド人青年はドバイでトルコへ乗り継ぎをするので援助してあげてほしい」と頼まれた。彼は「内戦で両足を失っていて、トルコでの義足が合わなかった。日本で作った義足は大満足で、その間に接した日本人にはとても親切にしてもらった…」と話した。私も初めての空港での乗り換えで、充分な時間があった訳ではなかったが、彼の乗り換えの手伝いもどうにか無事にできて、感謝されながら笑顔で別れることができた。

カサブランカへの機内で隣席になったのは、PKO活動で西アフリカへ就くタイの軍人だった。機内ではほとんど会話をしなかったが、空港から出るときに再び顔を合わせたのが切っ掛けとなって、翌朝の便に乗る彼と駅前の安ホテルで同室泊にし、夕食も共にした。

翌朝、別れ際に彼と住所を交換し、私は映画カサブランカの「時の過ぎゆくままに」を口ずさみながら、旧市街(メディナ)の迷路のような街を散策した。ホテルへ戻る途中、別のホテルの前で帰国前の日本の青年と話が弾んだ。

私はホテルに帰った後、カサブランカ駅をスケッチしてからマラケシュへ向かった。ガラ空きの車窓からの眺めを見て過ごしていると、若い娘さんが乗ってきた。一通りの挨拶をしているうちに、「モロッコには女性に選挙権がない…」と聞いて驚き、改めて尋ねると別に気にしている風にはなく、「気軽で良い…」と言ったのだが、後日インターネットで調べると、1956年のフランスからの独立と同時に女性にも選挙権は認められていた。

マラケシュ

マラケシュのユースホステルに宿を取った後、旧市街(メディナ)の広場へ直行した。笛で踊らすコブラ使いなどの大道芸を見ていると、メディナの案内をすると言うガイドらしき数人に声をかけられた。

私は自分一人で少しだけメディナに入ってみたが、すぐに不安になって引き返した。そこへ少年が「ガイドの無料」と言ってきたので「ほんとに無料?」と聞いて、付いて行くことにしたのだが、1時間ほどして出てきた時、少年はやはりお金をしつこく請求してきた。私は拒否を通し、ボールペンだけを渡してお礼とした。

メディナ探索の2度目は、地図を頼りに入ってみた。人だかりが見えたので行ってみると、鮮やかな色彩と紋様にデザインされた長方形の箱があり、制作中の人に尋ねると「棺桶…!」と答えて、納棺された遺体のポーズをしたのでみんなが笑った。死についての考え方に違いがあるのだろうか、「土産には大きすぎて無理だなぁ」と私が言うと、もう一度みんなで笑って、そこを後にした。

「フナ広場近く行くと安いホテルがたくさんある」と聞いて、ユースホステルから移ったら日本の若者がいて、「回教徒の国でもワインを作って輸出もしている…。ビールが飲めるホテルもあるよ。」と誘われた。しかし行ってみると小さなジョッキにもかかわらず高くてびっくりした。

この辺の安ホテルでも、入って受付を過ぎると中央の庭(パティオ)を囲むように部屋があり、2階も同様で回廊兼テラスが1周している。

テラスではいろんな国の旅人と情報交換が出来た。

ワルザラート

アトラス山脈を越えて「オアシスとカスバ(城壁都市)の世界」への入り口の街ワルザラートへバスで向かった。

バスで一緒になったオランダ青年と歩いていて、ホテル前で声を掛けてきた受付係の男との会話が、面白いものとなった。

私が禁酒の回教を皮肉って「ビールが飲めるなら泊まる!」と言うと、男は意外にも「スーパーマルシェで売ってる!」と指さした。

オランダ青年と一緒に泊まることにして、早速青年と一緒にスーパーマルシェへ行った。

3人で飲むことになったが、大っぴらはやはり憚られると見えて、「外から見えるこの場所はまずいので、椅子もある2階の広い廊下へ」と言われそこへ移動。

結局、側を通る宿泊客に声をかけて仲間を増やしての酒盛りになった。

翌日、仲間になった旅人達とクサル(要塞化された村)のアイド・ベン・ハットウやワジ、オアシスなどを回り、夜は同様の楽しいパーティーになった。

「地球の歩き方」に記載されていた建築家の森脇さんとモロッコ人の奥さん・2人の娘さんのホームステイが近くにあったので、2泊させてもらった。ご主人はカサブランカで建築事務所を開いていて留守中で、3人の女性にアットホームに過ごさせてもらった。

砂漠に近づくに従って、昼間の暑さと夜の寒さが共に厳しくなっていく。暖房の薪や灯油がないので毛布を増してもらった。砂漠近くの家は、昼間の暑さ対策を優先して天井が2階くらい高い。そのため夜は余計に寒い。

この街を歩いていて、「サハラ砂漠へのジープの旅」の案内を見つけた。すでに2組が申し込んでいて、私も申し込んだ後に街を歩いていて、日本の女性に会ったので話しかけると、喜んで参加してくれ、3組のペアができてツアーが成立した。

サハラ砂漠まで500kmの1泊2日の旅はトドロ峡谷に立ち寄ったりしながら、カスバ街道を進み、ティネニールに泊った。夕食時に「アラブ人は飲酒しないがベルベル人は…」と話題になると、ガイド兼ドライバーが30分もかけて地酒を手に入れてきてくれて楽しいひと時となった。

次の日はエルフードを通り、ゴビ砂漠の入り口にあるメルズーカのホテルのテントに泊った。空気の乾いた砂丘に落ちる夕日はひと際赤く、砂紋の陰影を鮮明に写す。熊本か鹿児島と同じ緯度にあるのに「砂漠では昼間はこんなに熱く夜はこんなに寒くなるのか…」と実感して毛布を重ねて寝た。

早朝ラクダに乗って、朝日を迎える散策に出かけた。砂丘の水平線から昇る朝日は一点の時から清々しく、徳富蘆花の「大海の日の出」の一節を思い出し「砂漠を大海原」にイメージした。

朝日が昇るにつれて、寒さが涼しさになった。西の水平線に残月が見え隠れする砂丘の斜面で、揺れに合わせて「月の砂漠」をハミングしていた。

ツアーは同じカスバ街道をワルザードまで帰るのだが、「南のルートをタクシーで一気にマラケシュまで帰るので一緒しないか?」とオランダ夫妻に誘われた。細かい砂砂漠が小石になり、ゴロゴロ石になって、道端でカメレオンを手に持って売っていたりする道を通ってマラケシュに着いた。ご夫妻が「タクシー代は不要」と言われたので「ありがとう」と同意した後で、金額を尋ねると驚くほど安かった。その日は、以前の安ホテル近くに同宿したのだが、彼らは本当にタクシー代を受け取ってはくれなかった。

受付で背負っていた大きなバックを降ろして預ける時「貴重品は」と聞かれ、「No valuable!Only cash and gold!」と答えると、順序よく並んでいった客の目が変わり、1人がバックを持ち上げに来た。そして皆が爆笑になった。 以後このジョークは「このバック私のもの」との「印象付けで盗難防止効果あり」と思われて使うことにしている。

一枚のハガキに思いを込めて

この秋、「全国退職教職員ボイスアクション」行動を!

事務局 山本 和弘

会報発送にあわせて、「全国退職教職員ボイスアクション」への参加呼びかけチラシとハガキを同封してお送りしています。このとりくみについて、全退教幹事会から示されている実施要項を、抜粋してご紹介します(次ページ )。

ご賛同いただける場合には、同封のハガキに、言葉・絵手紙・漫画など、自由に「ボイス」を綴り、返信切手を貼って投函してください。

全退教制作の「タペストリー」を、各支部に2枚ずつお配りしています。これも活用して、11月を中心に、各地でスタンディング・宣伝行動などにとりくみましょう。

全国退職教職員ボイスアクション 実施要項(抜粋)

全国退職教職員ボイスアクション 実施要項(抜粋)

はじめに

通常国会では、昨年末岸田政権が閣議決定した「安保3文書」の具体化のための大軍拡予算、「軍拡財源法」「軍需産業支援法」などが強行され、憲法審査会を中心に与党と維新の会、国民民主党などのよる改憲の企てが急速に進行しています。

岸田首相は、「来年9月の自己の総裁任期中に改憲を成し遂げる」と公言しています。この1年間が岸田改憲を許さないたたかいの正念場になります。

この秋、改憲阻止のうねりを作り出し、岸田改憲の策動にストップをかけましょう。

大軍拡と改憲の「戦争する国づくり」に対する危機感が広がっており、今こそ、草の根からの国民的な運動が求められています。

今、だれでもが、取り組めることは、岸田政権への怒りの声(ボイス)を上げる(アクション)ことです。戦争しない・させないの思いを全国のなかまで共有するとともに世論にアピールしていきましょう。

1、ボイスアクションのとりくみ計画

(1)「ボイス」の内容

率直な思いを「はがき」に自由に綴ります。言葉であったり、絵手紙であったり、漫画であったり、俳句、短歌等々、会員の得意技を生かすようにします。

(2)この秋、「軍拡反対、岸田改憲阻止」の総行動を地域から展開します。

11.3憲法公布記念日を挟む11月に、タペストリーを活用し、スタンデング・宣伝行動も併せて行い、とりくみを広げます。

(3)寄せられた退職教職員の声を大きく広げます。

①各構成組織から届いた「はがき」をホームページに掲載、報道発表など世論に訴えます。

②全退教事務局だよりで、全国の取り組みを紹介していきます。

(4)推進体制を確立します。(中略)

(5)通常国会(1月下旬)に向けて、最終集約集会及び国会行動を行います。

①実施日時については、国会や憲法審査会の動向を見て検討します。

②国会内で開催し、会議前、記者会見会議後、地元国会議員陳情を行い、はがきを手渡しします。

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

◎記録破りの猛暑の夏もようやく収まり、季節は足早に進んでいます。いくらか凌ぎやすくなった一方で、コロナと同時並行でインフルエンザの流行も懸念されています。暮らしと平和をめぐってもただならぬ事態が進んでいます。なかなか心穏やかではいられませんが、皆様、くれぐれもご自愛いただきますよう。会報174号をお届けします。

◎35年目の「ゆきとどいた教育を求める全国署名」が、8月4日のスタート集会を皮切りに、今年もとりくまれています。「よくする会」の事務局を担う「おかやま教育文化センター」事務局長・菅木一成さん(備西支部)からの訴えを冒頭に掲載しました。

◎田中博さん(旭東支部)は、菅木さんも触れられている「子どもの権利条例」の制定を自治体に求める運動について、その意義や切実性を解明する文章を寄せてくださいました。「遅れた日本」、その中でも「遅れた岡山」からの脱却を急がねば。

◎花田千春さん(岡山支部)の「リアル徴兵制はこわい!――韓ドラ『DP脱走兵追跡官』」は、169号(2022年7月)掲載の「韓流ドラマにはまって−『王になった男』−」につづく”韓流ドラマシリーズ”第2弾。徴兵制のある隣国の、若者たちを押し潰す不条理・理不尽が、明日の日本の姿でないことを願いたいものです。

◎春名公宏さん(美作支部)は、長らくの障害児学校勤務を経て、実家近くの小学校を最後に退職。今は、旧東粟倉村の郷里で、岡山県最高峰の後山に抱かれて農業再生と地域おこしに励んでおられます。農政の貧困のもとで厳しさを増す農山村の現状を直視しながらも、あくまでも楽天的に自然との共生を楽しむ姿は痛快。あやかりたい、あやかりたい。

◎水間正雄さん(備西支部)の「連載 出会いとスケッチの旅」、今回は、モロッコ編(1)の掲載です。存分にお楽しみください。

◎今号の発送に合わせて、「すべての子どもたちにゆきとどいた教育を求める全国署名」の呼びかけと署名用紙、「就学援助金」の協力依頼と振込用紙など、例年通りの送付物を同封しています。加えて、「一枚のハガキに思いを込めてこの秋、『全国退職教職員ボイスアクション』行動を!」の記事で紹介したとおり、全退教が提起する「全国退職教職員ボイスアクション」への呼びかけチラシとハガキをお送りします。いずれも切迫した重要課題です。旧倍のご協力を、よろしくお願いいたします。(山本)

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

つの子どもの権利、すなわち「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を定めています。

つの子どもの権利、すなわち「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」を定めています。

64自治体に岡山県の自治体は入っていませんが、子どもの権利条約総合研究所による「子どもの権利に関する総合条例」と見做しうる条例として挙げた8自治体のうち笠岡市(2012年)と新見市(2019年)の「子ども条例」が入っています。両条例とも前文や条文に「子どもの権利条約に基づき」、または「児童の権利に関する条約の理念にのっとり」と明記しています。両市の条例は「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」および「参加する権利」の4つの権利を、それぞれ具体的に列挙したうえで、子どもの権利が保障又は尊重されなければならない旨を規定し、また何らかの形で救済又は相談に関する規定を置いています。

64自治体に岡山県の自治体は入っていませんが、子どもの権利条約総合研究所による「子どもの権利に関する総合条例」と見做しうる条例として挙げた8自治体のうち笠岡市(2012年)と新見市(2019年)の「子ども条例」が入っています。両条例とも前文や条文に「子どもの権利条約に基づき」、または「児童の権利に関する条約の理念にのっとり」と明記しています。両市の条例は「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」および「参加する権利」の4つの権利を、それぞれ具体的に列挙したうえで、子どもの権利が保障又は尊重されなければならない旨を規定し、また何らかの形で救済又は相談に関する規定を置いています。

ての仕事で追跡していた脱走兵が自殺をする。軍隊では、激しいパワハラやいじめ、目を覆いたくなるような性的な嫌がらせが横行しており、たまりかねて兵士は脱走する。その脱走兵たちをDPが追いかけ逮捕して連れ戻すのだ。逃亡した兵士の家族や友人・恋人を訪ねて、その心理と行動を推察して足取りを追う。ひとりひとりの若者に夢や希望があり、故郷には家族や友人がいて、日常の暮らしがあることがわかる。だが、その暮らしから引きはがされ無理やり軍隊に入れられ、夢や希望が打ち砕かれたりゆがめられたり、時には人間性までも壊される。ジュノは、上等兵のホヨル(クギョハン)とのコンビで次々と脱走兵を逮捕して表彰もされるが、漫画が好きで優しかった先輩ソクボンを救うことはできなかった。韓国の軍隊での事故死亡者のうち自殺者が7割を占めるそうだ。原作は、ウェブ漫画「DP犬の日」で、作者の実体験がもとになっているという。ジュノが「入隊しなければ、彼は脱走することもなかった」という言葉はいつまでも深く心にささった。

ての仕事で追跡していた脱走兵が自殺をする。軍隊では、激しいパワハラやいじめ、目を覆いたくなるような性的な嫌がらせが横行しており、たまりかねて兵士は脱走する。その脱走兵たちをDPが追いかけ逮捕して連れ戻すのだ。逃亡した兵士の家族や友人・恋人を訪ねて、その心理と行動を推察して足取りを追う。ひとりひとりの若者に夢や希望があり、故郷には家族や友人がいて、日常の暮らしがあることがわかる。だが、その暮らしから引きはがされ無理やり軍隊に入れられ、夢や希望が打ち砕かれたりゆがめられたり、時には人間性までも壊される。ジュノは、上等兵のホヨル(クギョハン)とのコンビで次々と脱走兵を逮捕して表彰もされるが、漫画が好きで優しかった先輩ソクボンを救うことはできなかった。韓国の軍隊での事故死亡者のうち自殺者が7割を占めるそうだ。原作は、ウェブ漫画「DP犬の日」で、作者の実体験がもとになっているという。ジュノが「入隊しなければ、彼は脱走することもなかった」という言葉はいつまでも深く心にささった。

会報発送にあわせて、「全国退職教職員ボイスアクション」への参加呼びかけチラシとハガキを同封してお送りしています。このとりくみについて、全退教幹事会から示されている実施要項を、抜粋してご紹介します(次ページ )。

会報発送にあわせて、「全国退職教職員ボイスアクション」への参加呼びかけチラシとハガキを同封してお送りしています。このとりくみについて、全退教幹事会から示されている実施要項を、抜粋してご紹介します(次ページ )。

全国退職教職員ボイスアクション 実施要項(抜粋)

全国退職教職員ボイスアクション 実施要項(抜粋)

◎記録破りの猛暑の夏もようやく収まり、季節は足早に進んでいます。いくらか凌ぎやすくなった一方で、コロナと同時並行でインフルエンザの流行も懸念されています。暮らしと平和をめぐってもただならぬ事態が進んでいます。なかなか心穏やかではいられませんが、皆様、くれぐれもご自愛いただきますよう。会報174号をお届けします。

◎記録破りの猛暑の夏もようやく収まり、季節は足早に進んでいます。いくらか凌ぎやすくなった一方で、コロナと同時並行でインフルエンザの流行も懸念されています。暮らしと平和をめぐってもただならぬ事態が進んでいます。なかなか心穏やかではいられませんが、皆様、くれぐれもご自愛いただきますよう。会報174号をお届けします。