�@�@�@ �@�@�@�@�@�@

�@

�@

�@

�ځ@�@��

�v�X�̑S�ދ�����i�����j�ɉ��R����2���Q�� |

�����ǒ� |

�R�{�a�O |

1 |

�S�ދ�����ɎQ������ |

��� |

��g�Ԏq |

�@ 1 |

���ދ�2023�N�x������� |

������ |

�ԓc��t |

2 |

ICT������s���ȂǁA�w�Z�̌���𒆐S��

�\�\�ߌ�̊w�K�� |

������ |

�a�c�� |

3 |

�ӗ~�I�ȍ�i������i�W

�ٕ����𗬂̏�ƂȂ������[�N�V���b�v |

��� |

���쐟�Y |

4 |

2023�N�������@�ԐM�n�K�L�̏Љ� |

�@ |

������ |

5 |

��1��V���R���j�T�K�� |

�S������ |

���@�@�@�� |

14 |

���R���j�T�K�̊��z |

�����x�� |

���i�v |

16 |

�V���R���j�T�K�|�ނ̓��u�k�ؓ��v��K�˂�|�ɎQ������ |

���R�x�� |

�m�F���] |

17 |

�A���u�����̉�v��10�N�i2�j |

���k�x�� |

�Έ���� |

18 |

�A���@�o��ƃX�P�b�`�̗��@

�@�@�@�|���g�K���ҁi3�j |

�����x�� |

���Ԑ��Y |

20 |

�ҏW��L

�@ |

�@ |

�ҏW��

�@ |

23

�@ |

�v�X�̑S�ދ�����i�����j�ɉ��R����2���Q��

�@�����ǒ��@�R�{�@�a�O

�@��33��S�ދ�����A6��2���`3���A�����ŊJ����܂����B

�@�R���i�Ђ̂��ƂŁA����2�N�قǂ̓����[�g��c�ł������A�v���Ԃ�ɑS���̑�\���ꓰ�ɉ�܂����B

�@���R����͓�g����ƁA�����ǎR�{�̓�l���Q�����܂����B

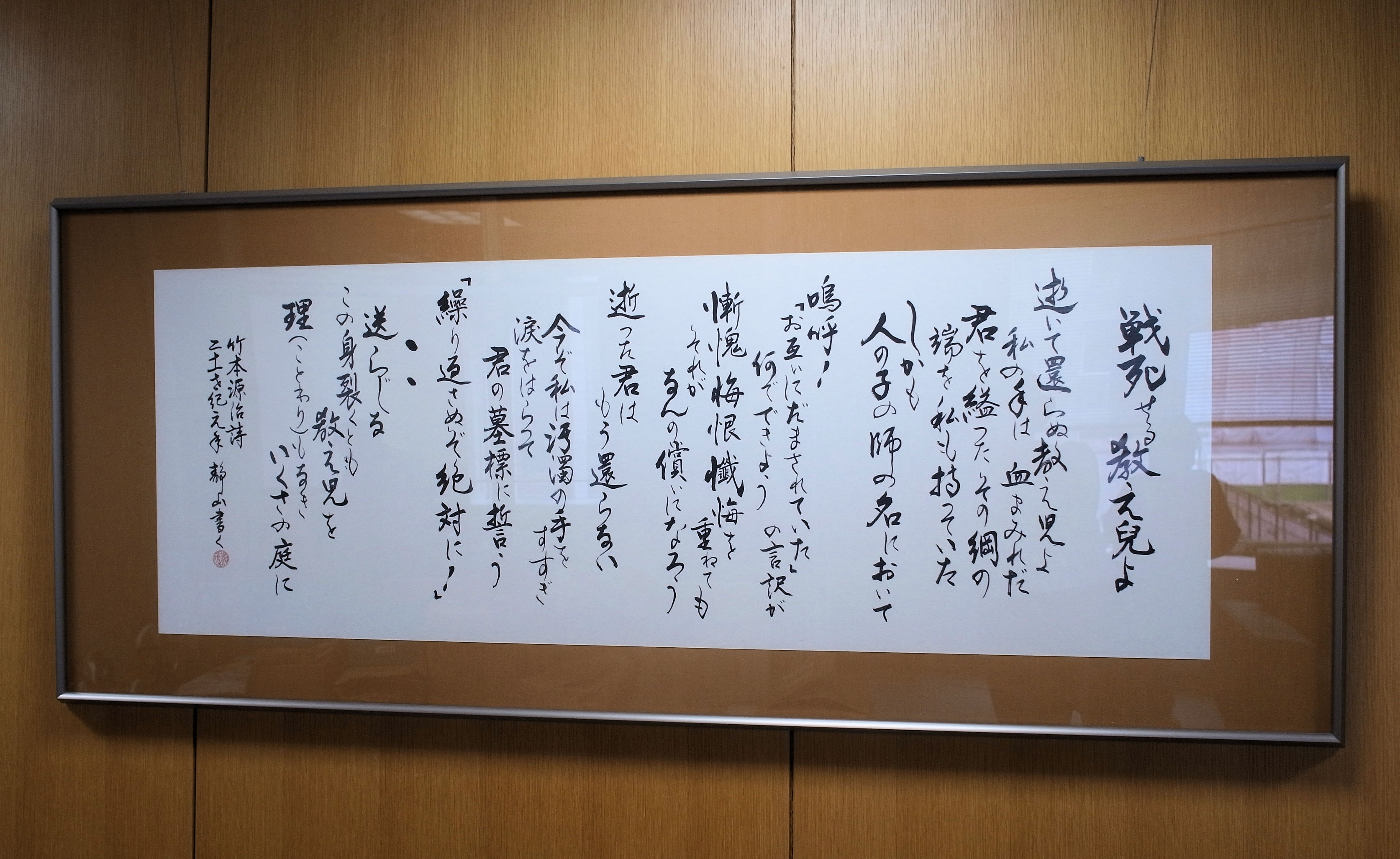

�@���̎ʐ^�́A��W��̈�R�}�B

�@�}�C�N�������Ă�����̂́A�����ǒ��ޔC�̈��A������Ă�����Z�R����ł��B�������̎�ނ̎�p

�⎡�Â̂��߁A���މ@���J��Ԃ��Ȃ���̎����ǒ��̂��d�������������ł��B�ߒɂȗl�q�������тɂ��o���Ȃ��y�V�I�p���ɁA��܂����Ɠ����ɁA

���݂��ݓ���������܂����B�@

�@����Q���̋L�O�ɁA������ق̕ʂ̊K�Ɍf�����Ă��邱�̊z���B�e���ċA��܂����B�|�{��������̢�펀���鋳�����棂̎���������Ă��܂��B���̖T��ɂ́A�������ǎ傳����|�ɂ�邱�̊z���f���Ă���܂����B

�@��V������O��ւ̓����̒��ŁA���߂Ă��̌��t�����݂��߂����Ƃł����B

�@����̖͗l�̕Ɗ��z���g�Ԏq���Ă��������܂����̂ŏЉ�܂��B

�@

�S�ދ�����ɎQ������

����@��g�@�Ԏq

�@2023�N6��2���`3���ɑS�����當����فE�G�f���J�X�������|�[�������ŃR���i�Ќ�ɑΖʂŊJ����܂����B���R����͎R�{�����ǒ��Ɠ�g(�����Q���҂Ɍo��̎x��������Ƃ̂��Ƃ�����)���V�����ő䕗�Ɍ������ċ��鋰��Q�����܂����B�������ƉJ�̒������ɃM���M���Z�[�t�ł����B

�@102���́A�g�̂͏�������҂Ȃ���A�S�ӋC�͍����u�S�̎�ҁv�B�ŁA�����������Ă��܂����B�L�O�~�j�u���́A�u���{��푈���Ƃɂ��Ȃ��A���@9���̐�������{�����邽�߂Ɂv�ŁA40�̔����������ٌ�m����(���_�D���q)�̒���̂��鐶�����I�S�g����قƂ��鐺�Ɉꎞ�Ԃقǎ���D���܂����I�I���g���ČR��n�߂��ɐ��܂�A���Z����Ɍ��@���w�сA�ٌ�m��ڎw���āA�f���炵������

�ɂȂ��āA�w�Z������Č��@�̑����b����Ă��邾�������āA�䂫�t����p���[�����������I�j���B�̓A�b�p��B�ޏ����S�ދ��̖��������Ă���闬��ł��n�낤�Ɗ��ł��銴���ł����B���������u���{�����@�͊�]�v�ɃT�C�������Ă��炢�Ȃ���A����Ȏ�҂�����ė~�����Ɗ���Ă������ǁA���R�͂��ꂪ�o���Ă���̂��낤���c�c�ƁB

�@���U��͗�����}�A����������邽�߂ɁA�n��Ŏ��g�܂ꂽ�A���m�s����̓w�͂Ɛ��ʂɊ��S���܂����B�u���R�͎��ɂ͐��ʂ������Ȃ������v�ƌ����Ă��܂��܂����B

�@����ς��āA���Z�v�V������18:30�`20:30�ɗ��o21�����}���ĊJ����܂������A�Q���҂ɂ����������Ă�����̂�����A���o�����A������Ă��Ă�������Ȃ��Ōl�I�ɐU�镑���l�������ĂƂĂ��c�O�ł����B���͎i��҂��u���A������Ă��鎞�͐Â��ɂ��ĉ������I�v�Ƃ��Ȃ�Ƃ��A��̕��͋C��ς���ꌾ���L�b�p�������Ăق����Ɗ��҂����̂ł����A���̎i��҂Ƃ�����A�����ӂ��������łǂ��ɂ��Ȃ�܂���B�����R�c�ɍs���Ă��A�{�\�{�\����������邭�炢�ŁA�S�̂ɐ��|�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł��B

�@���͒��߂ĉ��̊O�ɏo�邵���Ȃ��A�����ɗ���Ă��鈥�A����������ƕ����܂����B

�@�����̎Q���҂̑ԓx�ɂ́A�{���ɂт�����I�݂Ƃ����Ȃ������炠��Ⴕ�Ȃ��I���������A�ǂ�ȂɎ��̓������C�x���g�ł����A��]���������Ԃ͕���ɒ��ڂ���̂����ʂł���I����Ȑl�B�̈�����Ǝv���ƁA�p���������Ă��܂�܂���ł����B

�@�����͕��U��ŁA�����������y�����e�r�𗬊����Ɖ�����₵�Ɛ���p���ƈ��肵���������ǂ����̂��H�ɂ��Ĕ��\����R����A���ԕs���ɂȂ��Ă��܂��܂����B��͎��Ԓʂ�ł����B

�@�V�����������n�߂��̂ł�݂����ɏ�荞�݁A�u1����27���̒x��v�Ƃ͌����܂������A���ۂ͂���ȏ�B�����ԐV�����ɗh���h���Ă̋A���ƂȂ�܂����B�R�{����́A���������Ō��ǂ���A�ł���B

�@

���ދ�2023�N�x�������

�����ǁ@�ԓc�@��t

�@�~�J�̐���Ԃ̐�����6��25���A���U�w�K�Z���^�[�ō��ދ���44�������42���̎Q���ŊJ����܂����B�R�g�\�Z�̖@�Ă����߂�ꂽ��̍������ӂ܂��u���������������߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��������邩������Ȃ��v�Ƃ����A������̈��A����n�܂�܂����B

�@�c���ɓy�䏲����i���k�j�����e�`����i�����j��I�o���A�o�ߕ͏��쐟�Y����A��v�͓c���L�q�����ǎ����A�����v��͎R�{�a�O�����ǒ�����āA���F����܂����B

���c�ł́A���؈ꐬ����u���當���Z���^�[�v�̂Ƃ肭�݂Ƌ��珐���ɂ�

���āA���c�F�I���獂�Z���́u�����v���ψ���v�̏Љ�A��ʍݏZ�̕��c���ꂳ��͐푈�̌��������k����J���Ă͂ǂ����Ƃ̒�Ă��Ȃ����ȂǁA�������������܂����B

�V������I�o���A�ޔC����R�{����������i�����E����j�͌��a�q����i�����ǎ����E���R�j�̈��A���A������I���܂����B���̌�A�����m������̎w���̂��ƁA�a�₩�ɏΊ�ŋL�O�B�e���s���܂����B

����őI�o���ꂽ�V�N�x�����͎��̂Ƃ���ł��B

�@

2023�N�x����

��@�@�@���@�@���� �k

����@�@���� ���Y�@��g �Ԏq�@���c �G�i���R�����g�ψ����j

�����ǒ��@�@�R�{ �a�O

�����ǎ����@�@���� �m���@���� �W�@�c�� �L�q�@�ԓc ��t�@�a�c �i�V�j�@�@�@

�i�����j

���R�x���@�@��� �r���@�ߊ} �ˎq�@���c �G�b�@��� ���q�i�V�j�@�@�@�@

����x���@�@���� �ې��@���� ��

�����x���@�@���c ���N�@�ݖ{ ���Y�@

�����x���@�@���� �e�`�@�� ���@

���k�x���@�@�y�� ���@�팩 ����

����x���@�@�X�� �N�Y�i�V�j ���W �M�V�i�V�j

��v��@�@�� ��v�@�Y�c ���W

�ځ@�@�@��@�@���_ �͓�@�� �h���i�V�j

ICT������s���ȂǁA�w�Z�̌���𒆐S�Ɂ\�\�ߌ�̊w�K��

�����ǁ@�a�c�@��

�@�v���Ԃ�̈�������̑���A�ߌ�͊w�K��ݒ肳��A���R�����g�̑��c�G�Έψ������狳�猻��i��ɍ��Z�j�̌���ɂ��ĕ��������܂����B�@�́A�@ICT�iInformation Communication Technology�j�����ꋓ�ɂ����ފw�Z�̌���A�A�R���i�Ђ��o�Č���̐搶������Ȃ��[���Ȍ���A�ɏœ_�����Ă����̂ł����B

�@ICT���ɂ͐��k���̒[�����K�v�ł����A���Z�ł͌��݂��悻�S�������̌�������S�A�c�蔼���������l�w���i60,000�~�`70,000�~�j�B���R���͏����ł͑ݗ^�A���Z�ł͌l�w���ƂȂ��Ă��܂��B�����̑ݗ^�̓R���i����Վ���t���ʼn\�ƂȂ��Ă��邪�A4�A5�N��ɕK�v�ƂȂ�[�����������\�Z�ɂ��Č������ɑ��ėv�������Ƃ���A�u�킩��܂���v�Ƃ������ӔC�ȑΉ������͂Ƃ��Ă���A�܂��A���Z����ł͐��k�[���Ŗ����s��������A����ւ̑Ή��������̕��S�ɂȂ��Ă��邱�ƁA�����g�ł́u���Ǘ��҂̋����ȊO�ł̐�C�z�u�v��v�����Ă��邪�AICT�T�|�[�^�[�i���N����z�u�j�\�Z�͖��N�팸����Ă���A�Ƃ̂��Ƃł����B

����̐搶������Ȃ�����Ɋ֘A���āA���N���獂�Z�ւ��������ꂽ�V�w�K�w���v�̂ł̐V�����]���ւ̑Ή��Ȃǂ��������̑��Z���A�Ⴂ�u�t�̕�����u�Y�݂����L�ł��钇�Ԃ����Ȃ��v�Ƃ������t��������邪�A�u���b�N�ȋΖ����Ԃ��g���钆�ŋ���Ƃ����d���̖��͂��������邱�ƁA�����12�N�������Ƌ��X�V���ɂ���ċ����Ƌ����Ƃ��w�������������ƂȂǂ�����A���ʂƂ��ċ����̗p��������w�����A���u�t��������Ȃ��Ƃ�������������Ă���Ƃ̂��Ƃł����B���R���ł͂��܂�50��E60��̋��������������̉ߔ������߂Ă���Ƃ������Ԃ�����܂����B

�Q���҂̊F����́A�������̒n��ڍs�̌���A�Ƌ��X�V���Ŏ��������Ƌ��̍���ɂ��āA�Ζ��]�����x�̌���Ȃǂɂ��Ă̎��₪���܂����B

�����������猻��̌���̒��őސE�������ł��邱�Ƃ͉����B�ސE�����Ƌ��X�V���Ŏ������̖Ƌ��������Č�����������邱�ƁA����\�Z���i�����������j��w���萔���P�����i����S����������猤���҂ɂ�鏐���j�Ȃǂ̏����ɐϋɓI�ɂƂ肭�ނ��ƁA�����g��Â̋����̗p������u���u�Ă�[�~�v�̃X�^�b�t�Ƃ��ĉ������邱�ƂȂǁA�������яオ���Ă��܂����B

���̌�̎Q���Ҍ𗬂ł́A�q�~�s�Ői��ł���q�~�s���}���ق̖��c�����̂Ƃ肭�ݕA�܂��A���T(��)18�F00����q�~�w�łƂ肭��ł���u���悤�Ȃ猴���A�N�V�����v�ւ̎Q���Ăт����Ȃǂ�����܂����B

�@

�ӗ~�I�ȍ�i������i�W

�ٕ����𗬂̏�ƂȂ������[�N�V���b�v

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@����@���Y

�@���ދ���23���i�W���A���R�����U�w�K�Z���^�[�����ɁA6��20�������A6��21���`25���̓����ŊJ�Â���܂����B���̍�i�W�ɂ�24�l�i��3�l�����^�j���o�W���A50���_�̍�i�Q���W�܂�܂����B

�@�o�i���ꂽ��i���͌���܂������A�G�悩��ʐ^�A

���A�؍H�A����A������A�N���t�g�A�����E��|�A����܂ŁA�l�X�ȕ���̈ӗ~�삪���ׂ��܂����B

�@�]���ɔ���Ȃ��o�i���������߁A���ݒ�̍ہA�����m�����̔��f�ŊԎd�������炵�A�������Ɗӏ܂ł�����Â�������܂����B�ӏ҂ɂ͂������Ă��ꂪ�D�]�ł����B

�@��i�W���n�܂��������A�ӗ~�I�ɍ�i���Ă����l�����̍���������݁A���S������A�n��ӗ~�������č�i���ł��Ȃ���

���Ă��܂��B����ɑ��āA��r�I�Ⴂ�w����̍�i�o�W�����Ȃ���Ԃ������Ă��܂��B��i

�W�ɏo�i�����Ă����Ⴂ�l��T���w�͂��A��i�W�S���ҁE�����ǁE�x�������ɂ͋��߂��܂��B

�@����҂ɂ��ẮA�o�i�҂������������l�����S�ł����A�G�鍂�Z�̐��k�����w���Ă��ꂽ

��A���U�w�K�Z���^�[�ł̍u���̎�u�҂��u���I����ɗ�������Ă��ꂽ�P�[�X������܂����B

�@������A��i�W3���ڂɁA���c�F�I���ɂ�郏�[�N�V���b�v���s�Ȃ��܂����B��u�҂͎�t���Ԃ̎҂����A�Ƃ����]���̂�����ƈႢ�A���ېF�L���ȂƂ肭�݂ƂȂ�܂����B

�@2���ڂɗ��ꂵ���������A���[�N�V���b�v��`�̊Ŕ����āA�u���[�N�V���b�v�͂ǂ̂��炢���Ԃ�������܂����H�v�Ƌ����������Ă��܂������A�����A�����b�R�̐l�i�A�i�X�o�b���t���[������j���čė��A�u�t�̓�����҂��Ă��܂����B���̐l��������āA���c���̎w���̉��A�]�ˎ���̐�G�Ŗ�l�Â�����y���݂܂����B�v�킸�m�炸�A���[�N�V���b�v���ٕ����𗬂̏�ƂȂ�܂����B

�@

2023�N�������@�ԐM�n�K�L�̏Љ�

�@����o���A���ԐM�n�K�L�ɓY����ꂽ���ӌ��E�R�����g�����Љ�܂��B

����͑���Q���҂̊F����ɂ́A�������z�肵�܂������A�ҏW�҂̃~�X�ł̌뎚��ϊ��~�X�A�܂��f�ژR��i���͂����L���͂���̂ł����A�ۑ��Ɏ��s�����̂ł��傤���H�j�Ȃǂ���������܂����B�ނ�ł��l�т���ƂƂ��ɁA�����������̂�S����̊F����ɂ��͂��������܂��B���x���ʁA��������������

�@�q���R�x���r

�Ԗ@�m�q

���ی��{�݂ɒʂ��Ă��܂��B

�S�g�̘V���i�s�\�h�ł��B

���C�ɂ��Ă��܂��B

��R�g�ɔ��ł��B

���a�ł��邱�Ƃ��������߂܂�

�����@��

�@�c�ĂɑS�ʓI�Ɏ^�����܂��B����̊F����̂������ƈ�w�̂������S�������Ă��܂��B

�@�����v��ŏq�ׂ��Ă���悤�ȏd��ȏ�ł��̂ŁA�Ђ��������Ă���킯�ɂ͂����܂���B93�̘V�g�ł����A���9���̉�A������ׂ�cafe�Ȃǂ̒n�抈���ɁA���Ƃ��Q�����Ă��܂��B

�镔�@��

�@��N�x�Ɉ��������A������w�̔��u�t�����Ă���܂��B�C�S�~����A�ЊQ���̒��������������Ă���܂��B

�@�n��������ږ�����Ă���A���s�̎��g�݂Ȃǂ��Z�������Ă��܂��B

�@���N�͑S���̎����̊w�Z�����R�ŊJ�Â��邽�߁A���n���s�ψ����Ƃ��đ������Ă���܂��B

�@���̂��߁A����͑����炯�ł����A��ɂ͔~�A�`�A�L�E�C��A���Ă���A���N�̓p�p�C�����A���Ă��܂��B

�@�c�Ăł́A�C���@�Ɩh�Ђɂ��Ă��G��Ă���������Ǝv���܂��B��낵�����肢�������܂��B

�Á@��M

�@�_��ƂƉ��|�Ŏ��R�ƑΘb���Ȃ��猳�C��������Ă��܂����A�N�����̑̂ɂȂ��Ă��܂��B

�@�ŋ߂̍����O�̏�����ɂ��A�ǂ����Đl�Ԃ͐푈�ɍm��I�Ȃ̂��A���ɁA�䂪���́A���E�Ɋ����镽�a���@�������A���̐��_�����Đ��E�����[�h���ׂ��Ȃ̂ɁB�X�ɂ܂��A�N�̌��t�ł����� �u�l�̖��͒n�������d���v�̈ꌾ���]���Ɏc���Ă��܂����A�ŋ߂̖��S�ȏo���������Ă���Ɩ������ȂƂ��v���܂��B������F�O���Ă��܂��B

���@����

������A�F�O�B

���@�r��

�@4���F�t�̌𗬉�Ō�y���U��B

�@5���F�V���R���j�T�K�Œ����𗁂тĖk�ؓ��ց\�\���ދ��̊F����Ƃ킢�킢�Ɗy�������Ԃ��߂������Ƃ��o���܂����B�g�W�܂�h���Ă����ł��ˁB

���@���Y

�@�吨�̐l�̒��ł́A�b���������܂���B����i��ł��܂��B�c�O�Ȃ��猇�Ȃ��܂�

�A�@�ܘY

�@�n��O�ɏo�邱�Ƃ͏��Ȃ��A�n����łڂڂ���Ă��܂��B

���c�@�b�q

�@��y���̎U��͂ƂĂ��y���������ł��B����� ���������킸�Q���ł��܂��A���ꂩ�����낵�����肢�������܂��B

���c�@�s���q

�@�ސE��A�߂����ĂȂ��̂ŁA���Ԃ̏��̃C���v�b�g�݂̂ł��B�i�A�E�g�v�b�g�̂قڂȂ������j�B

�@�����ł��A���f�͂̎�̉����C�ɂȂ�܂��B���k�B�Ɓu�ǂ��v���H�v �Ƃ��u �����v���I�v �Ƃ��Ƃ肵���̂��A�L���Ȏ��Ԃ������Ǝv���Ă��܂��B

��q�@�M

�����b�ɂȂ�܂��B

����@���Y

�@����A�������Z�̒C�c�F�Y�搶�̍u���u���Εʐ_�Е����Ɖ��R�̑����v���܂����u�]�ˎ���ɂ��������c���Ă���v���Ƃ������Ă��炢 �A�т����肵�܂����B���j�� �����̐i�W�ɂ�菑���ς�������̂ł��邱�Ƃ��������܂����B���R�Õ�����ǂމ�ł̊w�э����͑��ς�炸�ł��B�h��̓Y��W�ɂȂ��� 7�N�ڂ��}���Ă��܂��B����ł��V�������͂�����ƁA�ǂ߂Ȃ�����������A�Y�܂���������A�y�������Ԃ��߂����Ă��܂��B

�͌��@�a�q

�@�ŋ߁A���ɔN���������悤�ɂȂ�܂����B�������v���悤�ɂ͂͂��ǂ�Ȃ��̂ŁA�����C���C�����܂��B������̖����������I�ɂ�炳��Ă��āA��ςł��B���f�����͂����Ȃ��悤�ɂ���Ă��܂��B

�͓��@��q

�@���81�ɂȂ�܂����B

�@�����ł͌��C�ł���Ă������ł����A�Ƒ��ɂ͢�����Ȃ���A���������Ȃ��Ł\�\�\��Ƃ��������Ă��܂��B

�ߊ}�@�ˎq

�@�R���i�E�C���X�͂܂��܂��v��ʂƂ���ɐ���ł���悤�ŁA�p�S���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�̗́A�C�́A���́i�H�j ��������Ă��Ȃ��ƑO�����̍s�����ł��܂���B�����낤�̂��c�B

���c�@�G�b

�@�v���Ԃ�ɊJ�Â��ꂽ�𗬉�A���R���j�T�K�ɎQ���A�����������Ɏv�������Ȃ��ĉ�Ċ����ł��B�����̕��Ƙb�ɉԂ��炫���C��Ⴂ�܂����B���ꂱ�����ދ��̌��_�ł��ˁB

���_�@����

�@���R���ȑ�w�ŋ��E�ے��Ȗڂ���ŋ����Ă��܂��B

���@�͎q

�@�l�͔N��萊���Ă����̂��Ƃ���������O�̂��Ƃ�����������X�ł��B

�@1�l��炵�̕��Ƃ̊��S���ƕ�炵�ɓ���܂����B

�g�O�����Ɂh�Ǝv���Ȃ���Ȃ��Ȃ������͂Ȃ�܂���B

�����@���l

�@�����Ƃ����b�ɂȂ��Ă��܂��B���㋤��낵�����肢�������܂��B

����@��

�@�������l�Ō��C�ɂ���Ă��܂��B

�c���@�L�q

�@���N�̏��߂���}�ɁA�g�̏̌����ȕω��ɔY�܂���Ă��܂��B�E���̕G���җ�ɒɂ݂܂����B���ꂪ��i�������Ǝv������A�я��v�]�ɔY�܂���āA�������ǂŁA�s���������܂�܂���B�v�̑̒����}�ɐ[���ɂȂ�A���Õ��j���������ł��B���悢��A�V�V���ɓ˓����܂��B

�����@�G��

�@4�N�O�ɔ]�[�ǂŎ��������Ȃ��Ȃ����̂��A���̌�̓w�͂ł����܂ŕ������܂����B�����V���Ɗi�����Ă��܂��B

�����@���q

�@����5����70�ɂȂ�܂����B

�@��K�i��������C���ł����A�܂�������ΐ�y����ŁA���ς�炸��y�҂ł��B

�@�u�܂������Ă��܂��v�Ƃ������ݏؖ��̂���ŁA���N����i�W�ɏo�i�����Ă��������܂��B�����b�ɂȂ�܂��B

���R�@���T

�@��N�Ɠ����ł����A�_��ƂƎ��X�A�R����������ي����B���܂�FB�ō앶�i���̑̑��ɂȂ�܂��j�Ƃ��������X�ł��B

��g�@�Ԏq

�@�^���@�̑��̎w���҂Ƃ��ċ��� 7�������āA�����ق̎w���ɏ����āA�ꂵ���ʔ����Ȃ��̑��ł��B

�@�����吺���o���Ȃ��A�g�̐ڐG�����֎~��Ԃł����A�Ί�ŐS�̌𗬂����Ȃ����Ԃ��Ă��܂��B���R�̌����[�_�[�Y�N���u�� �������A80���߂��Ă��A�R��E�҂̎p�ő�����̂��D���� �u�Ԏq����Ƃς������̊ώ@�� �v�܂� �����グ�Ă��܂��đ��Z���ɂ߂Ă��܂��B�N����l����ׂ����Ə�ɔ��Ȃ��Ă��܂��B���Ȃ͉��ł����邻���ł��B

�����@���]

�@���N����N�Ɠ������A���w�Z�ŏT��1��i4���ԁj�A���w���ɓ��{��������Ă��܂��B�ȑO�́A�����A�x�g�i������̊w�������������̂ł����A�ŋ߂� �l�p�[������̊w���������Ă��܂����B����ɂ͕s�Q���ł����A����������F�肵�܂��B

�ԓc�@��t

�@�E�N���C�i�̐�͏������A���a�̖��ōL���ɏW���A�R�������̑��k�����Ă���B���f�B�A���^����`������Ȃ����ǂ��������A�Ȃ�Ƃ��������Ǝv���������̍��B

�n��@��m

�@��N�x�܂ł́A�T2���A���u�t�Ƃ��Č���ɂ��ז����Ă��܂������A�{�N�x�͎���Ő×{���Ă��܂��B

�@�������������ދ��̐搶���Ƃ��낢��Ȋ����ɎQ���������Ǝv���Ă��܂��B

�a粁@����

�@�ސE��A�ĔC�p�i�t���^�C���j��4�N�ڂ��߂����Ă��܂��B �я��v�]�A�R���i�A�w�̃P�K�ȂǁA�̂Ɋւ��鐔�X�̎�������1�N�ł����B

�@���̒a�����܂ŁA�T�d�ɉ߂������ƍl���Ă��邱�̍��ł��B

���Á@�W

�@���₩��œ��X�Z�������Ă��܂��B���ō��N���撣���Ă܂����A�R���i�̉e��������̂��A����܂łƈႤ���o�ŁA���k�ɒ�ʂ��̖��邳�Ƃ������̂��Ȃ��悤�ȁc�B�ǂ�����ނ��Ă��ۑ����ŁA���b�゠��H�ł��B

�O���@��

�@���R���ȑ�w�̔��u�t�����N8���ŏI���܂��B10�N�Ԃ��܂����B

���ꂩ��͈�ʑ��Θ_���킩��₷����������y���݂̐��E�ŗV�т܂��B

��p12 �W2023�N�x�\�Z��

��ʉ�v�@�x�o�@���Ɣ��79.320��109.320�ł́H

�O���l�@���w�E���肪�Ƃ��������܂����B���������Ƃ���A�����ǂ̋L�ڃ~�X�ł����B����ł͒������Ē�Ă��A���F���Ă��������܂����B(�����ǂ��)

�@ |

�R���@���q

�@�����b�ɂȂ�܂��B�u�V������O�v�Ƃ������t��������O�̂悤�Ɏg�p����鍡�̓��{�B���̐����Ă���Ԃɕ��a���}�������B����Ȑ��̒������ǁA�N�ǁA���b�̌��A�f��T�[�N���A�n�C�L���O���X�A�y���ނ��Ƃ��Y�ꂸ�ɐ����Ă��܂��B

�R�{�@�a�O

�@���ދ��̂ق��A���k�l�b�g���[�N�A�N���ґg���ȂǂŁA�e���ɂ͂ł��Ȃ���ڂ����������Ă��܂��B�����āA���N�x�́A�c�n������̉�v�S�������̎����Ɉ���ꓬ���Ă��܂��B�]���X�C�b�`�̐�ւ������܂��������A�����悤�ȃ|�J�̘A���ł��B

�@�V�ꂪ��l�ŏZ�ދ����̎��Ɓi�Г�60km�j�ɁA�قڏT���ʂ��A�����o�������A����A�_��ƂȂǂ�����Ă���t�������Ă��܂��B�_�n�͑�����ƍk�ς����͂��܂����A�앨�́A���A�C�m�V�V�A�n�N�r�V���Ȃǂɍr�炳��܂��̂ŁA�y�̒��́A�W���K�C���A�T�c�}�C����L�N�C���A�ʂ˂��A�j���j�N�Ȃǂ������ׁX�ƍ���Ă��܂��B�܂��A�킪�Ƃ̒�ƁA�ߏ��ɏZ�ޑ���Ƃ̒�ŁA�g�}�g�A�L���E�����͔̍|���y����ł��܂��B����ɁA3�q�����ꂽ�͐�~�̍k��n�̈�p���A�Ȃ̗F�l�̔_�Ƃ���ɂ��肵�A�k�삵�Ă��܂��B�ʃl�M�͎��s�ł������A���瓤�A�W���K�C���A�Y�b�L�[�j�Ȃǂ��H�����킵�Ă���Ă��܂��B���E����ȏ�Ƀ`���[���Z�ȓ��X�A���������ĕ������l���邢�Ƃ܂Ȃ��A������Ă���܂��E�E�E�B

���c�@�A���Y

�@�ߘa5�N5��1���Ɉ����z�������܂����B�Z����467-2����467-1�ɕς��܂����̂ł�낵�����肢�������܂��B

�ĎR�@����

�@�k�ؓ��ł́A�����b�ɂȂ�܂����B

���肪�Ƃ��������܂��B

�a�c�@��

�@��N�Ăɕ��������܂����B�قږ����{�݂��a�@��K�˂���X�𑗂�Ȃ���A�����̐l���̍Ō����苭���ӎ�����悤�ɂȂ�܂����B��̈�i�����ƂƂ��Ɏ����̐g�̉��̐������n�߂܂����B���͎g��Ȃ��Ȃ��������̂��̂�����A�����J���𗘗p���n�߂܂����B�̂Ă��ɂǂȂ����ɗ��p���Ă��炦��̂̓z�b�Ƃ��ėL���ł��ˁB

�@

�q����x���r

�Έ�@�~��

�@�����F�l�̂��x���E�������������A���肪�Ƃ��������܂��B�v�w�Ō��Ă��܂��B

�@���A4�N�قǑO���F�m�ǂ������A�s���Ńf�B�P�A�ɒʂ��A86���}�����܂����B

�@�������ő̗͂͂���C���͂��������Łu�w�Z�֍s��?�҂��Ă���Ă� ������������B�b�������Ƃ��Ȃ��Ɓc�i�H�j������s���B�v �����̉������ȂɔC���A���R�C�܂܂� �c�G�R���C�t���y����ł��܂��B ����}�B

�����@��

�@4������V�鍂�Z�ɏT12���� �q�~�r���[�e�B�[�J���b�W�Ɋu�T��4���� ���Ƃ�S�����Ă��܂� �B�Z�����I

����@�b���q

�@���������b�ɂȂ�܂��B����͍��A���{�݂ɓ����Ă��܂��B���ւ��ǂނ̂������ȗl�ł��B������B

���@�h��

�@�����炱����� �{�����e�B�A�ŏo�����Ă��܂��B���ꂪ���N�̑f���Ǝv���Ă��܂��B

���ہ@�G��

�@�����A�A�nj��Ŗ�����ꂸ�B�Ԃ��K�^�K�^�ŁA10���̎Ԍ��ŏC���ƕ�����50���~������Ƃ��\�\�\�B�p�\�R�������O�̓��B�o��͂��ߑ�����Ȃ�B�����̐�������悻�ɐ푈�̂��߂̑��łȂ�Ă܂��҂炲�߂�ł��B

���c�@����

�@���ς�炸�G�`��������Ă��܂��B85�ɂȂ������ǁA�c�ɂ̃`���[�s�ւȂƂ���ɏZ��ł���̂ŁA�Ԃ̖Ƌ��͒f���ĕԔ[���Ȃ����`�`�I�I�i�c�Ă̓������������A�i���g13���ɗ��܂����A���}�g�ɕ��匾���Ă��������B�j

���ˁ@�I��

�@�����E�����E�����̈�����ݒu�҂̍��Z3�Z�Ŕ��Ƃ��ċΖ����Ă��܂��B���Z�������ƐG�ꍇ���i��n�荇����j�y�����𖡂키�Ƌ��ɁA���Ȃ̉��[���A�ʔ�����̊����Ă���Ƃ���ł��B�����ɔ��u�t�̕s���肳��̌����A��̐搶���̖Z������T�炩�璭�߂Ă���Ƃ����̂�����ł��B���E���̑ҋ��ƒ萔�����P���āA�N�������Ȏw������w���̖ʔ����A���[���𖡂키���Ƃ��ł��鋳�猻��Â��肪�K�v���Ɗ����Ă��܂��B

�����@�F�q

�@��ς����b�ɂȂ�L��������܂��B�����ƁA���A�l�Ō��C�ő����������Ă���܂��B

�@����d�ˊO�o���܂܂Ȃ炸�A���̏�v�̊ŕa�ɓ��X�Z�����߂����Ă���܂��B

�@�����̑���̐�������F�肵�Ă���܂��B

�{�c�@�`��

�@�}�C�i�J�[�h�̎���ɍs���܂����B�J�[�h�̎ʐ^�����Ĝ��R�Ƃ��܂����B���̐��̃p�X�|�[�g���ƁB�{�l�m�F���ł��Ȃ��Ă��A�����Ɋ炪�ʂ��Ă���悢�A��o�L�ڂȐ����̌������m�F���܂����B����Ȏ��A�Ή����Ă��ꂽ�s�E���̏������A�u�������Z�ɂ����{�c�搶�ł��ˁv�Ɛ��������Ă���܂��� �B���̏�Ȃ������������ł��B�N�ł��l?

�O��@���͂�

�@�������ɂ��Ȃ�a�@�ցB�u�⓹�̂���[�R�����̃E�H�[�L���O�͂��߂�v�ƁB�s�̌��f���ʁu�A���R�[���ƊÂ����̂̓_����v�ƁB��߂ĂȂ����ǁc

��J�@����

�@6��25���́A�����őS���p�[�L���\���a�F�̉�̑�����邽�߁A�c�O�Ȃ���o�Ȃł��܂���B

�@���́A���݁A�q�~�����ӏ܉�ɑ��� ���a�Ő푈�̂Ȃ��Љ���F���Ċ������Ă��܂��B

�@�c�Ăɂ͎^�����܂��B

�R���@�����Y

�@���C�̏o��c�Ăɐڂ��A��܂���Ă��܂��B�x���E�^���ł��B������F�O������܂��B

�@�|�{��������̓Q�܂Ȃ��悤�ɁA����^���⋳�犈�������Ă�������ł����c �B����2��́u9����9��v�̃X�^���f�B���O�ɎQ�� �B��҂��u���̏��l�v�̉a�H�ɂ����Ă͂Ȃ�܂���B

�˓c�@��

�@�V�V���ɖ������閈���ł��B�S�g�Ƃ��ɐ���������������ł��B���ꂩ����A�l�̌𗬂̕��@�Ƃ��āA�X�}�z����Đe���𑱂������B

�@

�q�����x���r

�r�@�q�a

�@���N���ʐ^���o�i���܂����B ����2 or 3�N�� �撣�肽���Ǝv���Ă��܂��B

�r��@�M�v�Y

�@�����A�ГS���}���X���i�a�C���Z�ɒʊw�����H���Ձj���������walking���Ă��܂��B�i8�N�ڂɂȂ�܂����j

���@�i�v

�@����̖k�ؓ��ւ̗��j�T�K�́A�u���A�s�ρA�h�͂������闷�ł����B

���c�@���N

�@�䂪�Ƃ̌����ɂ� �c�o���̑���4����܂��B ���̂�����2�Ŏq��Ă����Ă��܂��B��ł͐����傫���Ȃ��Ă��đ��������O�ł��B������ł͗���g�߂Ă��܂��B��2�̎q��Ăɕ������Ă��閺���A�������グ�āu�l���c�o�����q��Ă͑�ςȂ��B�v�� �ƂԂ₢�Ă��܂����B

���{�@�k��

�@�a�@�ւ̒ʉ@�����ۂ̂悤�Ȑ��������Ă��܂��B

�ݖ{ ���Y

�@���N1���O���ɕ�Ƌ`���Ƒ������ŖS���Ȃ�A2����49���@�v�����܂����B3�����߂ɂ́A�����ɑ�2�q���a�����āA3��4���Ɨ��A��Ə�̑��̕ۈ牀(�Г�25km��1���Ԃ�����)�̑���}���������A�o�^�o�^���������������܂����B���N���ʖ썂�Z�ɏT6����(�T2��)�̔��u�t�Ɣ_���(�u�h�E�E���)�̐��������Ă��܂��B

��@�O�d�q

�@�X�֎����14���i���j�܂łɓ͂����ǂ����s���ł��B

�|���@�ǗY

�@�������̌o�ߕA�����ɂ��Ă͂悭�����ł��܂��B����J�l�ł��B

�@���ɂ��Ă͌��Z�̒��ɂ�����������܂��A���̌�̕ω�������̂��ۂ��ɂ��Ă킩��Ȃ��܂܂ł��B2500�~�̐U�荞�݂ł�낵���̂ł��傤���B�U���p���͂ǂ����܂����ˁB

����@����

�@������́A�������̗��K�����̂��߈ϔC�������܂��B

�O��@�ʖ�

�c�Ď^���������܂��B

�F�X�Ƃ����b�ɂȂ�܂��B

�g�i�@����

�@�c�ĂɎ^�����܂��B

�@88�̔����߂��܂����B��N6���A�S�؍[�ǂ̎��Â����A���݂͖����̖�ŗ\�h���Ă��܂��B

�@���a16�N4���A�V�������܂ꂽ�����w�Z��1�N���ɁA5�N���܂œO�ꂵ���R����`��������肱�܂�܂����B����̗͂͑傫�Ȃ��̂ł����B���A�ݓc�����̂��ƂŁA�R���g���A�����`����ւ̈������i��ł��܂��B�����ċ�����Ȃ����Ƃł��B

�@���ދ��̊������傫���i�ނ��Ƃ����҂��Ă��܂��B

�@

�q�����x���r

�@����

�@3�N�O����A�𗬃Z���^�[�ő싅���ĊJ���܂����B�n��X�|�[�c�͊y���߂܂��B

���@�G�v

�@2019�N5��28���́g�������h �ȍ~�g �k�ؓ��T�K�h�ɎQ���B�g�k�ؓ��̌j�сh�� �ΐ̌k�J�A�W�]�䂩��V�Ɍ������Ă����藧�f�R��ǂ̑s��Ȍi�F�����\�ł����B

���{�@�`��

�@�H���̗p�ӁA�������ɍs���A�V����ǂށA�U���A�����A�Ǐ��A�S���ł�������̂ł����A���ɂ���ėD�揇�ʂ����āA�ł��邾���̂��Ƃ�����Ă��܂��B

���@�ꐬ

�@��N���炨����܋��當���Z���^�[�̎����ǂ�����Ă܂����A��X�������̎��ɔ�� �A��w��w��w�A����̃\�t�g�� �A�܂苳������e�₳��ɋ������Ɏ���܂ʼn���E ��ꉻ���A�[���N�s���Ă��邱�Ƃ�Ɋ����܂��B

�@ICT�ɂ��Ă͋ƊE�� ���v�ƌ��т��āc�B

�ؑ��@�M�s

�@�ߘa3�N�x�������āA������������g�������܂����B���͏T2��A���œ����E�w��ł���O���l�ւ̓��{��w�������Ă��܂��B

���O�@���I

�@���������ɐ����Ă��܂��B

�@���N�ł��邱�Ƃ̂��肪�����́A���ł��Ȃ����͂�����܂��ł����Ă��A�����ꂽ���ɐg�ɂ��݂Ċ����܂��B

�����@�e�`

�@Zoom�Ŋw�K��ɎQ���ł��邱�Ƃ�m��܂����B�����̂͂��̊w�K��ɂ��Q���ł���킯�ł��B�ʔ������̂�����܂��ˁB���I�ȓ��e�������ł��Ă��邩�ǂ����͕ʂɂ��Ăł����B

���c�@�F�I

�@��� 3�N�Ԃ�ɍĊJ���ꂽ�u���R���j�T�K�v�� 28���̎Q���āA����ɏI�����邱�Ƃ��ł��܂����B�k�ؓ��̐ΐ؏�i����j�̔��́A���N�����ւ̎��ݓƎ��̌o�c���O�� �J�L�̗{�B�ɂƂ肭�ޗE�a���Y����В��̘b�ȂǁA�ǂ����ۓI�ōăX�^�[�g�ւ̊m���Ȉ���ƂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�u���s�ψ���v�̐��� �ꏏ�Ɏ��g���X�Ƃ���т����L�ł��܂����B

���@��

�@�R���i�Ђɂ����č����c�����K���~�Ȃǂ��Ă��܂������A����Ɛ���ȗ��K���ł���悤�ɂȂ�A�E�y�̖�̗��K�ɎQ�����Ă��܂��B�������������Ȃ�܂������A���C�ɂ���Ă��܂��B

���q�@���T

�@�c�ĂɎ^�����܂��B

���ԁ@���Y

�@����A����̏W���ɎQ�������Ă�����Ă��܂��B���N�́A���̢���[���b�p�̃��[�X�z�X�e�����̃X�P�b�`�Əo��̗�����e�[�}�ɃX�s�[�`���邱�ƂɂȂ�A����Ȃ��l�O�ł̘b���ɍ����Ă����̂ł����A�㔼�ɂ��ꂼ��̕��̗��̘b���������ł��āA���������ٓ������������A���ӂł��B

�@

�q���k�x���r

���@�g�V�q

�@���������b�ɂȂ��Ă��܂��A�̒��͓��ɖ��Ȃ����C�ɂ��Ă���܂��B�i���肪�������Ƃł��j���炭�K�}�����Ă����H����ȂǂɎQ������悤�ɂȂ�A�v���Ԃ�ɉ���F�B�Ɨǂ����Ԃ��߂����Ă��܂��B

�Έ�@����

�@GW�ɑ�w����̒���6�l�ō��n�֍s���܂����B�C���R�����炵���Ƃ���ł��B�������A�~�̌��������b�ɕ������Ƃ��o���܂����B���x�͍��n�̐�������Ă݂����ł��B

�@���n�̓~���v�w�ɕ�����

�@

�Έ�@����

�@���������܂Ō��C�ɉ߂����Ă���܂��B

�@�̗͒m�͂͂߂��܂��������Ă���܂����c�B

�����b�ɂȂ�܂��B

��v�ہ@�Ύq

�@����2�N�ڂł��B

�@������l�ڂ��o�Y��A���A�蒆�ł��B�@���j�O�Ύ��́A�C���C�����^���Œ��B�����o�g�����J��L���Ă��܂��B�O�Ύ������ ��l�C�Ȃ����ł��B

���{�@��

�@�q�~�����ق̋Ζ���13�N�ڂƂȂ�܂����B���݁u�q�~�ʐ^����2�v�̕ҏW�ŖZ�������Ă��܂��B�n��ł͘V�l�N���u���̃y�^���N�T�[�N���ŁA���T�A�u���N�ƌ𗬁v�Ŋy����ł��܂��B

�@�����ǂւ̎��� ��N�ł������A�����j���A�}���������������܂������A4���̋@�֎��ɂ� 1�N��y�̕��X�ƂƂ��ɍڂ��āA�ǂ�Ȋ�Ō��܂����̂��^��B

�@���{�l�@�����̂��j���́A���̔N85�ɂȂ�ꂽ���ɁA�e�x����ʂ��č����グ�Ă��܂��B�������Ɋ�Â��ĊY���̕����s�b�N�A�b�v���Ă��܂����A�����ǂŏ������Ă��閼��ɁA�K���������N�������������L�^�ł��Ă��Ȃ��ꍇ������A��̃Y���������邱�Ƃ����邩������܂���B�������炸���������������B�i�����ǂ��j

�@ |

��g�@�B��

�@2023�N3���Ɋ��S���^�C�����܂����B52�N�ԁA�����I���ċ߂܂����B�S���Ă���̂́A���E�������ۂ���|�s�����Y���ł��B��������ǂ�ŁA���������āA���ƋY��Ă��܂��B�y�Ɛړ_�̂��鐶���������ł��B2022�N�ɍȂ�S�����u�Ƌ��v�����ł��B

��g�@��

�@�k�ؓ��i���R���j�T�K�j�́A�L�Ӌ`�ł����B�����b�ɂȂ�܂����B

���{�@���q

�@�����ւ̎Q���́A����Ȃ��Ă���܂����A�A�т̕K�v���͋��������Ă���܂� �c�ď�����F�X�w���Ă����������肪�Ƃ��������܂��B

�팩�@����

�@���ς�炸���ƎR�̊Ǘ��ł��B

�_�Ǝ��ނ��l�オ�肵��ςł��B

�O��@��O

�@�����g��]������ސE��A���R���J���g����c�̏��L�ǂŁA�����ǎ����Ƃ��ďT20���Ԓ��x�����Ă��܂��B

�R�{�@�_

�@�����͎��̍s���Əd�Ȃ��Ă��茇�Ȃł��B

�@���ς�炸�Ƒ��z�ɐG��閈���𑗂��Ă��܂����ɂ������炯�ł��B

�@�ł��A���ʕ�������Ɗ�т��{�����܂��B���̐�����F��܂��B

�@

�q����x���r

�ԍ��@��

�@�s���\��\���ɂ�ł���ԂɕԎ����x��Đ\����܂���B

�@6��25�����܂ŁA���y�̍s���ƃ_�u���Ă��܂��܂����B�i��i�̔��o�ɂ͎��͂ōs���܂��B�j

�@�C�������� �Ď��B���y�̊Ԃɂ������g�D�̊����ɎQ�����Ă��܂����A�s���́A�s���͈͂��ቺ�A�k�����Ă��܂����B�l��100�N ����A�܂��悪�����ƌ�����悤�ȁA�����ł��Ȃ��悤�ȁA�ςȐS���̂��̍��ł��B

�����@��q

�@���̊Ԃɂ� �l��100�N�ɂȂ��Ă��܂����B�ƂȂ�ƁA�����������������Ă��Ȃ�������܂���B���C�ŁA���̒��̈ڂ�ς��ɕ��𗧂ĂĂ��܂��B�i 92�j

�F�J�@�r��

�@�����b�ɂȂ�܂��B�s���������A�o�Ȃł��܂���B���N���A���u�t�����Ȃ���2�̉^���i 1�� �X�|�[�c�A������� ���a�E�J���^���j�ŖZ���������𑗂��Ă��܂��B��؍����ꉞ����Ă��āA�ʃl�M�A���Ⴊ�����A�卪�A���͉��Ƃ��Ԃɍ����Ă��܂��B�����w���ō��Z���ƃo�h�~���g�������āA�Ⴂ�G�l���M�[�����炤�̂��y���݂ł��B

���W�@�M�V

�@�����A�S�������ψ���ɍ����g���s�ψ��Ƃ��ďo�Ȃ̂��ߌ��Ȃ��܂��B

�͍��@�}

�@�ߋ��@���u�t�i�T��6���ԁj�A���Z���A�E�A�h�o�C�U�[�ŁA�T��4�`8���ԁA�߂����Ă��������Ă��܂��B

�@���㋣�Z�R�����߁A���Ȃ���Ă����܂����B�v�[���ł������Ɖj�����Ƃ��A�y���݂̂ЂƂł��B�����͗\�肪�����Ă��āA�Q���ł��܂���B

�Y�c�@���W

�@�ŋ߁A�̂̂��Ƃ����ɂ�݂������Ă��܂��B�N���Ƃ����������A�O�����̐l���𑗂�Ȃ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B

�c���@���v

�@6��10���i�y�j����c�A���ł��B �������ɏ������ł��B���N��Ԏ��ł��� ���C�M�Ɋw��� �Q�[�ɔ����A���N����Ă��܂��B

�@������38%�̒��A���ĉ����Ŕp�Ɣ_�Ƃ��S���ő����Ă��錻��Ȃ̂ŁA�Q�[�����蓾�邩���B

����@��S

�@�N�X�̗͒ቺ�����o���Ă��܂��B���N�ł������Ƃ��A���N���ł��邩�Ȃƍl���Ȃ���A�����������ł��B���N���āA�������Ȃ�Ƃ������ē����������Ǝv���Ɗ������Ȃ�B�������������� ���𗬂��A���H��͋x�e�B���������݁A�M���ǂɂȂ�Ȃ��悤�ɋC�����邱�Ƃ��d�����Ă��܂��B�S���͂����Ȃ��Ă����B

�F���@�v��

�@����3���ŕ����{�� 75�Ƃ������Ƃ� �ސE�ƂȂ�܂����B�����₵���Ȃ�܂����B���͓��{�X�֏����A���Ɉ��������������A�X�ւ�[���ł̏�����S���̏��F�Ɗy����ł��܂��B����̏[���ƔN���̑��z�������]��ł��܂��B����v�� 6��16���[���ɓ͂����̂ŕԐM���x��܂���

�����@�F

�@�����b�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ƖZ����������Ă��܂����A����������������Ȃ��Ă��āA�N�������Ă��鍡�����̍��ł��B

�t���@���G

�@�R�V�q�J���I�c�Ă̍�t����{�����A�n�您�������撣���Ă��܂����A�����薢��̂܂܁B����10kg4000�~�Łu���̐��v�� ��3���ȏ� �܂Ƃ܂�Ό����z�B���܂��B

�@���N����{�i�I�� �_�Ƃɏ]�����ē��{�̐H���Ɩ������l���Ă��܂��B

�X���@�N�Y

�@�V���o�[�l�ނɂ��A�O���[���q���Y�̌����Ǘ������Ă���܂��B���̑��ɁA����A������̎d�������Ă���܂��B�~�̓X�L�[���y����ł���܂��B�M�B�E�k���G���A������ł��B

�R�{�@��q

�@���{���푈�ɂ܂����܂���������Ƌ߂Â��Ă��銴���ł��B���q���̊�n��2��3�瓏�����Չ�����ɂ̂ɁA4���~���̂������[�l�R���ɂ�܂��悤���A�����̈��S�̂��߂Ƃ͑傤���B

�@�ݓc�����ɂ͈���������A���Ђ܂����������Ǝv���������̍��ł��B

�R�{�@������

�@�F�l�ɂ���������ƌ��C���܂��B

��������������������������������

���@70�]���̕�����̕ԐM������܂����B���肪�Ƃ��������܂����B

�@

�@

��1��V���R���j�T�K��

�S�������@�@���@�@��

�@�R���i�Ђɂ�����4�N�Ԓ��f���Ă����u���R���j�T�K�v�́A�������V���Ɂu�V���R���j�T�K�v�Ƃ��āA 5��28���i���j �ɐނ̓��u�k�ؓ��v��K�˂闷�ōďo�����܂����B����͒S�������ɉ����A�����x���̕��c�F�I����A�����e�`����ɂ��v��i�K���炨���b�ɂȂ�܂����B�ďo����҂��]��ł���ꂽ����������A28�l���̕����Q���������萬�����ɏI���܂����B�����̗l�q�����m�点���܂��B

�@�䕗�̉e�����S�z����܂������A�����Ȃ��E�H�[�L���O���a�ň���S�B�}���Z�g�`����n�D�ŕ����Ȃ���20���]�Ŗk�ؓ��L�Y�`�֓������܂����B�`�̖ڂ̑O�ɂ���u���r�E�X�̗ցv�̑O�ŏW���ʐ^���B��܂����B���̌�A�u�������V�~�V���v�����w�B���V�~�͓��ɘI�o����ԛ���ɒ��ځA�����𓊂��A�̌@����є̘H�̊g���ɗ͂𒍂��A���{��s�{�X���̑厖�ƂɖL�x�Ȑދ����ɐ������A�S���I�ɢ�k�،�e�v�̖������߂��k�ؓ��̐ލ̌@�̘H�J��̑c�ł���A�ƕ��c����������܂����B���̌�200����́u�C�̉Ɓv�ł���uK's LABO�i�P�[�Y ���{�j�v�ɓ����B������2�ǂɕ�����A�k�ؓ��̐V�����u���Ƃ����⍜��[�߂�v��������������܂����B

�@11�����ɁA�n�z�I�v�q�i�k�ؓ������ꕜ���F�̉�j����̃K�C�h�Ŗk�ؓ��̊ό��ɏo���B�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�Ăсu���r�E�X�̗ցv��u�������V�~�V���v��������A�C���ɐ�����Ȃ���A�C�݉����ɖ�2�����]������܂����B���鏊�ɐނ�肾�����Ղ��c��R����ނ̉��H��Ղ��c����Ă��܂����B

�@

�Ēӂ�p��Ƒ������̓��@���؍��q�q

�@

�@���ɓ��������̂́A�����̌j�т̂悤�Ȍi�F���y���߂�w�k�̌j�сx�ƌĂ��̐Ώ�Ղł����B�̐��ꂽ�R���Ɛ[���@�艺���Ă���������ƌĂ��r�ɂ͐��������܂��āA�j�тɎ�����i�����o���Ă��܂����B���̐�i�𑽂��̐l���V���b�^�[����Ă��܂����B

�@�L�O�ʐ^���B������A�u�k�̃x�j�X�v�ƌĂ�鏬���ȍ`�����w���܂����B���̍`�́A�މ��H�ꂩ��o�������Ȍ`�������[�ނ�ΐς݂ɂ����`�Ƃ������Ƃł����B�n�z���A�u�{�[�g���W�����Ă���A�D���������ł��鐅�H�̓C�^���A�̃x�l�`�A���Ȃ���v�ƌ����Ȃ���A���Ƃꂽ�����Ő����Ђ��߂鉉�o���▭�ł���܂����B�{�Ƃ̃x�j�X�ɋC���������̂����肠��ł����B

�@���̌�1�q�قǕ��������ŁA2�ǂɕ�����u�ΐ�̌k�J�W�]��v�Ɓu������v�����w���܂����B

�@�u�ΐ�̌k�J�W�]��v�͌��݂��̐������Ă��钚��2�����̂����̈�ł��B�ߓc�ނ����̏ꏊ�ō̐��n�߂��͖̂���25�N�ŁA�@�B�����ꂽ���a30�N��ȍ~�ɑ傫���@��i�߂��A���i���̐����ߒn���[���ւƌ@��i�݁A���̌��ʁA�V�Ɍ������Ă����藧����100m�̒f�R��ǂ��a�������Ƃ������Ƃł��B������60m�W�]�䂩��A�n��߂�Ɨ���ῂ݂�����悤�ł����B���ɂ͕|���Ēn�������ꂸ�W�]��܂ōs���Ȃ��l�����܂����B�ē��̐l���ΐ�̌k�J�̐�����A�������ΐ�̌���ʼn̂�ꂽ�u�ΐ�S�v���̂��Ă���Ċ������܂����B��x�͌��鉿�l������ꏊ�ł����B

�@

�ΐ�S�̋���������Ă̕��@���؍��q�q

�@�u������v�i���a42�N���j�́A�ގY�Ƃ����������a20�N����30�N��ɖk�ؓ���2�ق������f��ق̈�ł��B�n��̐l�������n�抈�����̎��ƂƂ��āu�����ꕜ���F�̉�v�𗧂��グ�A2015�N���猩�w���ł���悤�ɂȂ�܂����B�������a30�N��̉f��ق��v���o�����ɉ������������܂����B�����ł́u�k�ؐɊւ���h�L�������g�f��v���ӏ܂��܂����B

�@�V���R���j�T�K�̒��߂�����́A�k�ؐ������قŁA�u���������v�̈�ł���J�L�̗{�B�̘b��E�a���Y�̓���В�����f���܂����B�e�q���O��ŁA���R���ł͌㔭�g�Ȃ���A�J�L�{�B�����A���������łȂ��S���ɏo�ׂ��Ă��܂��B���ł́A�u�쑽�������v�Ɩ������A���`��V���K�|�[�����ւ��A�o���Ă���Ƃ̂��Ƃł����B��N���^���y�����H�ŐH�ׂ���悤�A�N�x�������Ȃ�����ȗⓀ�Z�p���̗p���A���̌��ʁA�쑽�������͐��g�������܂܂̔�����������N���y���߂邻���ł��B�܂����������ɂ��M�S�Ɏ��g�܂�Ă���Ƃ̂��Ƃł����B

�@����В��̔M���v�����`���u��������A�����C�`����n�D�ɏ��}���Z�g�`�֖����ɋA��4��������U���܂����B

�v���Ԃ�̎��R���j�T�K�Q�����ꂽ�F����̊��z�����������Ă��Ȃ��̂ł����A�����ɏI��芲���A�͂ق��Ƃ����Ƃ����̂��U�炴�銴�z�ł��B���N�̑�2��̍s�������Ƃ����A�h�o�C�X������܂����獂�ދ��̊����܂ł��Ђ��肢���܂��B

�@

�y���l�сz

�@2023�N4�����s�̉��́u��1��V���R���j�T�K�̂��U���v�̋L���̒��ŁA�u���̎��R���j�T�K�́A�̒��c�[�i�搶�̔��Ă���n�܂����v�ƋL�q���܂������A�ԈႢ�łȂ����Ƃ̂��w�E�����������܂����B������A�u���ދ�����40���N�L�O���v�Ȃǒ��ׂ����ʁA���̂悤�ɒ��������Ă��������܂��B

�@

�@�i���j���j�T�K��1994�N����2019�N�܂�25�N��50��ɋy�ԗ��j�������Ă���܂��B

�@����C���ǒ������94�N�̑���ŁA�u���邭�y�������C�̏o��V�����s���v���Ƃ̒�Ă��X�^�[�g���܂����B�����̂���͊e�x���������Ŋ���^�c���s���Ă��܂����B�����̊e�x���̊����̕��X�⎖���ǂ̕ЎR�ƌb�搶�A�g�i�����搶�Ȃǂ�������̐搶�������s�͂��������Ă��܂����B���̌�͒��c�[�i�搶�����S�ƂȂ�A��悩�牺���A�����Ď�������ē��ȂǑ�ςȍv�������Ă�������܂����B

�@

�@����͔N1��ŁA�S�����������łȂ�����̕��Ȃǂ̋��͂Ȃ���A���̒n�̗��j�╶���⎩�R�ɐG��闷�ɂ������Ǝv���܂��B

�@

���R���j�T�K�̊��z

�����x���@���i�v

�@�}���E�Z�g�`���C��^�N�V�[�ɂďo�q�B���₩�ȊC�����Ԃ����グ�đ���D�͒������Ď��ɑu���ł���B�������̓��e�����Ȃ���k�ؓ��E�L�Y�`�ɓ����B

�@�������ɐ̓��A�ŏ��ɏo�}���Ă��ꂽ�̂��u���r�E�X�̗ցv�B�ؒ��ł�������ȑ��`��i��Œ����Ƃ̑�ς������̂���i�ł������B���H�ŐH�ׂ��u�⍜���[�����v�̃X�[�v�͔����������B�u�P�[�Y���{�v�Ƃ����ό��{�݂̎��ӂ��͂��߂Ƃ��ē����̊e���ɂ��낢��ȍ�҂̐Β���i�������Ă����B�|�p�ɋ����̂�����ɂ͎��Ԃ�����Ȃ����炢���������낤�B

�@�k�̌j�тƖ�����Ă��鋌�ΐ��Ղ̐��[30���[�g���̒r�ʂ̐��͂��ꂢ�������B������グ�����ɂ͏ォ�牺�������낷�Ƃ���֍s�����B�����͌��݂��̐��s���Ă��钚��Œn�ォ��60���[�g���قǂ��@�艺�����������Ղ����B�s�ςƌ����Ă����B

�@�����̌����������A���f��ِՂ̎{�݂Ŗk�ؓ��̗��j���f�������Ȃ���U��Ԃ����B�Ő����ɂ�127�����̐ΐ��i����j������l����1���l�𐔂������A���݂�2�����̒��ꂵ���c�Ƃ��ĂȂ�������580�l���Ƃ����B���ẲH�U��̗ǂ��͓����̐ΐ�S�ɂ��̂��A�f��ق���݉��X�̐Ղ��������������B�h�͂̏K���͂��̓��Ɍ��������Ƃł͂Ȃ����k�ؓ����܂����C�ɖ��������ɂȂ�����ȂƎv���Ȃ�����C���X�̕��̂��b���ċA�r�ɏA�����B

�@���̒T�K����悵�Ă��������������̊F���܂��낢��ƍׂ����Ƃ���܂ŏ������Ă����������肪�Ƃ��������܂����B

�@

�V���R���j�T�K�|�ނ̓��u�k�ؓ��v��K�˂�[�ɎQ������

���R�x���@�m�F���]

�@�܂��Ƃɏ���Ȃ���A���ދ��̗l�X�ȍÂ��̒��ň�Ԋy���݂ɂ��Ă����̂́u���R���j�T�K�v�ł����B���c�搶�̌�s�͂�����A�{���ɂ��낢��ȂƂ���ɘA��čs���Ă��������܂������A�R���i�̂��߂ɒ��~�ƂȂ��Ďc�O�ł����B

�@�V�V���[�Y���n�܂�Ƃ������m�点���A����͐\�����܂Ȃ����?�Ǝv���܂����B�u���Ƒ��A�F�l�̎Q�����}�v�Ƃ������̂ŁA�����F�l�ɐ����|���܂����B���N�قǑO�ɁA���̗F�l����u�k�ؓ��ɍs���Ă݂����A�������͂��邩�A�T�C�N�����O���ǂ��炵�����A�ꏏ�ɍs���Ȃ����v�ƗU��ꂽ�̂ł����A���ދ��Ő^�瓇��ɘA��čs���Ă���������ǖk�ؓ��͍s�������Ƃ��Ȃ��̂ŏ��͂Ȃ����A���͕��i���]�Ԃɏ��Ȃ��̂Œf���Ă����̂ł��B

�@�����3�L���قǕ����Ƃ������ƂŁA�E�H�[�L���O���B��̊y���݂̎��ɂƂ��čō��̃v�����ł����B�v���Ԃ肾���A�l�ł͍s���ɂ������������A�����Ɗ�]�҂��������낤����Ƒ����t�@�N�X�Ő\�����݂܂����B���Ƃ͓����̓V�C���C�ɂ��Ă��܂������A����ꏏ�ɍs�����ƂɂȂ����F�l��l�͂ǂ�����Ǝq����ŁA���܂ł��̏ƏƃR���r�ŏo������Ɨǂ����V�C�̂��Ƃ������̂ō�������҂��Ă��܂����B

�@5��28���͔��܂�̐�D�̃E�H�[�L���O���a�ŁA�ߌ�͏ƏƃR���r�̈З͂������߂����̂�����ď��������Ȃ�܂������A����o�b�N�ɂ����f���炵�����߂��y���߂܂����B

�@�k�ؓ��͐ނ̓��Ƃ��ėL���Ńe���r�Ȃǂł����т��ѓo�ꂷ��̂ŁA���ۂɎ����̖ڂŊm���߂���̂��y���݂ł����B�}������C��^�N�V�[�Ŗ{���ɂ����Ƃ����ԂɖL�Y�`�ɓ����B�`�̂������Ɂu���r�E�X�̗ցv������܂����B�v���Ă������傫���ĕs�v�c�Ȍ`�ł����B�����āuK's LABO�v�Ɉړ����A�܂��������Ԃł�����������肨����ׂ���y���݂Ȃ���҂��āA�u���Ƃ����⍜��[�߂�v������������������܂����B���H��̓K�C�h�̕��̈ē��Łu�k�ؓ��̌j�сv�ցB�[���@��ꂽ�̐Ώ�Ղɂ��܂������͔������Z���O���[���ł����B���_�J����������j���ł��āA�F�������グ�܂����B�u���C�Ȋ�̂����Ɂv�ƋL�O�ʐ^���B���Ă���A���X�ƁX�̉ԁX�߂Ȃ���u������v�ցB�q���̂���ɂ͋߂��ɗL�����f��ق��v���o���܂����B

�@��Ԃ̃n�C���C�g�́u�ΐ̌k�J�W�]��v�ŁA�������|�ǂ̓_�����ƌ����Ȃ��狰�鋰��o�����f�R��ǂ͐�i?�@�F�B���X�}�z����o���ĎB�e����̂ŁA���Ƃ��Ȃ����ƂЂ�Ђ₵�܂����B���т����J����킹��ΐ؉S���K�C�h����̔����Ŕ�I���Ă�����������B

�@�Ō�͌����قŁu�J�L�{�B�Ɠ��������ɂ��āv�w�͂���Ă��铡��a�����̍u�����܂����B�k�ؓ��̃J�L�̒m���x���グ�邽�߂ɂ��܂��܂��Ⴂ�l�̊撣�肪�K�v�Ȃ̂��Ƃ킩��܂����B���������u�����g�ݍ��܂�Ă��邱�Ƃ��A�P�Ȃ�ό����s�ł͂Ȃ����R���j�T�K�炵�����Ɗ����܂����B

�@�A��͋߂��̋����C�`����܂��܂������Ƃ����ԂɊ}���`�ɋA���B���̐�i�A���������ɓw�͂���l�����ɂ��o����f���炵�����ł����B�F�l���O��̓��ɍs���đ�ϊ��ŁA�܂��U���Ăق����ƌ����Ă��܂����B�����v���Ԃ�ɑ�w�̐�y��A�V�C�Z�ł����b�ɂȂ�����y�Ƃ�����邱�Ƃ��ł������ꂵ�����ł����B

�@

�@�����b�������������X�͖{���ɑ�ς������Ǝv���܂����A�܂�������f���炵�������y���݂ɂ��Ă��܂��B�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�@

�A���u�����̉�v��10�N�i2�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k�x���@ �Έ����

�@2017�N�A�u�����̉�v�ł��A�u�[��v�̊���ǂނ��ƂɂȂ����B

�@���̏����O�A�F�l���ё������w��������̂Ȃ��x�i1997�j�Ƃ����{���Љ��

���ꂽ�B�F�l�͔ё����̎�ɂ���w��������x�̓Ǐ���ɒ��N�Q�����Ă����B�ё����͕����̐搶�ŁA���Ă͗F�l��19�ΔN���̓����������Ƃ����B

�@�ǂ�ł݂�Ɓu�Ȃ��v�̕M�����u�[��v�̘b�肾�����B�����ɂ͎��̕������f�p�ȋ^��ƍ������Ă��˂��ɉ����ق�����A����ɔё����̍l�@�̃q���g�ɂȂ������{�d�F���w�[��Ƃ������x�i1975�j���Љ��Ă����B

�@����2����ǂނƁA�܂��ɖڂ���ł������B

�@�u�[��v�͂����銱�Z�̂��ƂŁA�����M��������Ă͂₳���ׂ��u�������ԁv�Ȃǂł͂Ȃ������B�ނ���H���ł���B

�@���Z�̎��Ȃ�悭�m���Ă���B�����i�ɂ͓����Ă��邵�A�q���̍��A��ɂ������Z����̑�Ɏ��t���Ĕ�(��)�����L��������B�����ł͒Y�l(���݂Ƃ�)�ɂ��g���B�`�̓Y���O���Ƒ傫���B���[�����X�ŏ����I���B�������ɂ��������Ƃ͌����Ȃ��B

�@����2���́A�q�������́A�o��l���ɁA�[��̉Ԃ́u�݂��ڂ炵���_���ɍ炭�v�u�s�^�ȁv�u�}���݂��Ƃ��Ȃ��v�Ԃ��A�Ƃ͂������点�Ă���B����ȏ�Ȃ��Ԃ��������̔�g�ɗp����͂����Ȃ��B�u�[��̉ԁv�Ƃ́A�t�ɂ��̉̂̍�҂ł���Ƃ̏����A������ډ����Ė�����Ă��錾�t���r�Ǝ咣���Ă����B

�@�ł́u���ꂩ�Ƃ�����v�Ƃ͂���ƌ���Ƃ������ƂȂ̂��A�܂��u���I�v�Ƃ͂Ȃɂ��Ӗ�����̂��A�Ȃǂɂ��ẮA�u���(�͂͂���)�v�̊��̓�����(�Ƃ��̂��䂤���悤)�̘b�ɂ܂ł����̂ڂ��Č�������Ă����B

�@�������́u�J��̕i��߁v�ŁA�u�����ɂ͏��̎q�܂łȂ����ޏ����������A����Ƃ��ˑR�p���������B���Ȃ�����������ł������B�s����T���Ă��邪������Ȃ��v�ƌ���ė܂𗬂����B

�@����ł́A��ɉ̂������đ������Ƃ̏��́A�������̓��������J�m�ł������Ƃ������Ƃ��������ɖ��炩�ɂȂ��Ă���B

�@�ώG�ɂȂ�̂ŏЉ�͂����܂łɂ��������A���������āA���͎̉̂��̂悤�ȈӖ����ƍ��{�E�ё����͌����B

�@�@�A�����ɂ����������Ă�����́A�����⓪�������܂ł͂���܂��B���������Ȃ�A���̂悤�ɂނ��ꂵ����������ɁA���Ȃ��̂悤�ɍ��M�ȕ��ɂ����ł��������āi���I�̏�����������������āj�A���₵���Ԃ̍炭���̂�����͌��P���悤�ł������܂��B���͂��ꂵ�イ�������܂��B

�@

�@�@�̂悤�ɂƂ�A��_�ɂ��A����A�͂����Ȃ������̕�����������������Ɍ������ăA�^�b�N�����̂ɂȂ�B���̂悤�Ɏ�邱�Ƃ���A�[��V������[�珩�w���i�~�n���q�j���o�Ă���B

�@�������A�̂悤�Ɏ��A�[��́A�K���œ������̏��������߂�u�S�₳�����A���ǂ��ǂ��āA�Ђ����߂ŐT�ݐ[���]���ȏ��i���{�d�F�j�v�ƂȂ�B

�@�ǂ���Ɏ�邩�ŗ[�瑜�͓V�ƒn�قǂ�����Ă���B�ǂ���Ȃ̂��B�@�͂������낢���A�����̕\�����猩��Ζ������B�p���`�͌����Ȃ����A���������A�Ǝ��͎v�����B

�@���͍��{�E�ё����ɐ[���[�����A���������B�w��������x�͒Z�҂̘A��ł͂Ȃ��B��҂͂���ƂȂ�������A����ƂȂ�������Ă���B���҂��A�s�������������łȂ��A���炩���ߍ\�z���ď����Ă���B�ڂ���ǂ߂C�Â��Ȃ������ȂA�Ǝv�����B

�@�����������̍l���͕K�����������̎^���Ă͂��Ȃ��炵���B�茳�̖{�����Ă����ׂď]���̐��P���Ă���B������Ɗ��҂���2017�N�ɏo������̊p�c����V����������Ă݂����A�]���̓ǂݕ��ŖĂ������B�������肵���B

�@�u�����̉�v�ł͂ǂ����悤���A�Ƃ����Ԃ���������A�����̔[���ł��闼���̍l���ɏ]�����Ƃɂ����B

�@�Ȃ������������B���肩�����ɂȂ邪�A����̒��ɁA�͂�����A�[��̉Ԃ݂͂��ڂ炵���Ԃ��Ə����Ă��邩�炾�B

�@����������Ɓu�����̉�v�ŐA���ɐe�����Ƃ��傫���B�ȑO��������u�[��v�Ƃ����Ԃ��o�Ă��Ă��u���ꂢ�ȉԂȂ̂��낤�v���炢�Ŏ����͂��܂�C�ɗ��߂Ȃ������Ǝv���B���͂ƂĂ��C�ɂȂ�B�����璲�ׂ�B�L���������̂ڂ�B��������ƌ����̕\�����g�ɂ��݂Ă���B���A���ɔ����Ă���B������u�[��̉Ԃ̂悤�ɔ������������v�ȂǍl���悤�ɂ��l�����Ȃ��Ȃ�B

�@��������̏h�肪��ł����悤�ȋC�������B

�@�ё��搶�͂�����A�������̐e�F�ł��胉�C�o���ł���A���nj����̈������Ė��ɂȂ��Ă���u�������v�́A�������̐��ȁE���̏�̌Z�ł͂Ȃ���ł���Ƃ������������Ă���B�u�������Ɓv�Ƃ͖{���N��̏㉺�ɊW�Ȃ��A�Z�킩�猩�Ďo�����������t���B�����́u���v�ɂ͌���Ȃ��B���̏�͌�������4�Ώゾ����A�������̏�̌Z�Ȃ�A�������͌�����菭�Ȃ���5�`6�͏�ɂȂ�A����ȂɔN���������C�o���Ƃ����̂��s���R�ł���B�킾�Ǝv���ƌ����Ɠ������͂قړ��N��ƂȂ�A���荇�����肶��ꂽ�肷��̂��[���������B������������ʐ��ł͂Ȃ��B�N�̗��ꂽ���C�o�����Ɉ�a���������Ă������́u����������v�ɋ������Ă���B�����v���ēǂނƁw�����x�̈�ۂ͂����Ԃ��������̂ɂȂ�B

�@����ȕ��ɓǂ�ł����B

�@

�I�����@

�@���̓Ǐ���ł߂����Ă��邱�Ƃ����������B����͗��A�܂舧�����ǂ̂悤�ɕ`����Ă��邩�J�ɓǂ�Ŗ��킢�����Ƃ������Ƃ��B�w������͂܂������ǂݎ��Ȃ������B���Z�̋��ȏ�����͗��̘b��͍I���ɏ����Ă���B�ł��o���̖L���ȕ��X�Ƃ͕������������Ƃ��ł���B�w��������x�͗��o�i�����C���Ȃ̂ɍ�҂͒��ړI�ȏ��������ɗ͂��Ȃ��B���Ȃ�����ǂ������ĂȂ��킯�ł͂Ȃ��B�ޏ��̓G���^�[�e�C�i�[�ł�����B���̔����ȂƂ�����u�����̉�v�̕��X�̂��m�b����Ȃ���A�ł��邾���ǂ݉����Ă��������B�u�{���v�܂œǂ����ł��A��҂̕M���������ɐL�т₩�ɂȂ��Ă��Ă���B���̌�ǂ��Ȃ�̂��y���݂ł���B

�@�Y�݂͘b�����肾�Ƃ������Ƃł���B�����邱�Ƃ������B�ł��A����ȏ�Ɂw�����x�͖ʔ����B�ǂދ@��^����ꂽ���ƂɊ��ӂ��Ȃ���ł��邾�������Ă�������Ǝv���B�Ȃɂ��됶���̒��S�ɂȂ��Ă���̂�����B

�@�����Ȃ����̂Œ��r���[�ł������̕ӂŏI���ɂ��܂��B���t���������������Ă��肪�Ƃ��������܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�A���@�o��ƃX�P�b�`�̗��@�|���g�K���ҁi3�j

�����x���@���ԁ@���Y

�M�}�����C�X

�m�b�T�E�Z�j���[���E�_�E�I���x�C������̃X�P�b�`���I������A���[�X�z�X�e���ŎႢ2�l�̏����z�X�e���[�Ƙb�������B�ޏ������͎��������̎Ԃŗ��𑱂��Ă���A�����u���̃��[�X�z�X�e�������߂Ă��Ȃ��v�Ƙb���ƁA�ޏ������̎��̃��[�X�z�X�e���Ɏ��̗\��d�b�����Ă���A����ɁA�Ԃւ̓���܂ł����Ă��ꂽ�B����l�͏���ƎЉ�w�҂������B���̌�͕ʍs�������������̌���̒��ōĉ�������B

�u���K

���[�X�z�X�e���ł̐H�����ɃM�}�����C�X�̃m�b�T�E�Z�j���[���E�_�E�I���x�C������̃X�P�b�`��������ƁA�u�o�b�N�ɂ��錚���̂��̑������̉Ƃ��A�����甑�߂Ă�����c�B�v�ƗU��ꂽ�B�ނ́u�u�T�ɃC�x���A�����𐼂��瓌�ւƉ������āA�o���Z���i�̑�w�Ŕ��u�t�����Ă���v�����ŁA�u�i���q�v�ɂ��Ă̏��ɏڂ����A�u�p�\�R���Ƌ͂��ȉו������������߂Ȃ����c�B�v�ȂǁA���̖��_�◘�_����������Ă��ꂽ�B

�@����͊��ɒʂ�߂����X�ł̏o��������̂ŁA�����Ԃ��Ĕ��߂Ă��炤���Ƃ͂Ȃ��������A����ɖK��邱�Ƃ�����Α�w�̎��Ƃ̎���A�X�̗��j�Ȃǂɂ��ĕ����Ă݂����Ǝv�����B

�@

�@�u���K�̍x�O��400m�̋u�ɂ���L���X�g���̏���n�{���E�W�F�Y�X��K�ꂽ�B

�@�o���b�N�l���̔������K�i�ɂ́A���ꂼ��ɐ���B���̃X�P�b�`�����Ă��鎞�A���Ɨp�Ԃɓ��悳���Ă��ꂽ����A�Љ�w�҂̏����ƍĉ���B

�@

���B�A�i�E�h�E�J�X�e�B��

�@�q�C�`���ƃW���E�G�A�l�X�̖��̕a�@�D�������ق���������[�X�z�X�e���Ƃ��āA�`�ɌW������Ă���B

�@�x�b�h�͏��ɌŒ肳��Ă���A���Ă͋���Ȃǂŏ��a�������҂��g�p�������̂��낤�B

���̒������F�Z���c���ꂽ���s���ŁA�^�悭�u�Q���̐��ꏄ��Ձv�ɑ��������B�s���������ߑ��𒅂ă_���X��p���[�h���J��L���Ă���G���̒��ŁA���̏���ƎЉ�w�҂ɂ܂��ĉ���B

���B���E�m����E�_�E�Z�����F�C��

�@���̋�����X�P�b�`���Ă���ƁA�������̓����̎�l���u�G���Ă���v�ƌ����B�����g�̋L�O�Ƃ��ĕ`���A���{�Ɏ����ċA��\��̂��̂Ȃ̂łǂ��������̂��Ɩ��������A�܂��؍݊��Ԃ����܂��Ă���킯�ł��Ȃ��̂ŁA�u�����\�}�̑傫�ȊG��`���܂��傤�v�Ɩ��A���̓��ɊG�͂�����Y���ēn�����B����l�͑�ϊ��ł���A3���قǂ̉�����ƃV���[�P�[�X�ɂ��������蕨�̂��y����ł��ꂽ�̂ŁA���̃z�X�e���[�ɂ������������A�R�~���j�P�[�V�����ɂ��Ȃ��Ă��肪���������B

�@�~�[�j��������ɂ����X�y�C���Ƃ̍����̒��͋����̐N���ɑ�����Ԃ��z����Ă��邪�A���̓t�����h�V�b�v�ƌ������̋����˂����p�X�|�[�g�Ȃ��Ŏ��R�ɓn���B

�@���[�X�z�X�e���͏��w�Z�̍Z�ɂ����C���������ŁA�����ł͑����̏o����������B���̃��[�X�z�X�e���ʼn�����啿�̒j��2�l�����b�N�N���C�~���O������ƌ����̂ŁA�ꏏ�ɕt���čs���ƁA����痂���2�l�́A�����|�������Ȃ��猩���ɊR��o���Č����Ă��ꂽ�B

�@����A�؉��łƂꂽ�~�j�g�}�g�����������Ă��Ă���āA���̖���e���X�ŗ[�H�����ɂ����B

���[�X�z�X�e���̎�t�����̖����A�u�i��Y��̐Ղ�����v�Ƌ����Ă��ꂽ�B�R���ɂ���炵����Ղ��������̂ŁA�ׂ�����o��A�Ō�̓u�b�V����~�������Ă���������ăX�P�b�`�����B

�@��Ŕޏ��Ɍ�����ƁA�u����͋���Ձv������ƁA�n�}���g���ē�����������Ƌ����Ă��ꂽ�B

�@�s���Ă݂�Ɓu���݂����̖_�v�����Ă��Ă����B���ꂪ�u�i��Y��Ղ̃V���{���v�Ƃ������Ƃ������̂��낤�B

�@

�����������������������������

�����������������������������

�����������̐��Ԑ��Y����̊G���A���ł͖��͔����ƂȂ��Ă��܂����������A���̕ҏW��L�ŏ������L��������܂��B�R�{�����ǒ��̎�ɂ��l�b�g�ł̓J���[�łł�����A���̎��͌��̊G�̗ǂ��𖡂���Ă����������ł����A���ł͂ڂ���Ƃ��������ɂ����Ȃ炸�A�K�b�J�����͐@���܂���ł����B����Ȃ��Ƃ��v���A�u�V���Ԗځv�������łɂ�����A�Z���ڂ̔����摜�ɕϊ�������ƁA�������d�˂Ă��Ă��āA���R���N�قǑO�ɁA�u�J���[�ŁA��������������ɂ��ς��钲���v�ɒH�蒅�����̂ł��B�O������摜���ς�������Ƃɂ��C�t���̕��������邩������܂��A�O������̉摜�͂������������̏�Ōf�ڂ��Ă���܂��B

�@

�����l���̕��̎ʐ^���g�킹�Ă������Ă��܂��̂ŁA����̕��̂��̂���肠����̂͂͂����܂����A����ł��G��Ă��������̂��A���r������́u������v�̋���ȉf�ʋ@�̎ʐ^�ł��B�f�ʋ@�̑O�̏����̒��ɁA�V���j�T�K�̎Q�������o�[���f���Ă���̂ł���B

�@

�������ꖇ�G��Ă��������ʐ^���A�m�F���]����̕\�������Ɓu���鋰��o�����f�R��ǂ͐�i?�v�Ƃ����Ƃ���́A���̐�i�̎ʐ^�B�����m����������m�炸�Ƃ������܂��B���͖��_�I

�@

������̉��́A���ɓǂ݉����̂�����̂Ɏd�オ�����Ǝv���܂����A�����ڂ������ǂ݂ɂ����Ɗ�����ꂽ����������Ǝv���܂��B����́A28�y�[�W���̌��e���A�ǂ݈Ղ���]�葹�Ȃ�Ȃ����x��24�y�[�W�ɂ܂Ƃ߂邱�Ƃɂ�������ł��B���������1�������邱�Ƃ́A���̂܂ܐ��{���̍�Ɨʂ̑����ł������ŁA���ƌ����ĕ���������������Γǂ݂ɂ����ƂȂ��āA���W�͐�X�ɐS������钆�Ńp�\�R���Ɍ������Ă��鎟��ł��B

�@

����������́u����V���j�T�K�v�̒��ɔ��؍��q�q����̋傪����A���������Ɛ����Ɂu�o���Z�̂��ł���l���{���ɂ����܂����v�ƌ���ꂽ�悤�ɁA���ɋ傪���������ƂŁA���[�݂������������Ȃ̂ł��B���i�v���A�u�h�͂̏K���v��k�ؓ��Ɍ���ꂽ�悤�ɁA������̌���u�ĒӁv�̖���A�܂��k�ؓ��̉������Â��܂��B

�@

���Έ���߂���̘A�ڂ��I���܂��B����̋��t�����������ɕ��s���̎��́A�[��̃C���[�W��Ŗ��킢���K���b�ƕς��ʔ����Ȃ�ď��߂Ēm��܂����B����́u�����Ȃ����̂ŏI���v�ƌ����Ă��܂��̂ŁA����Ɋ��҂��܂��B

�i�����j

�������������������������������������

�@��33��S�ދ�����A6��2���`3���A�����ŊJ����܂����B

�@��33��S�ދ�����A6��2���`3���A�����ŊJ����܂����B

���݂��ݓ���������܂����B�@

���݂��ݓ���������܂����B�@

�ɂȂ��āA�w�Z������Č��@�̑����b����Ă��邾�������āA�䂫�t����p���[�����������I�j���B�̓A�b�p��B�ޏ����S�ދ��̖��������Ă���闬��ł��n�낤�Ɗ��ł��銴���ł����B���������u���{�����@�͊�]�v�ɃT�C�������Ă��炢�Ȃ���A����Ȏ�҂�����ė~�����Ɗ���Ă������ǁA���R�͂��ꂪ�o���Ă���̂��낤���c�c�ƁB

�ɂȂ��āA�w�Z������Č��@�̑����b����Ă��邾�������āA�䂫�t����p���[�����������I�j���B�̓A�b�p��B�ޏ����S�ދ��̖��������Ă���闬��ł��n�낤�Ɗ��ł��銴���ł����B���������u���{�����@�͊�]�v�ɃT�C�������Ă��炢�Ȃ���A����Ȏ�҂�����ė~�����Ɗ���Ă������ǁA���R�͂��ꂪ�o���Ă���̂��낤���c�c�ƁB

�@�~�J�̐���Ԃ̐�����6��25���A���U�w�K�Z���^�[�ō��ދ���44�������42���̎Q���ŊJ����܂����B�R�g�\�Z�̖@�Ă����߂�ꂽ��̍������ӂ܂��u���������������߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��������邩������Ȃ��v�Ƃ����A������̈��A����n�܂�܂����B

�@�~�J�̐���Ԃ̐�����6��25���A���U�w�K�Z���^�[�ō��ދ���44�������42���̎Q���ŊJ����܂����B�R�g�\�Z�̖@�Ă����߂�ꂽ��̍������ӂ܂��u���������������߂Ȃ��Ƃ����Ȃ��������邩������Ȃ��v�Ƃ����A������̈��A����n�܂�܂����B

���āA���c�F�I���獂�Z���́u�����v���ψ���v�̏Љ�A��ʍݏZ�̕��c���ꂳ��͐푈�̌��������k����J���Ă͂ǂ����Ƃ̒�Ă��Ȃ����ȂǁA�������������܂����B

���āA���c�F�I���獂�Z���́u�����v���ψ���v�̏Љ�A��ʍݏZ�̕��c���ꂳ��͐푈�̌��������k����J���Ă͂ǂ����Ƃ̒�Ă��Ȃ����ȂǁA�������������܂����B

�@�v���Ԃ�̈�������̑���A�ߌ�͊w�K��ݒ肳��A���R�����g�̑��c�G�Έψ������狳�猻��i��ɍ��Z�j�̌���ɂ��ĕ��������܂����B�@�́A�@ICT�iInformation Communication Technology�j�����ꋓ�ɂ����ފw�Z�̌���A�A�R���i�Ђ��o�Č���̐搶������Ȃ��[���Ȍ���A�ɏœ_�����Ă����̂ł����B

�@�v���Ԃ�̈�������̑���A�ߌ�͊w�K��ݒ肳��A���R�����g�̑��c�G�Έψ������狳�猻��i��ɍ��Z�j�̌���ɂ��ĕ��������܂����B�@�́A�@ICT�iInformation Communication Technology�j�����ꋓ�ɂ����ފw�Z�̌���A�A�R���i�Ђ��o�Č���̐搶������Ȃ��[���Ȍ���A�ɏœ_�����Ă����̂ł����B

�@���ދ���23���i�W���A���R�����U�w�K�Z���^�[�����ɁA6��20�������A6��21���`25���̓����ŊJ�Â���܂����B���̍�i�W�ɂ�24�l�i��3�l�����^�j���o�W���A50���_�̍�i�Q���W�܂�܂����B

�@���ދ���23���i�W���A���R�����U�w�K�Z���^�[�����ɁA6��20�������A6��21���`25���̓����ŊJ�Â���܂����B���̍�i�W�ɂ�24�l�i��3�l�����^�j���o�W���A50���_�̍�i�Q���W�܂�܂����B

���A�؍H�A����A������A�N���t�g�A�����E��|�A����܂ŁA�l�X�ȕ���̈ӗ~�삪���ׂ��܂����B

���A�؍H�A����A������A�N���t�g�A�����E��|�A����܂ŁA�l�X�ȕ���̈ӗ~�삪���ׂ��܂����B

���Ă��܂��B����ɑ��āA��r�I�Ⴂ�w����̍�i�o�W�����Ȃ���Ԃ������Ă��܂��B��i

���Ă��܂��B����ɑ��āA��r�I�Ⴂ�w����̍�i�o�W�����Ȃ���Ԃ������Ă��܂��B��i �W�ɏo�i�����Ă����Ⴂ�l��T���w�͂��A��i�W�S���ҁE�����ǁE�x�������ɂ͋��߂��܂��B

�W�ɏo�i�����Ă����Ⴂ�l��T���w�͂��A��i�W�S���ҁE�����ǁE�x�������ɂ͋��߂��܂��B

��A���U�w�K�Z���^�[�ł̍u���̎�u�҂��u���I����ɗ�������Ă��ꂽ�P�[�X������܂����B

��A���U�w�K�Z���^�[�ł̍u���̎�u�҂��u���I����ɗ�������Ă��ꂽ�P�[�X������܂����B

�@2���ڂɗ��ꂵ���������A���[�N�V���b�v��`�̊Ŕ����āA�u���[�N�V���b�v�͂ǂ̂��炢���Ԃ�������܂����H�v�Ƌ����������Ă��܂������A�����A�����b�R�̐l�i�A�i�X�o�b���t���[������j���čė��A�u�t�̓�����҂��Ă��܂����B���̐l��������āA���c���̎w���̉��A�]�ˎ���̐�G�Ŗ�l�Â�����y���݂܂����B�v�킸�m�炸�A���[�N�V���b�v���ٕ����𗬂̏�ƂȂ�܂����B

�@2���ڂɗ��ꂵ���������A���[�N�V���b�v��`�̊Ŕ����āA�u���[�N�V���b�v�͂ǂ̂��炢���Ԃ�������܂����H�v�Ƌ����������Ă��܂������A�����A�����b�R�̐l�i�A�i�X�o�b���t���[������j���čė��A�u�t�̓�����҂��Ă��܂����B���̐l��������āA���c���̎w���̉��A�]�ˎ���̐�G�Ŗ�l�Â�����y���݂܂����B�v�킸�m�炸�A���[�N�V���b�v���ٕ����𗬂̏�ƂȂ�܂����B

�@�܂��Ƃɏ���Ȃ���A���ދ��̗l�X�ȍÂ��̒��ň�Ԋy���݂ɂ��Ă����̂́u���R���j�T�K�v�ł����B���c�搶�̌�s�͂�����A�{���ɂ��낢��ȂƂ���ɘA��čs���Ă��������܂������A�R���i�̂��߂ɒ��~�ƂȂ��Ďc�O�ł����B

�@�܂��Ƃɏ���Ȃ���A���ދ��̗l�X�ȍÂ��̒��ň�Ԋy���݂ɂ��Ă����̂́u���R���j�T�K�v�ł����B���c�搶�̌�s�͂�����A�{���ɂ��낢��ȂƂ���ɘA��čs���Ă��������܂������A�R���i�̂��߂ɒ��~�ƂȂ��Ďc�O�ł����B

�����������������������������

�����������������������������