|

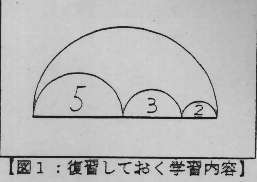

第6学年での授業実践である。 前時までに、左図に示す学習内容(外側の半円の長さは、同一直径内に並ぶ幾つかの半円の長さの和に等しい)を復習しておく。このことは、本時授業の伏線となる。 |

TOSSランド/算数/算数難問/円周の長さ/ものの見方/第6学年/

|

|

|

|

(発問1) 前時にやった5年生の復習では、どんなことが分かったのですか。 |

(説明1) 今月の末には運動会があります。そこで今日は、運動場のトラックのセパレートコ ースの周差について学習します。どんな秘密があるのか、先ほどの学習内容を踏 まえてじっくり考えてみましょう。 |

(発問2) トラックは10m×20mの長方形を基に、横長に作ってあります。その1m外側にコ ースラインを引きました。このトラックの一周の長さと外側の一周の長さを求め、 更にその長さの差を求めなさい。 |

(発問3) 今、周差は6.28mであることが分かりました。それではここで問題です。この差の 6.28mを目に見える形に表してごらんなさい。 |

(発問4) この差の6.28mとは、いったい何の差なのですか。 |

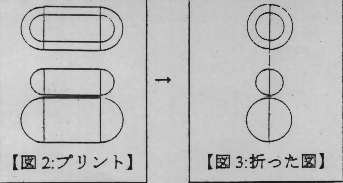

(説明2) そうです。カーブの差ですね。直線部分は同じですから、周差には関係ないというこ とが分かりますね。じゃあ、「カーブ」に着目したらいいんじゃないの・・・ 。プリントの 紙を有効に使って下さい。切ったって折ったっていいんです。どうすれば「目」に見え るようになるか。誰と相談してもいいです。前時の学習内容がヒントですよ。 |

| 目に見えるように表すためにはどうすればいいのか |

|

|

|

|

| 周差の6.28mは直径2mの円周として目に見える形に表せる |

(説明3) 図1の問題は、「長さを比べましょう」だけでは計算問題の勉強だけで終わってしま います。しかしちょっと見方を変えると、生活の中にこの算数の内容を見つけ出すこ とができます。生活の中で、習った算数を見つけだし感じることができたら楽しいじ ゃあありませんか。先生は、算数を勉強する目的の一つは、「ものの見方・考え方 を広く豊かにしていくこと」だと思っています。そのためにも、皆さんはこの1年間、 「規則性や決まりを見破ること」と「順序よく考えること」を心がけ、算数の勉強を楽 しんで欲しいと思います。皆さんの活躍を期待しています。頑張りましょう。 |

TOSSランドへ メールはこちらから

(C)TOSS Awamura

Hirofumi All right reserved.