清酒「雨後の月」

|

自然の良港としての条件を備えた呉の町は古くは軍港として栄え、今でも海岸沿いは大 きな造船工場が立ち並び、その一方で、今なお十軒以上の酒蔵が存在しています。これは、 銘醸地広島の中にあっても、西条(東広島市)と並ぶ酒蔵の町でもあります。 なかでも仁方地方から三原地方までの瀬戸内海沿岸地方は、広島酒発祥の地として知ら れ、古くから多くの造り酒屋があり、特に明治の初期、この地方の篤醸家三浦仙三郎氏が 永年にわたり苦心研究の結果、花崗岩地帯を浸透する良質の軟水を利用した独特の軟水醸 造法は、のど越しの良い甘口酒を醸すことに成功し県内外に広め、今日の広島酒の名声を 不動のものにしました。 |

||

|

||

|

清酒「雨後の月」相原酒造(株)は、こうした天与の好条件、歴史的背景を持つ安芸の |

||

|

||

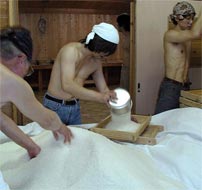

| 概ね普通酒に依存する蔵が多い中で、「雨後の月」は、普通酒比率が10%台という広 島県内でも極めて特定名称酒の生産シェアが高い蔵として知られています。ちなみに蔵内 の平均精米歩合は54%、これにいたってもおそらく県内ではトップクラスの数字です。 酒名の「雨後の月」は、徳富廬花の「自然と人生」の短編題より二代目相原格が命名し ました。雨後の月の周りを明るく照らす、という澄み切った酒を目指して命名されていま す。現在ではこれに加えて、広島のの米を広島の水で広島杜氏が広島型の酒(豊醇で香り が高く、米の旨味を十分に引き出し、のどこしのよい酒)を醸すことを目標として酒造り を行っています。 こうして醸した酒は、全国銘評会金賞はもとより、平成5年には広島杜氏自醸酒品評会 で第一位、平成5、6年にはここに美酒あり選考会連続技術賞、平成7年には特選街全国 日本酒コンテスト大吟醸部門第一位を受賞するなど、多くの評論家や愛飲家に親しまれ称 賛されています。 |

||

|